摄影:叶卫周

千年诗魂“复活”!永嘉解码瓯江山水诗路振兴密码,激活文旅新顶流

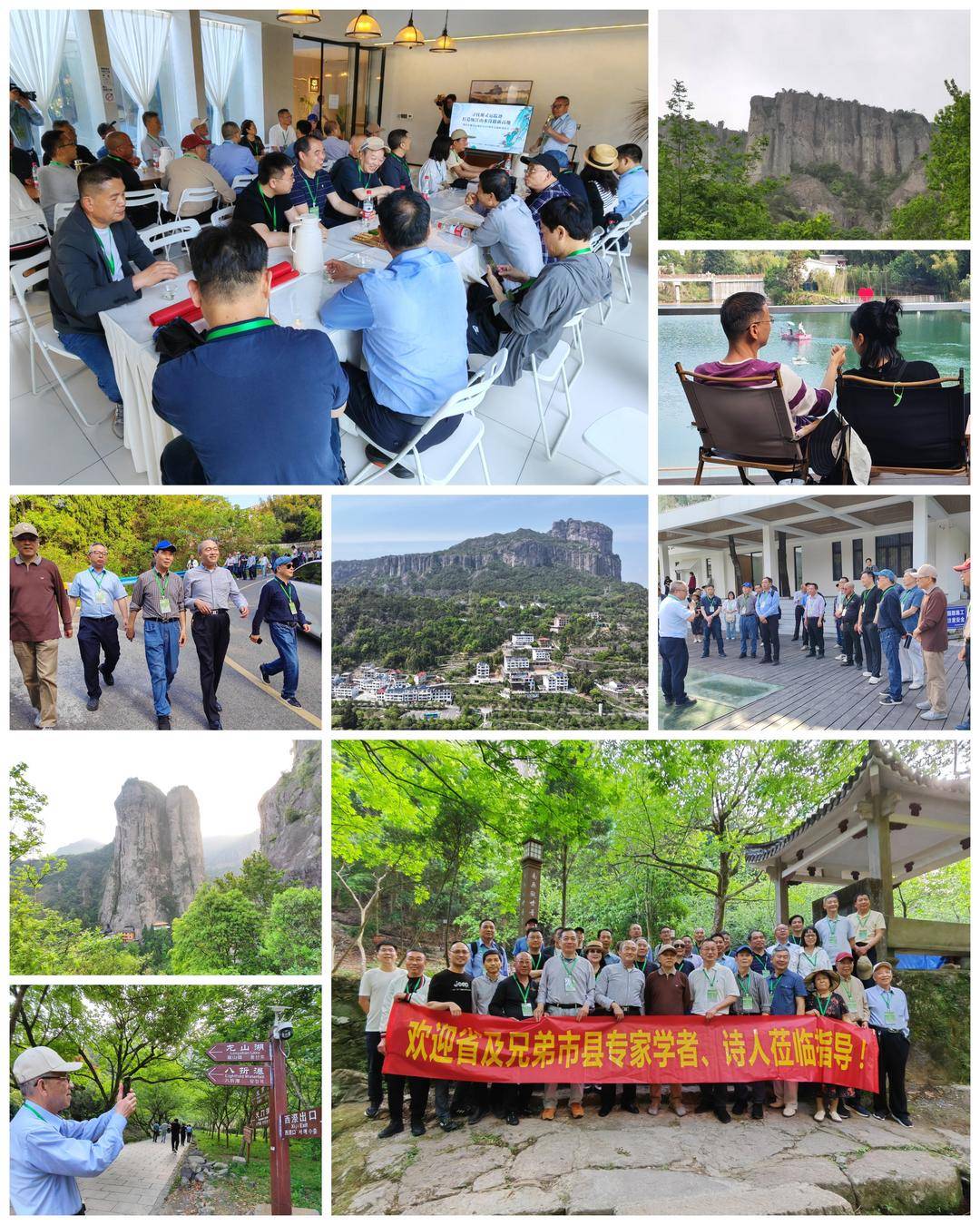

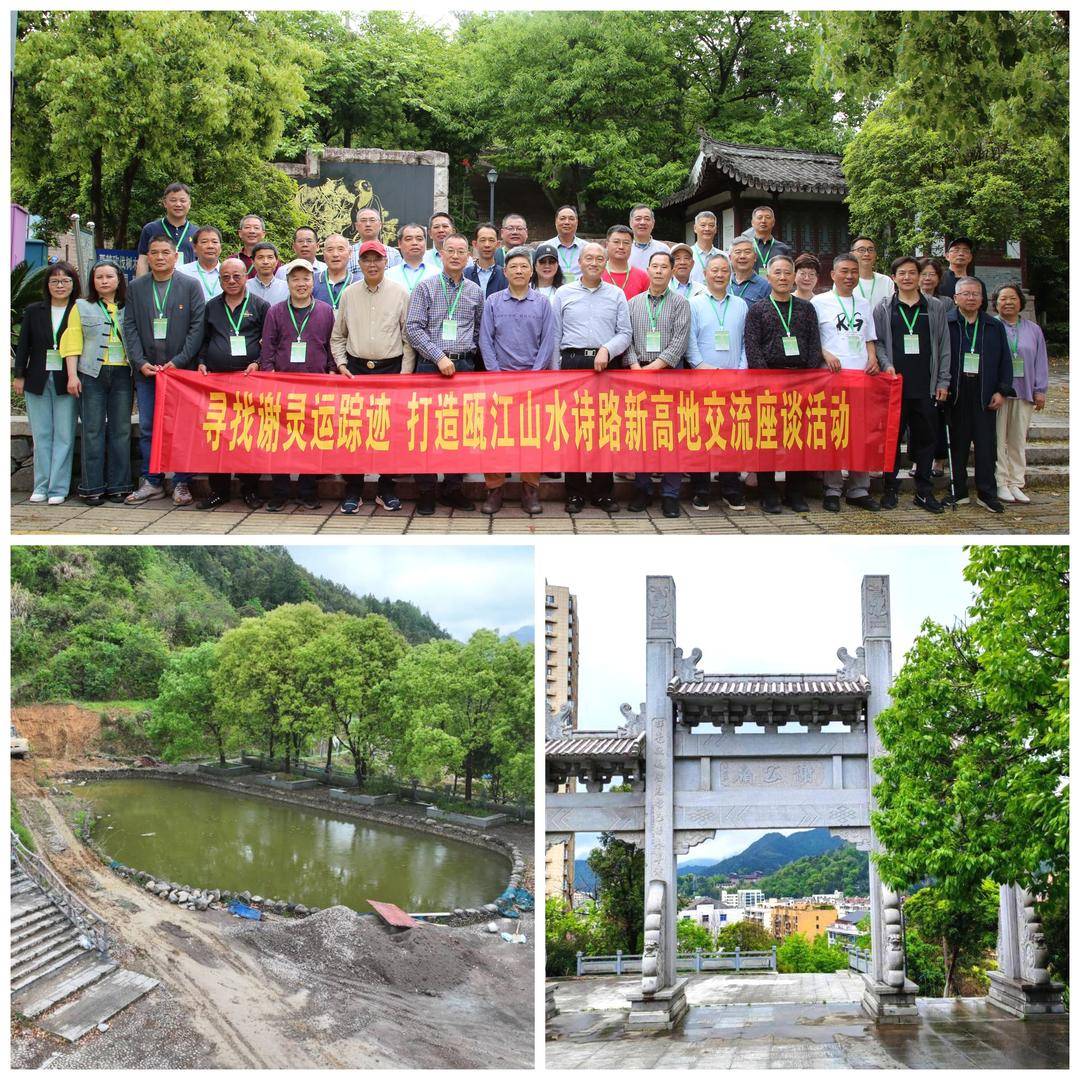

当1640年前的诗魂跃入“诗路经济”新赛道,一场跨越时空的文化交响在楠溪江畔激昂奏响。4月18日至20日,“寻找谢灵运踪迹,打造瓯江山水诗路新高地暨纪念谢灵运诞辰1640周年”活动于永嘉盛大启幕。政产学研各界精英循着诗人生前足迹踏访山水,在思想碰撞中探寻传统文化与现代发展的融合路径。浙江省诗词与楹联学会(简称“省诗联”)高度评价:“此次活动办成了省诗联及相关市县想做而未竟之事,将深远影响瓯江山水诗路建设。”这场盛会不仅是对先贤的深情致敬,更成为解码新时代文化振兴的金钥匙。

从东蒙山“温州长城”上空俯瞰瓯江两岸

诗路寻踪:触摸千年文脉的鲜活温度

春日的楠溪江波光潋滟,宛如一幅徐徐展开的水墨长卷。专家学者们沿着谢灵运当年“裹粮策杖”的足迹,首站来到乐清市白石街道中雁荡山西漈。“下马岭”的古老传说与《白石岩下径行田》的诗句在此完美交融,“千顷带远堤,万里泻长汀”所描绘的水利奇观虽已化作肥沃良田,但依然能让人深切感受到诗人“小邑居易贫,灾年民无生”的民生情怀。诗中记载的海田建设工程,不仅是谢灵运的政绩丰碑,更是中国古代生态治理的珍贵历史见证。

乐清白石中雁荡山

移步至永嘉县黄田街道东联村石门,火山岩壁对峙如门,残桥卧波的景致与“长林罗户穴,密竹使径迷”的诗境浑然一体。通过对明弘治《温州府志》等古籍的严谨考证,结合唐朝郭密之、南宋徐照等诗人的题咏,此地作为谢诗真迹之地的地位愈发确凿。尽管石门寺已不复存在,但古桥遗址仍在默默诉说着千年前诗人在此驻足赋诗的风雅往事。

石门

在后续的探访中,绿嶂山的幽深潭水、陶公洞的奇幻光影、鹤阳古村的诗社雅集、蓬溪宗祠的楹联碑刻,每一处都彰显着谢灵运“情必极貌以写物”的创作匠心。这些散落于山水间的文化瑰宝,不仅串联起一条鲜活灵动的诗路,更构建起永嘉独特而深厚的文化基因图谱。

绿嶂山

陶公洞

鹤阳古村

蓬溪古村

智汇瓯江:多维视角下的振兴新路径

文化解码:从历史积淀到现代创新转化

在交流座谈会上,中共永嘉县委宣传部常务副部长胡程远致欢迎辞,回顾了永嘉作为中国山水诗发祥地的辉煌历史,以及近年来在推进“瓯江山水诗之路”建设中取得的成果,如成立山水诗研究会、整理历代诗词、打造诗韵景观等。他表示,永嘉将继续深化各项工作,全力打造“瓯江山水诗之路”文化研究先行地和中国山水诗新高地。

县山水诗研究会副会长兼秘书长李杰主持

战略擘画:十二议题勾勒发展宏伟蓝图

省诗联对本次盛会给予高度赞誉,副会长兼秘书长周进评价道:“此次活动不仅在文化传承领域具有里程碑意义,更在数字时代的文化创新方面提供了宝贵经验。永嘉探索的‘AI + 诗路’模式,将对推动瓯江山水诗路建设产生深远影响,有望成为全国文化数字化转型的典范。”

省诗联副会长郭星明提出的十二项议题,堪称瓯江诗路发展的行动指南。从“诗联文化赋能文旅”的审美重塑,到“数字技术构建诗词生态圈”的时代命题;从“梳理名人游踪考古”的资源整合,到“跨区域协作共攀高峰”的战略布局,每个议题都精准切中传统文化创造性转化的核心要点。其中,“以全流域为框架、村落为节点,构建沉浸式文旅体验新场景”的构想,极具前瞻性与创新性。

创新实践:多方经验交流碰撞融合

丽水市诗词楹联学会会长程丽平分享的“生态诗派”实践经验,为传统山水诗注入了鲜明的时代内涵。丽水通过创立中华生态诗,实现题材、审美和创作理念三大突破,构建起“创作 - 理论 - 实践”三位一体的发展体系。这一创新模式为瓯江诗路建设提供了极具价值的借鉴范本。

学术赋能:实现从理论到实践的跨越

温州大学人文学院院长孙良好提出“政府主导 + 民间协同”的双轮驱动模式,致力于将瓯江诗路升级为国家级文化品牌。他凭借十余年的深厚研究积淀,建议推动瓯江诗路与唐诗之路等形成区域联动,借鉴成功经验,实现“以诗筑路、以路兴诗”的良性循环发展。

产业破局:“灵运诗驿”的创新构想

浙江少年儿童出版社文教出版中心主任金晓光提出的“灵运诗驿”项目,巧妙地将文化创意转化为可体验的文旅产品。该项目以谢灵运为核心IP,通过构建动态文化社群、打造立体文化空间、创新特色诗教体系,让千年诗韵自然融入现代人的生活场景,为文旅融合发展提供了全新的解决方案。

展望未来:让诗路成为幸福之路

活动尾声,永嘉县山水诗研究会会长李建初勾勒出“三步走”发展蓝图:短期致力于完善诗路数据库与名人谱系图,中期着力打造国际诗歌节等文化IP,远期目标是构建瓯江诗路命运共同体。他着重强调:“我们既要守护‘池塘生春草’的自然之美,更要创造‘今人传今诗’的时代之新。”

这场跨越1640年的文化对话,最终凝聚成《瓯江山水诗路创新发展共识》。当温州市诗词楹联学会会长谢修亥提出“让每个古村都成为诗的驿站”,当省诗联副会长周进盛赞“永嘉为诗路文化带建设树立标杆”,一个清晰的共识愈发深入人心:瓯江山水诗路的复兴,不仅是对历史的崇高致敬,更是新时代文化自信的生动实践。

摄影:金登友

摄影:叶卫周

摄影:叶卫周

暮色中的楠溪江泛起金色波光,鹤阳古村的诗社传来阵阵朗朗吟诵,蓬溪宗祠的灯火照亮新修的谢灵运诗碑。正如古村门联所书:“山水诗家文史古今尊鼻祖,永嘉太守履痕深浅印摇篮”,当千年诗魂与时代脉搏同频共振,当文化基因转化为发展强劲动能,瓯江山水诗路必将成为一条联通历史与未来的幸福之路,在浙江践行“两山”理念和“两个先行”的伟大征程中,奏响传统文化创造性转化的最强乐章,带领永嘉人民迈向更具诗意与品质的美好生活。(作者:李望)

航拍:温州中视文化传播有限公司

活动摄影:

潘群庆、金登友、谢达飞、陈炳钱、楼向阳、卢承光、陆剑鸣、徐周光等

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,广告内容仅供读者参考。