当五月的微风掠过窗棂,我们迎来了第31个国际家庭日。今年联合国以“家庭与气候变化”为主题,将环保的目光投向最小的社会单元——家庭。那些曾被我们视作“柴米油盐”的日常,此刻都成为守护蓝色星球的重要篇章。

《气候经济与人类未来》中说:“改变世界,从改变每一餐开始。”我的家庭便是从厨房开启了环保探索。妻子曾是囤货达人,总担心食材短缺,经常出现囤积过剩的现象,后来我们共同观看了《地球脉动》里冰川消融的画面。如今她的购物车变了模样:棉麻包代替塑料袋,冰箱贴上每周食谱,每日现买现吃,剩余的菜叶被制成堆肥,连淘米水都有了新用途——浇灌窗边的绿萝。

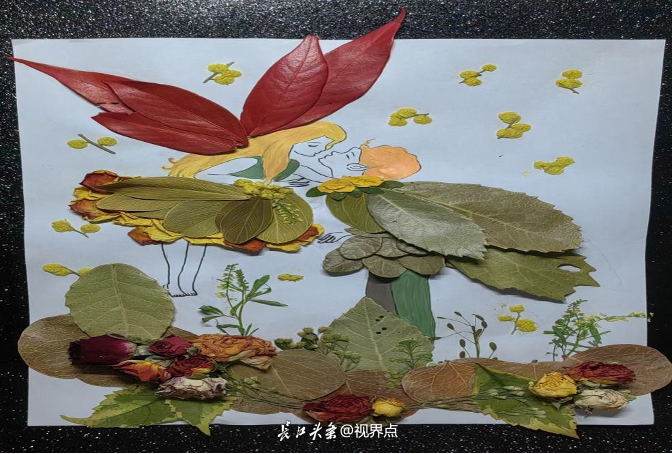

秋天带着调色盘漫步人间,妻子看着被染成红黄棕各种颜色的树叶:“不如把它们做一幅画吧?”这个提议让全家来了兴致。女儿握着笔画底稿,妻子翻出闲置的画框和收藏已久的干花,我则负责外出收集树叶。准备完成,当最后一片叶子粘贴在画框上时,女儿忽然感叹道:“原来地球妈妈赠予的礼物这么美呀!”那一刻,我忽然懂得:环保不是空洞的口号,而是藏在寻觅里、欢笑声中的家风传承。

家里各个角落摆放的“艺术品”,见证着我们家的环保执念。女儿床头的装饰花是用塑料瓶制作的,墙上挂着奶奶用旧布料手工缝制的布偶;妻子的盆栽,是废弃的鸡蛋盒和奶茶杯改造的;最让我惊喜的是女儿和妻子合作的“变废为宝”——用快递盒和牛奶盒分解木板制作的,这每一件作品都记录着旧物新生的故事。

上个月社区举办“旧物改造集会”,在这里我们看见有人在阳台研究出的雨水收集系统;有人带着孩子用旧衣物做的赈灾环保毯,有人把婚礼回礼换成树苗认领卡。在互联网浪潮的推动下,越来越多家庭意识到环保的重要性,纷纷带着孩子踏上创新环保之路。周末,许多家长不再带孩子奔赴商场、游乐场,而是选择公园,一起收集花朵、树叶等植物,回家后用彩笔、胶水等工具,将自然万物变成精美的艺术品。在短视频平台,亲子环保手工教程的播放量居高不下,从塑料瓶制作的小夜灯,到易拉罐变身的小摆件,孩子们在动手实践中,既激发了创造力,又深刻理解了资源循环利用的意义。

于是,一些家庭通过参与环保打卡挑战,分享日常节水、节电、绿色出行的点滴。孩子们在家长引导下,养成随手关灯、拧紧水龙头的习惯,还会提醒父母多步行、骑自行车。还有家庭组建线上环保交流群,分享环保知识、创意和经验,带动更多家庭加入。这种亲子携手的创新环保行动,不仅为地球减负,更在孩子心中种下环保的种子,让环保成为一种新的生活潮流。

当某个深夜,你推开窗看见万家灯火——或许是某扇窗里的母亲,正用洗菜水浇灌绿植;或许是某个屋顶的少年,在调试自制的望远镜;又或许是遥远山村的窗棂间,摇曳着一盏用核桃壳做的植物油灯。

这些微小的、闪烁着智慧与温情的瞬间,正在地球的每个角落生长。它们是父亲修理旧钟表时的专注,是母亲晾晒床单时的褶皱,是孩子把酸奶盒改造成笔筒时的笑声。当千万个家庭成为会呼吸的生态细胞,在气候变化的寒流里,便有了永不熄灭的万家灯火——那是人类与星球最温柔的共生密码,是时光长河中,我们留给未来的,最璀璨的绿色交响。(武汉市蔡甸区烟草专卖局(营销部) 蔡攀)