动力电池从生产到装车只需不到20分钟,这种效率放在过去或许难以想象。不过,随着2025年6月30日,宁德时代两条CTP 2.0电池产线在赛力斯工厂正式投产,上述场景变为了现实。机械臂将电芯精准嵌入框架,通过全自动物流系统送往隔壁工位——这不是传统意义上的供应商物流,而是变成了整车制造的“第五车间”。

这个被称为“厂中厂”的全新模式落地,意味着问界工厂的全流程制造水平迈入了新阶段。然而,作为一个成功的新能源车品牌,问界的发展轨迹出乎业内意料。

崛起

时间回到2015年,52岁的张兴海坐在特斯拉Model S的驾驶座上,这位重庆商人刚刚成为全市最早拥有特斯拉的人之一。电门踩下,车身如离弦之箭冲出,这辆车的提速性能远超百万级汽油车。

此刻的张兴海,身份是东风小康的掌舵者。这家由他2003年与东风汽车合资成立的微车企业,凭借小康货车跻身行业前三。但眼下,他又嗅到了行业的最新趋势——“通过新能源车,或许可以让中国汽车‘弯道超车’”他心里想。

于是,他押上了个人大部分家当,下场做起了新能源车。不过,其推出的首款新能源车赛力斯SF5上市便遇冷。即便后来与华为合作共同推出了问界这一智能电动高端品牌,其首款车问界M5上市前也曾遭受质疑,上市87天交付了1万辆,月均3000辆。不过,15个月后,问界M5就刷新了新势力品牌10万台车的最快下线记录。

如今的汽车行业想要打造一个高端品牌并不容易,顶级的伙伴资源几乎是“必要条件”。智能电动车,智能很关键,但电池才是根基。2021年的问界,在智能化上有了华为合作,但它还缺少一位核心部件动力电池的伙伴。

作为汽车行业的老兵,张兴海懂得聚合顶级力量的重要性。于是,问界品牌发布的次年便找到了电池的龙头企业——其当时与宁德时代达成战略合作协议,约定问界车型将全面搭载宁德时代动力电池,长期战略合作协议有效期五年。

此后,问界品牌在销量榜单上的排名便一路上扬。2024年,问界销量已经接近40万辆。不论销量榜单前面加不加定语,问界M7、问界M9都经常是霸榜的狠角色。

关于此次新建的“厂中厂”模式,前奥纬咨询高级董事合伙人张君毅认为,“厂中厂也好,厂外厂也好,更多的还是一个财务结算、库存等方面的优势。”他指出:“重要的零部件公司和车企的产线肯定是密切相关的。如果涉及生产节拍,做厂中厂模式没问题。”

在传统汽车制造中,电池从生产到装车平均耗时72小时。通过采用“厂中厂”模式,问界从提出需求到供应商产线进行调整,只需不到20分钟。这种即时响应能力,让问界M9的交付能力始终充足。

效率优势转化为交付能力。以问界M9为例,其2025款车型在74天内实现交付超3万辆。眼下的新能源汽车市场,品类丰富、竞品众多,时间窗口稍纵即逝。充足的交付能力成为问界持续保持市场领先的重要因素,这也是问界选择宁德时代构建“厂中厂”模式的核心因素之一。

销量节节攀升,其高端品牌地位也逐步坐实。

日前,咨询公司杰兰路发布《2025年度上半年新能源汽车品牌健康度研究(公共指标篇)》,站在公共认知视角,以新能源汽车消费者的角度呈现品牌的公共感知情况。其中有三个指标值得关注。一是“认识”,受访用户中有95%认识该品牌,这一水平已经与“BBA”相当;二是“百人青睐指数”,问界以41排名第5;三是“品牌档次指数”,问界从“中高档”跻身“高档”。

回过头看,张兴海带领问界坚定地选择了宁德时代,宁德时代为问界定制的电池包,为其成功冲击高端市场奠定了基础。以问界M9搭载的166Wh/kg超高密度电池为例,其采用五层电芯安全包覆设计,从源头抑制短路风险;车云协同监护系统通过AI实时预测隐患,支持毫秒级断电,杜绝热量蔓延风险。

华为余承东每一次在发布会上介绍问界新车时,几乎都会提及“安全是最大的豪华”。他的底气,很大程度上来源于电池的安全性。

公开资料显示,问界至今交付的超过70万辆车中,未发生过电池起火。

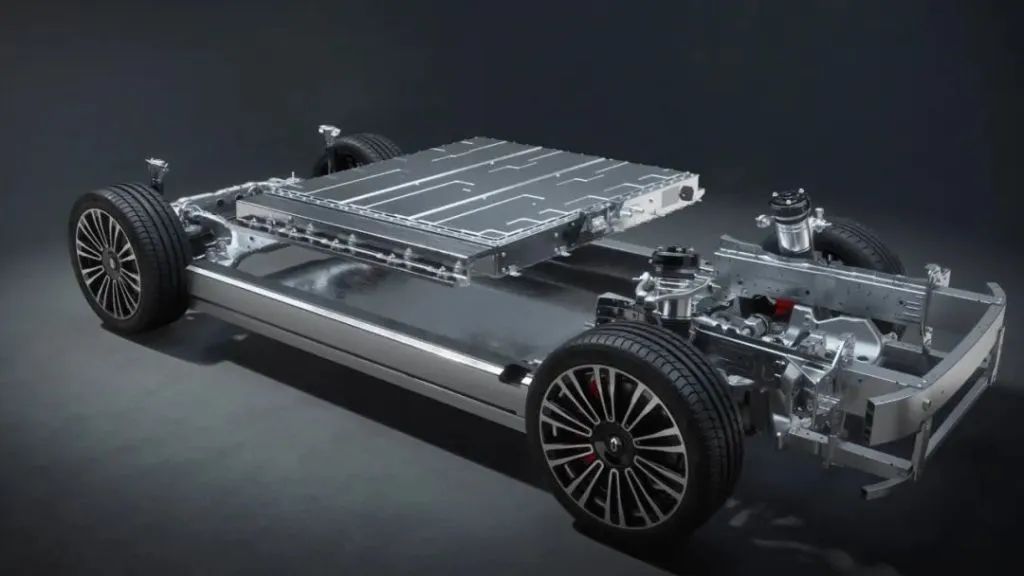

除了安全性之外,能效比也是衡量动力电池优劣的重要属性。问界M7上的那块41.89kWh三元锂电池中,宁德时代注入了不少尖端科技。用更多的电池堆出高续航并不稀奇,但宁德时代是通过CTP技术优化电池包结构件,通过采用复合材料的结构件、航空铝材的下箱体,在帮电池包实现轻量化的同时还让其能量密度达到160Wh/kg,从而实现问界M7 230公里纯电续航这一优异表现。

宁德时代还通过优化电芯设计,实现了高放电功率,并通过优化整包高压连接,减少Pack层级功率消耗来降低传输损耗,使得车辆能够长时间保持315kW的高功率输出。

回到此次的“厂中厂”投产仪式上,宁德时代董事长曾毓群表示:“今天投产的这条生产线,是宁德时代最先进的智能化、数字化产线。”赛力斯董事长张兴海则回应“好马配好鞍”。自此,宁德时代与问界之间的合作迈向了新阶段。

从“供应”到“共赢”

实际上,主机厂和供应商并非生来就是“共进退”的关系。在燃油车时代,车企与Tier1、Tier2之间层级分明,分工明确。通常车企只和Tier1合作密切,对更上游的小供应商则未必了解。

到了新能源汽车时代,中国供应链崛起,主机厂和供应商的关系也在变化,从单纯的“供应”转变成了“共创”,双方会一起定义产品,合作研发。这样一来,主机厂可以优先获取先进的技术。供应商则可以获取直接反馈,并持续投入资源研发改进。

在这方面,中国车企与供应商之间其实已经进行了多样化的尝试。

以宁德时代为例,为了能够“保供”“保质”,其与国内外汽车制造商开展过各种形式的合作。

最常见的是成立合资公司。如宁德时代与东风汽车合资成立“东风时代”,与上汽成立了“上汽时代”;另一种是车企入股宁德时代,如宝马投资了宁德时代,成为其重要股东,确保动力电池供应,投资百亿在沈阳建厂。

此外,还有签署长期战略协议的形式,比如宁德时代与广汽集团。双方在换电车型、电池银行、换电站建设等领域深度合作,广汽旗下多款车型全面采用宁德时代电池。

另据相关主机厂人士向澎湃新闻记者透露,宁德时代会为某些车企专门开辟一条产线,仅生产该品牌车型所用的电池,这也是一种保证产能和质量标准的做法。

最新的就是此次宁德时代与问界的“厂中厂”模式。

国际智能运载科技协会秘书长张翔指出,以前是宁德时代在自有工厂生产电池包,如今在“厂中厂”模式下,宁德时代直接在问界工厂生产电池包,对问界而言,电池供应链的安全性和质量有了保障。

从独资建厂、合资建厂到技术授权,再到如今的“厂中厂”,车企与宁德时代绑定已经不单纯是因为其龙头地位能够保障电池的供应。从某种程度上讲,也是因为它能增强车企本身在新能源领域的技术储备,双方之间是一种互惠共赢的关系。