南海子五色韭是一个鲜为人知的农业技艺非遗,是在原北京市大兴区瀛海镇东一、东二、西一、西二村耕地上广泛种植的一种宫廷菜肴膳用之食材。北京市大兴区瀛海镇(明代南海子、清代南苑帝王苑囿区域)的这种冬令蔬菜佳品,因其历史渊源悠长、文化底蕴深厚、地标性价值突出,于2022年初,正式跻身于北京市大兴区非物质文化遗产名录。

南海子(南苑)“五色韭”一直充满着迷离的帝王宫廷色彩,在不同历史时期、不同社会阶层、不同地域村落、不同文化群体有着不同的称谓。有“彩韭”“供韭”“祭韭”“鸡脖子”“海子韭”“丁韭”“五色韭”多种称谓,这些称谓有的出于颜色、形状;有的出于产地、特性;有的出于用途、供给渠道,还有的出于宫廷文化的礼仪合和、艺术表达等。但无论从哪一个角度讲究,南海子(南苑)和上林苑生长培育的韭菜都是明清宫廷“供韭”的别样表达。

南海子“彩韭”驰名的历史逻辑

南海子“彩韭”种植悠久的历史,可追溯到明朝永乐年间,伴随迁都进程开始作为宫廷的专供食材。一直到清代中期,面积有增无减。清代南苑从1877年至1904年,随着清政府“招佃垦种”、全面放垦,帝王的宫廷菜肴进入了百姓生活。解放前后,瀛海30余户人家同时种植这种蔬菜,并运往天桥、宣武门“吉祥菜行”“俊山菜行”“中兴菜行”“千峰菜行”等地进行销售。当地曾流传有一句顺口溜“瀛海庄,三大能,国祥、佩玉、曹跃恒”,这是赞誉当时种植“五色韭”的三位菜把式:冯国祥、宋佩玉和曹跃恒。新中国成立之初的合作化时期,南海子地区带头成为北京市民的“菜篮子”,瀛海庄的“五色韭”与西红门的心里美萝卜,小红门的“大青口”白菜,南苑果园的“拧心白”贩菜及石榴庄的洋葱头等,成为供应首都市场的特色菜。解放以来,“五色韭”仅能供应京城的高级宾馆、饭庄,后来也曾远销到东北、天津、济南等城市。

由于五色韭的栽培难度大、产量低,20世纪70年代停止了五色韭的种植,1985年前后因北京常驻人口迅速增多,与“核桃纹”大白菜等一批传统口味一起逐渐被淘汰,栽培记忆渐次中断。

进入新世纪,低碳生态的农业高质量发展激发了瀛海镇花甲之年的刘德才,根据其老父亲的指导,在瀛海这片土地上用传统古法栽培技术,反复试验,终在2019年培育出了消失已久的彩韭——“五色韭”。

关于南海子“五色韭”的真实样态,瀛海镇李瑞义先生2009年曾在大兴区委机关报《大兴报》上撰文《五色韭赋》,赋中写道:“‘五色韭’闷白如玉,捂黄似金、出绿赛青,晒红近赤,冻紫胜黛。闻香飘然欲醉,观色渺渺若仙。看形婷婷玉立,尝味馨馨缠绵。”

作为一个历史记忆的品牌,一个地理地标的文化标识,南海子“彩韭”有着北京城市变迁的历史逻辑。明朝中叶,前门大街两侧鲜鱼口、猪(珠)市口、煤市口、粮食店等集市,六必居酱园、同仁堂药店、瑞蚨祥绸布店、长春堂药店、内联升鞋店、张一元茶庄,月盛斋酱肉店、都一处烧卖店等老字号云集,最著名的“大栅栏”也在其中。明嘉靖后,各省市建立了会馆更加促进前门大街的繁华。韭菜搭配的食材多,五彩烧卖、鸭丝鸟巢、白水羊头、韭菜盒子、三鲜饺子、“尚食包子”……有上百种,民国时期,南海子“彩韭”曾一度成为前门老字号一带如“老正兴”“都一处”“全聚德”“廊房二条”“华北楼”“便宜坊”等不可或缺的重要食材。

彩韭的地标性:从南海子到南苑

历史上的南海子(南苑),一举扮演着辽金元明清“五朝”皇家猎场和明清两代皇家苑囿的角色。

南海子得名于明永乐年十二年(1414年)。《明一统志》载:“南海子在京南二十里,旧为下马飞放泊,内有晾鹰台。”《帝京景物略》记载:“永乐十二年,增广其地,周围凡一万八千六百六十丈。”顾祖禹的《读史方舆纪要:卷十一》记载,明朝在元朝的基础上圈建围墙,扩建行宫、衙门,因“中有海子,大小凡三,其水四时不竭,一望弥漫”。南苑是草原文明与农耕文明、游猎民族与农耕汉族交融的“集散地”。大兴境内的南海子也就因此有了“五朝古苑囿 世界会客厅”之美誉。

有着多样称谓的南海子彩韭,不仅有帝王的神秘色彩,其实更重要的是永定河北京湾特殊自然地理的特殊恩赐。永定河潜水溢出带形成的南海子优质的生态环境,造就了南海子“彩韭”成为帝王宫廷的上品佳肴。

古漯水(永定河)历史上一直处于摆动状态,进而形成的潜水溢出带,使得北京城南部的南海子拥有了独特的湿地。独特的自然景观造就了南海子地区动植物资源丰富,生态稳定,环境优美,农业内部产业要素实现了良性循环。

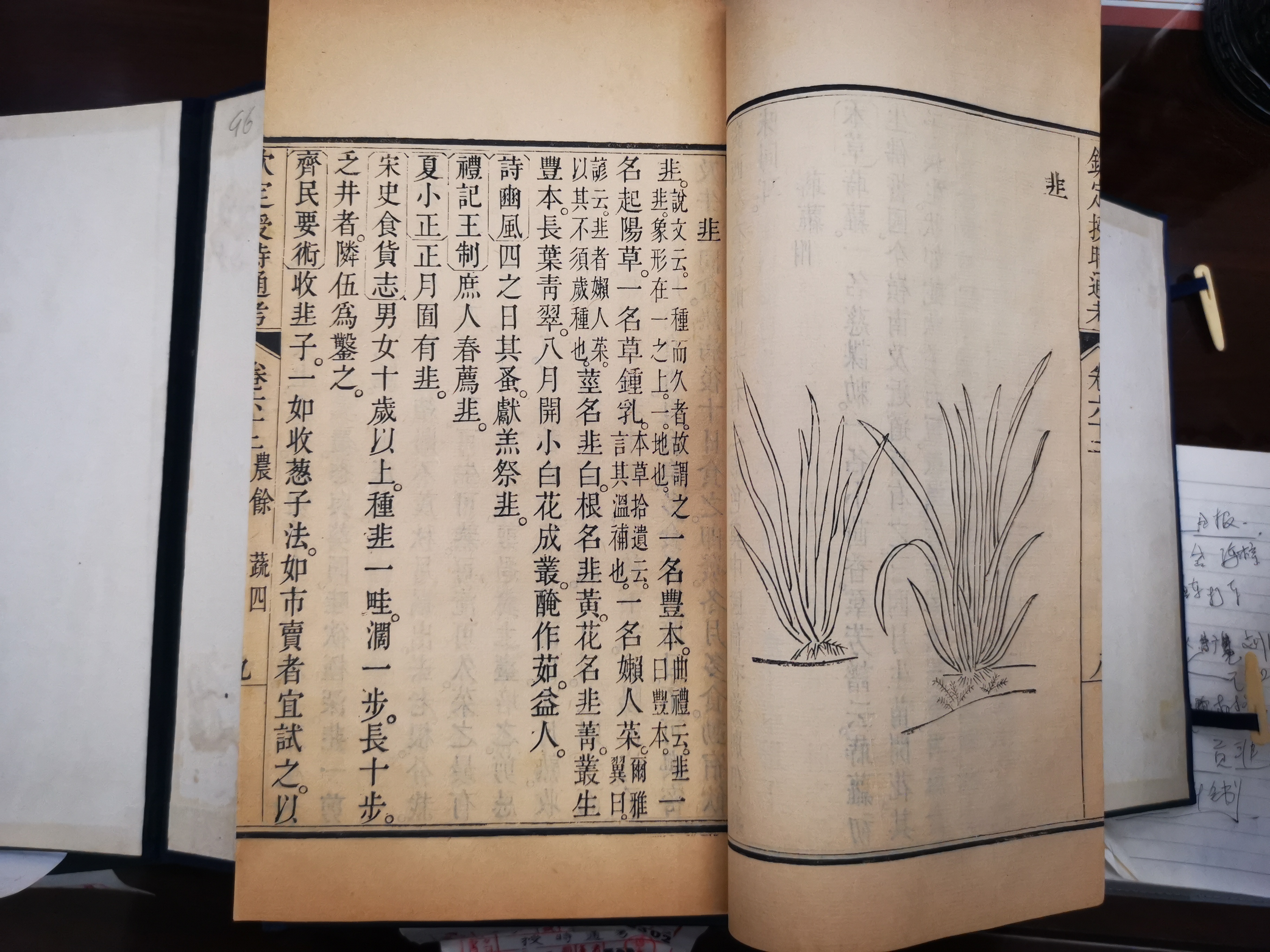

韭菜种植传统在中国源远流长,贾思勰的《齐民要术》中有明确记录。中国第一历史档案馆中仅清代就有上千万件档案,北京市地方档案更多、更重要,特别是《日下旧闻考》和《帝京景物略》等文献对南海子宫廷御苑考订更为详细。但作为彩韭的种植技艺,在明代作为太常寺、光禄寺祭祀、宫廷享筵中,成为必不可少的佳肴。清代种植面积逐渐扩大,创新技艺不断推陈,彩韭的宫廷供应量大增,已有数百年以上种植经验的彩韭成为稳定的宫廷餐桌上的美食。

清末国运凋敝,光绪二十六年(1900)八国联军侵占北京,南苑惨遭破坏。困局之下,清廷下诏南苑“招佃垦种”,全面放垦。清光绪二十八年(1902年),宫内太监在此圈占土地,开设私庄。宫廷里的宦官、权贵、地主、商人蜂拥而至,圈占土地,帝王苑囿一时间变为皇亲国戚、官员商贾、宫廷太监的私人庄园。至此,南苑作为皇家苑囿的历史已经终结,明清宫廷餐桌上的佳肴——彩韭也面临着惨淡经营之态。

彩韭从祭祀跨向宫廷餐桌

南海子方圆120里,地上建筑有四个行宫及元灵宫、德寿寺等29个庙宇。南海子有历代留存下来的众多庙宇,藏传佛教、道教,甚至各种民间庙宇一应俱全。庙宇是一种信仰,更是一种文化,祭祀礼仪在各种宗教文化的交融中尽显上林苑地标记忆的广博精深。

明清的宫廷筵宴和祭祀制度,是秦汉以来宫廷饮食文化的沿袭。皇室日常的饮膳、宫廷办事员的膳食,有功官员的赏赐宴、节日筵宴、番夷宴等以及宗庙等祭享,庞大的菜品系列,诸多食材的保障,使得帝王苑囿上林苑成为宴享食材的稳定来源。

宫廷筵宴是一种礼仪传统,《尚书・盘庚上》所言:“兹予大享于先王。”就是天子祭宗庙的意思。《周礼》言:“以飨燕之礼,亲四方之宾客。”“飨”通“享”,“燕”即“宴”。作为传统,元旦、冬至均要设筵宴,称为“大宴”。其他节日,如立春、上元、寒食、上巳(三月三)、四月八日(浴佛节)、端午、七夕、中秋、重九等,皇帝也常赐宴。另外,国家社稷大庆、大礼,特别是事功告成、宫室落成、官员赏功等。

明代的光禄寺主要负责皇帝一日三餐的御膳办理。憨融上人在《宫廷睹记》说:“光禄寺进膳单,样牲口若干、香料若干,某物该用某法,某味合配某料,呈内庖太监,随照单调和进御。”光禄寺负责筹划菜色与烹煮方式,皇室其他成员以及文武官员的饭食,也由光禄寺筹划之后交由庖房。《礼部志稿》载,宫廷筵宴范围广,除了光禄寺、尚膳监和掌管祭祀的太常寺,人数众多的厨役都会协助办理,“厨役隶光禄寺者以给珍馐,隶太常寺者以供祭祀。”

明廷对厨役的选取严格和工作奖惩使得光禄寺、太常寺的厨役对上林苑所辖各署的食材挑选更加苛刻,客观上促进了上林苑菜蔬种植技艺的创新。《大明会典》《刑部四》中,记载了对御膳厨丁错犯食禁的处罚规定,无论在供应皇室、文武官员,甚至供应各国使臣,亦或供应祭祀天地神祗,所采食材力求精美、洁净、鲜嫩,这是每一个厨役必须遵守和执行的头等要务。

《明英宗实录》《礼部志稿》等文献的记载与考证中,明代光禄寺庞大的厨役群落表明:作为帝王苑囿的上林苑,种植业、养殖业、加工业每年呈级数增加才能缩小太常寺、光禄寺对宫廷食材向民间铺行采买的频次,这就需要上林苑培育更多的高品质、高质量食材。

明代负责皇室与百官饮膳的机构,除了文官体系的光禄寺、祭祀礼仪的太常寺,还有一个随侍皇帝左右的宦官系统。孙承泽在《春明梦余录》中说:“神宗朝宫膳丰盛,列朝所未有,不支光禄寺钱粮。彼时内臣甚富,皆令轮流备办,以华侈相胜。”另据刘若愚《酌中志》获知,天启以前,皇帝每日所进之膳,俱由司礼监掌印太监、秉笔太监、掌东厂太监二、三人轮办。至崇祯朝禁止此事,又回归尚膳监挨月轮流办膳。按月轮换,太监就有了相对集中的时间到上林苑劳作,从而撩开了日后上林苑海户制度化、常态化的序幕。

南苑的日常维护和运转,主要由苑户和海户等劳役人员承担。原定南苑海户1800名,至乾隆时期,海户基本固定为1600名。海户们世代守护南苑,形成了特殊的职业身份。现在大兴黄村的“海户新村”、丰台南苑的“海户屯”,就是当年南苑外围海户聚落的历史痕迹。

宫膳、宴会与祭享

传统中国,祭祀作为最神圣的礼仪,与组织行为、个体日常生活是连接在一起的。帝王即位、册封、婚丧庆典、建造宫殿、出征、灾荒,甚至民间的婚丧喜庆,总需要祭告天地、祖先、神鬼。宫廷的祭祀重任,历代皆由太常寺负责,明清亦然。据《续修四库全书》载,太常寺最高级别正三品最低的寺丞都是正六品。

明代的宴会,程式复杂,规制有序,宴享包含宫廷的日常膳食、特殊时日的筵宴,以及祭享在内,常宴之外尚有各种依据的庆祝筵宴,天地、神祗、祖先的祭祀,更是宫廷宴享的重要礼仪之序。依据伊永文《明清饮食研究》结论,分为:对文武百官的恩赐宴,如驾幸太学筵宴、进士恩荣宴、纂修宴、武举宴、经筵宴、日讲宴、殿试宴等;祭祀方面,如祭祀筵宴、郊祀庆成、祭大庙享胙、祭社稷享胙、祭先农享胙等;节令宴,如正旦宴、冬至宴、万寿圣节宴、元宵宴、四月八宴等;庆贺、寿诞方面,如慈宁宫筵宴、皇帝躬侍皇太后宴仪、皇后千秋内宴仪等;番夷宴,如管待番夷土官筵宴、筵宴番夷土官桌面、番夷人等领宴。依照徐大任《南京光禄寺志》和正德《大明会典》的记载,明朝初年在圣节、正旦、元宵、立春、四月八、端午、重阳、腊八、冬至等节日例须设宴。

中国民间和明清帝王极其重视祖先祭祀,太庙、奉先殿每日、每周最新时令食材供给十分重要。正德《大明会典》(《膳馐一》)所载,奉先殿荐新记录:

正月,韭菜四斤,生菜四斤,荠菜四斤,鸡子二百六十个,鸭子二百四十个。

二月,芹菜三斤,苔菜五斤,冰蒌蒿五斤,子鹅二十二只。

……

十一月,甘蔗一百三十根,鹿一只,雁十五只,荞麦面三十斤,红豆一斗,沙糖一斤八两。

十二月,菠菜十斤,芥菜五斤,鲫鱼十五斤,白鱼十五斤。

按照农历的十二个月,每个月的菜品,除了京师上林苑不能生产的部分外,其余如鲤鱼、樱桃、雉鸡、猪、桃子、李子、茄子、小麦、莲蓬、甜瓜、西瓜、枣、葡萄、梨、姜、鳜鱼、小红豆、山药、兔、鹿、雁、红豆、菠菜、鲫鱼等等均与现在京南原上林苑辖署的地域生产的品种吻合。尤其是农历正月祭祀和宫廷供应的韭菜与“南海子五色韭”极其吻合。非遗传承人刘德才培育的“南海子五色韭”2024年农历正月计划上市2—3茬,还原了帝王餐桌的历史记忆。

明代迁都北京后,奉先殿供荐品物与南京奉先殿没有太大差异。这些新菜肴在祭祀后,即为御膳菜品。《明史》(卷51)言:“凡时物,太常先荐宗庙,然后进御。”正德《大明会典》《膳馐一》言,祭祀后,同时还会举行筵宴款待文武官员 。

慎终追远,表现在对于祖先祭祀的重视。祭祀所用的肉类、菜肴新品,与宫廷宴享的菜色无二异,上林苑不足部分,皆为各地所贡。明万历十八年任顺天府宛平县知县的沈榜在《宛署杂记》(卷14)中记载,当时大兴县与宛平县分办一半,宛平县供应太庙的各月份的品物是:

正月份,荠菜四斤,生菜二斤,韭菜二斤。

二月份,苔菜二斤八两,芹菜一斤八两。

三月份,鲤鱼十二斤八两。

……

十一月份,鹿一只,雁二只,红豆五升,沙糖十二两。

十二月份,鲫鱼七斤八两,白鱼七斤八两,菠菜五斤,芥菜二斤八两。

这里可以看出,由于地域的一致性,宛平县与现在大兴县境内上林苑辖署的地域生产的品种一致。尤其是农历正月祭祀供应的韭菜(彩韭、鸡脖子、供韭、宫韭),不仅是帝王餐桌的历史记忆,还是特殊区域的地理地标特有产品。

宫廷筵宴是帝王文化和传统礼仪的组成部分。一日三餐之御膳,皇室庞大家族的饭食,宫廷办事员的日常饮食,以及使差的餐饮均在当中。礼仪种种,宴会频频,尤其是祭享一事,更为庄重。如此制度化的宫廷筵宴,有官方的上林苑监“菜篮子”“米袋子”“禽笼子”作为坚实的保障,加上光禄寺、太常寺、厨役、太监在京师周边的外采辅助,宫廷食材供给就有了稳定的大后方。

明清宫廷食材渠道

为保障宫廷庞大的宴享,从明初开始,就设置官方的上林苑监作为稳定的食品供应基地,宫廷所需食材数量庞大,生产势必不足,因此,地方上贡的土产,就成为另一项重要的来源。陈依婷在《故宫学刊》撰文指出,光禄寺相关官员向民间购买可靠食材,也是获得食材的方法。

明清宫廷食材来源主要有三个渠道,主要是官方稳定的生产渠道。

有明一代,宫廷日常膳食、宴会与祭祀所需要的食材,上林苑监占据了最重要部分。上林苑开设于永乐五年(1407年),其下辖良牧、蕃育、嘉蔬、林衡、川衡、冰鉴及左右前后典察诸署,合计共十署。宣德十年加以裁并,只存良牧、蕃育、嘉蔬、林衡四署。此四署专职豢养鸡鹅、繁殖花卉,种植蔬菜、水果,以供应光禄寺使用。从《明一统志》《景印文渊阁四库全书》《京师》《天府广记》考证,除此之外,凡是大兴、宛平二县附近的果园,从正统元年(1436年)开始就服从上林苑监管属,大兴、宛平外围及其稍远的各府州县之果木,自行管属,所种果品任其自行进贡,不纳入强制范围。

据《枣林杂俎》记载,(上林苑)嘉蔬署有栽种地一百一十八顷又九十九亩,光禄寺岁取青菜二十四万七千五百斤,芥子七石八斗。对良牧署,光禄寺岁取孳生牛八百只,羊五百只,羊羔二十只,腌猪二千口,正旦和冬至节取肉猪一千口。数字表明,上林苑监提供给宫廷筵宴的是为数甚多的食材。韭菜作为菜蔬类品种,在祭祀活动中,需求数量也是巨大的。

各地上贡和铺行采买是官方上林苑所辖各署供给不足时采取的补充、辅助措施。《明宪宗实录》载,成化二十一年(1485年)四月,礼部奏言天下各地积欠光禄寺牲品共一十三万余只,果物共七十九万八千余斤。从“积欠光禄寺”公布的数据,知晓各地岁需上贡进京的食材数量也是非常多的,上林苑,显然难以完全保障维持宫廷食材的消费。

民间采买渠道是不得已采取的措施,但其成本过高、社会影响大,非紧急时一般不宜实施。正德《大明会典》记载:凡上林苑四署供用不足,则于民间买办。永乐年间,采买时差宦官一员,会同光禄寺署官、厨役,领取宝钞,在京城附近州县,依时价“两平收买”。洪熙、宣德以来,只差光禄寺署官与厨役收买。向民间采买遵循太祖的上谕 “如肉果之类及诸项物件,民人交易一百文一斤,光禄寺买办需要一百十文,随物贵贱,加一分,卖物之人照依时估,多取十文利息。”《天府广记》《春明梦余录》留下珍贵的采买原则表明,这样做,避免官方压价与民争利,又不损害民间利益。《议勘光禄寺钱粮疏》中说:“顺天府宛平、大兴二县召商上纳,例由该二县逐月委官,开具时估揭帖到光禄寺。”

明清两代,宫廷筵宴、礼仪祭祀作为国家的大事,面对每日、每周、每月庞大的食材供应,上林苑监辖署的农林牧副渔生产就有了稳定的目标区域。明中叶之后的“一条鞭法”实施,各地上贡实物列为考核指标。如此下来,上林苑辖署的种养区域,成为山西、山东、河北(尤其河间、肃宁较为集中)等地大量移民的理想选择。作为地理标识、历史记忆、宫廷礼仪的“五色韭”,无可置疑成为祭祀与享宴制度的历史沉淀与宫廷礼仪标识。

(向彬 黄华金 阮海云 卫东海 作者系中南大学教授、博士生导师;台湾金华联盟国际开发集团董事长、博士;北京联合大学北京非物质文化遗产学院副教授、艺术教研室副主任;大兴凤河非遗文化研究奠基人、主任记者、哲学博士)