在汉川市湾潭乡,阳光洒在青石板路上,微风拂过,几顶手工编织的斗笠在零售店门口轻轻摇曳。这些由当地手工艺人手工制作的“汉川斗笠”,不仅成为群众遮阳避雨的日常用品,更在汉川市烟草专卖局(营销部)的推动下,悄然走进了乡村零售终端,融入了乡村振兴的时代图景。

(图为汉川斗笠被央视报道)

近年来,汉川市烟草专卖局(营销部)深入贯彻落实党中央关于全面推进乡村振兴和加强非物质文化遗产保护传承的决策部署,立足行业职能,发挥渠道优势,积极探索“非遗+零售”融合路径,以实际行动支持地方文化传承与产业发展。

溯源:百年斗笠承载农耕记忆

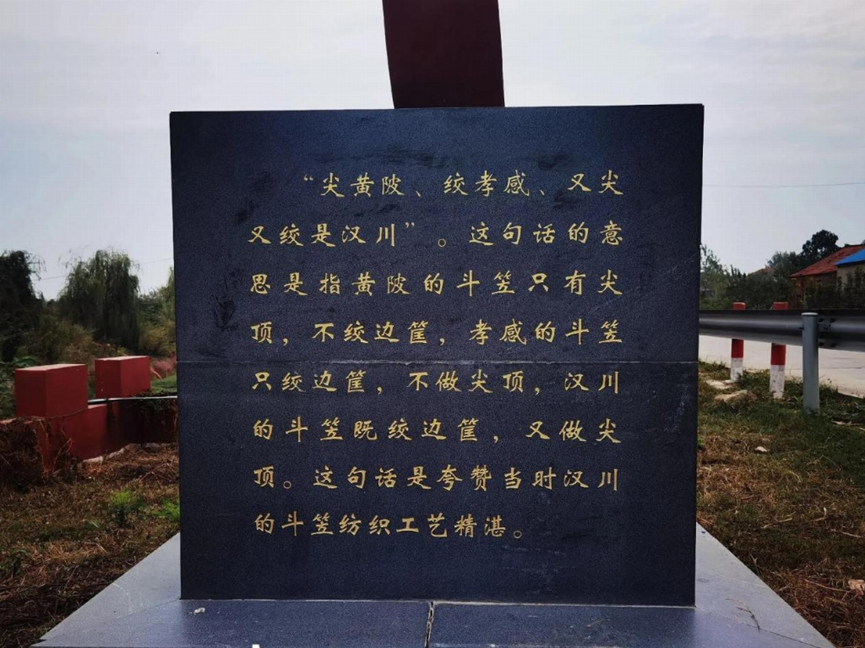

“尖黄陂,绞孝感,又尖又绞是汉川。”这句流传于江汉平原一带的顺口溜,长期以来被不少人误解为对三地民风的调侃——“尖”指精明,“绞”则被附会为“计较”。然而,鲜为人知的是,这句顺口溜的本意,其实与人的性格无关,而是对三地传统手工艺品——斗笠——形制特征的生动概括。

所谓“尖”,指的是斗笠顶部的造型;“绞”,则是指斗笠边缘的绞边工艺。真正的“又尖又绞是汉川”,正是对汉川斗笠制作技艺的高度凝练。这一以讹传讹的误解,也从侧面印证了斗笠在昔日农耕生活中的普遍性与重要性。

(图为湾潭乡斗笠之乡标志建筑)

事实上,汉川斗笠起源于清朝时期。据地方史料记载,清中后期,汉川湾潭一带的农民艾先培受官员所戴官帽启发,尝试以本地水竹为材,仿其形制编成遮阳避雨之具,由此开创了汉川斗笠的雏形。经过数代匠人不断改良,其工艺日趋成熟。

斗笠以24至36根细竹篾为骨架,辅以绘花白布为面,经破篾、刮青、匀条、编织、上油、绞边等30余道工序精制而成。为增强耐用性,表面涂刷多层天然白桐油;细篾绞边与铜丝定顶工艺,使其兼具美观与实用性。

而真正描绘斗笠实用价值的,是一首在当地广为传唱的民谣:“斗笠湾的斗笠真不错,口干可以当碗舀水喝。中午歇风可以当凳子坐,日头底也不晒脑壳。”这首朴实无华的民谣,生动展现了斗笠在江汉平原农耕生活中的多功能用途——遮阳、避雨、盛水、歇脚,堪称“万能农具”,也承载着几代人的集体记忆。

困境:非遗传承面临现实难题

清晨,汉川斗笠非遗传承人刘艾艾坐在自家院中,仔细挑选笔直无节的水竹。她从事斗笠编织已逾五十载,是当地公认的技艺娴熟者。“一件手工斗笠,至少要花一周时间。”她一边熟练地破篾,一边介绍,“男款24片篾,女款36片,讲究对称匀称,差一根都不行。”

(图为非遗传承人刘艾艾)

2005年,汉川斗笠制作技艺被列入汉川市级非物质文化遗产名录,成为当地首批受保护的传统手工技艺。尽管获得官方认定,传承仍面临现实挑战。

“老一辈舍不得这门手艺失传,但年轻人学习意愿不强。”刘艾艾表示,“我们愿意手把手教,希望它能一代代传下去。”

破局:烟草助力开启振兴新篇

2025年初,汉川市烟草专卖局(营销部)在调研中发现,农村零售终端商品同质化严重,而本地非遗产品则普遍面临“酒香巷子深”的困境。经研究决定,将支持非遗传承纳入年度客户服务项目。

汉川市烟草专卖局(营销部)决定以“汉川斗笠”为试点之一。具体措施包括:一是在全市选取25家农村现代零售店设立“非遗文化展示角”;二是组织客户经理开展非遗知识培训,提升零售户推介能力。

“以前店里都是烟酒日杂,现在多了文化味。”湾潭乡零售户张老板说,“顾客看到斗笠常驻足询问,不少人当场购买,月均能多卖十几顶。”

(图为汉川斗笠)

截至2025年7月,试点终端累计销售汉川斗笠600余顶,带动参与农户人均增收1200元以上。

“我们不做‘形象工程’,而是通过市场机制让非遗产品产生实际价值。”汉川市烟草专卖局主要负责人表示,“这既是对地方文化根脉的守护,也是服务乡村振兴的务实之举。”

从清末农夫的灵光一现,到今日市级非遗,汉川斗笠走过了百余年风雨。如今,在政府主导、社会参与、市场助力的多方协同下,这项传统技艺正逐步走出“博物馆”,融入现代生活。

汉川市烟草专卖局(营销部)的实践表明,在自身职能范围内,可以以精准、可持续的方式参与文化保护。当一顶斗笠成为零售店里的“文化符号”,当一位老匠人的手艺换来实实在在的收入,非遗传承便有了最坚实的根基。(报送:汉川市烟草专卖局;撰稿:程鹏飞)