为加大国家通用语言文字推广力度,助力铸牢中华民族共同体意识,提升基层群众法治素养。2025年8月2日-8月5日,辽宁大学法学院“语润法治”实践团联合轻型产业学院、经济学院、新华国际商学院、网安学院、外国语学院等五所学院的11名跨专业学子,共同赴建平县北二十家子镇开展普通话推广与法治宣传活动。

北二十家子镇前身为北二十家子回族镇。2011年末,全镇总人口中,回、蒙古、满、朝鲜4个少数民族共1686人,占比10.9%。这座被丘陵环抱的小镇,既留存着汉回交融的独特民俗,也面临着普通话推广、法治建设与乡土文化碰撞的现实挑战。

实践团以“语言为桥、法治为纲”为理念,探索出一条贴合乡土实际的法治赋能路径。通过互动式普法、情景化演练等创新形式,同步提升村民的普通话应用能力与法律素养,助力化解民族地区矛盾纠纷,强化群众防骗识骗与依法维权意识,为乡村振兴注入法治与语言的双重动能,书写下法治惠民、语言润民的青春答卷。

一、构建沟通桥梁:从语言互通到法治共识

8月2日,实践团抵达北二十家子镇后,首站与镇党委书记郭立志、村支书召开专题座谈。郭立志书记明确指出:“法律条文的落地生根,首要前提是让基层群众听得懂、能理解。”这一认知成为实践工作的核心指引。

图1:实践团队到达建平县北二十家子镇政府

图2:实践团队在北二十家子镇的合影

午后,实践团分头行动,一组组成走访小组,成员用“撒拉姆”(回族问候语)叩开村民家门,使用普通话及回族常用问候语与回族村民亲切交流,同时走访汉族家庭,收集因文化习俗差异、生活习惯、经济合作等引发的矛盾纠纷;记录回族方言特色词汇及沟通习惯,尊重民族语言表达;另一组寻找本地学生进行普通话小测试,了解普通话普及情况,结合《人民调解法》用普通话讲解调解原则与法律依据,穿插本地回汉村民因开斋节噪音、公共厨房使用等真实纠纷案例,分析调解中尊重民族习俗与依法处理的平衡点。

图3:实践团队走访回族家庭

图4:实践团队成员讲解《人民调解法》

图5、图6:实践团队对本地学生进行普通话测试

二、深耕基层治理:法治服务融入生活场景

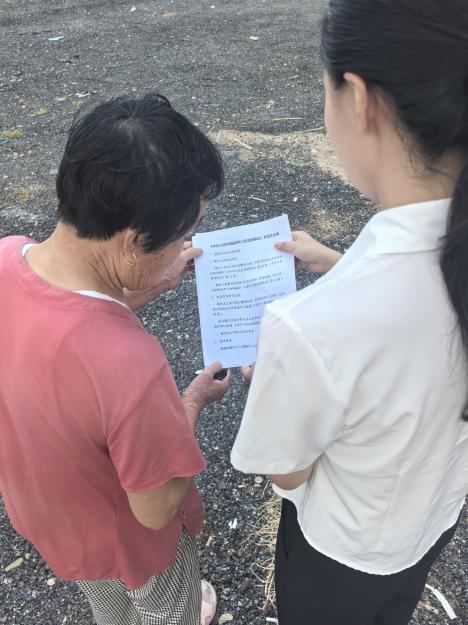

8月3日上午,实践团针对留守老人群体开展赡养权益专项法律服务。成员走进老年群众家中,将《老年人权益保障法》相关条款转化为家常话语,逐句解读赡养协议文本,以手写大字标注关键信息,精准规避方言谐音可能引发的理解歧义。团队成员静心聆听老人们讲述峥嵘岁月,与他们相谈甚欢,一来一往间,岁月沉淀的记忆与青春勃发的力量碰撞出奇妙火花。

当日下午,为提升老年人防骗能力,团队设计情景演练:成员们模拟保健品推销员,使用当地方言进行宣传,引导老人运用普通话练习拒绝话术。通过多轮演练与“防骗达人”评选,15位参与老人的防骗意识显著提升,实现从“法律盲区”到“主动防范”的转变。“爱”在游戏里发芽,在故事里生长。

图7:实践团队指导老人朗读赡养协议

图8:实践团队进行保健品诈骗演练

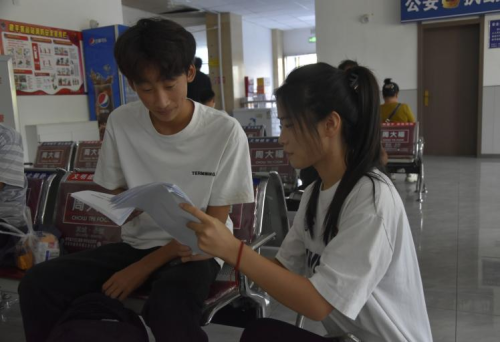

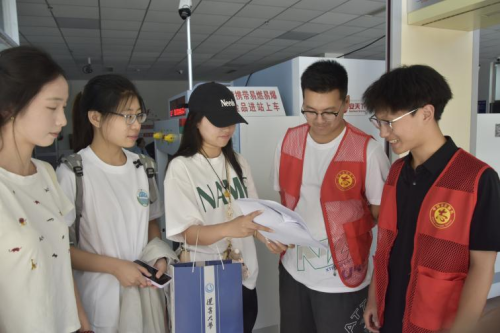

8月5日,实践团在客运站候车厅设立流动维权站点,聚焦务工人员急难愁盼的维权需求,以《劳动合同法》为依据,结合“欠薪维权”典型案例拆解维权全流程。团队组织务工人员模拟拨打12348法律服务热线的场景,引导他们规范普通话沟通话术,最终助力30余名务工群众掌握了基础维权技能。

图9:实践团队模拟维权

图10:实践团队成员进行普法讲解

图11:实践团队在建平县客运站的合影

三、融合文化传承:法治建设赋能非遗保护

8月4日,团队在建平县实验中学开展以非遗文化知识产权保护为主题的模拟法庭活动,引导学生以角色扮演形式沉浸式参与庭审流程。在志愿者的专业指导下,学生用普通话规范宣读法律文书,聚焦“原告陈述”“被告答辩”等关键环节强化法律术语表达训练。活动后,团队同步解读庭审涉及的法律条款,让法治教育与语言训练在实践中实现双重渗透。

图12:实践团队在建平县实验中学开展模拟法庭

当日下午,实践团走访高跷非遗传承人,系统记录“鹞子翻身”等技艺的方言术语,构建方言与普通话双语对照档案。针对传承人提出的版权保护、场地使用等实际诉求,团队结合《非物质文化遗产法》提供定制化法律建议,助力化解传承路上的现实梗阻,推动法治精神与乡土文化在互动深度融合。

图13: 非遗传承人向实践团队展示高跷

图14:团队成员采访高跷非遗传承人

四、实践总结与展望

8月5日下午,实践成果总结分享会在建平县北二十家子镇政府会议室举行。北二十家子镇党委书记郭立志对本次活动表示高度认可和赞许,郭立志书记充分肯定活动成效,强调“语言是法治传播的桥梁,实践是法治落地的根基,文化是法治生长的土壤”,并寄语团队持续秉持“顶天立地”理念——向上对接国家法治建设要求,向下扎根基层治理现实需求。团队负责人徐月莹代表实践团表示,“法律人既要精通条文,更要学会把法律术语翻译成百姓听得懂的话。今后,团队将努力让法治阳光穿透语言壁垒,照亮基层治理的最后一公里。”

图15:徐月莹同学分享心得体会

山水一程,如根深种,如浪翻涌。短短四天的实践里,团队让法律条文与乡土生活完成了一场深度对话。借助推广普通话普法、流动维权课堂、模拟法庭等创新形式,实践团把《老年人权益保障法》《非物质文化遗产法》等条文,转化成了百姓“听得懂、用得上”的生活指南,真正做到了以语言为桥、以法治为纲。

本次活动的圆满完成,既离不开北二十家子镇政府的全方位支持;也离不开辽宁大学法学院为本次实践提供的理论支撑与实践平台。未来,实践团将继续深入贯彻辽宁大学法学院的“三全育人”战略,把在北二十家子镇收获的乡土智慧转化为更多基层法治服务方案,让“语润法治”工程走向更广阔的田野,让青年学子的青春足迹在法治中国建设的征程中留下更深的印记!