在河南省焦作市烟草公司城区分公司,有这样一位平凡的客户经理,他身着工装穿梭于大街小巷,用心服务每一户商户。转身之际,他又化身为困难学子求学路和孤寡老人爱心帮扶的“摆渡人”,默默为孩子们撑起一片求知的天空,为老人筑起一隅温暖的港湾。

他叫白卫民,是一位有着35年党龄的老党员,他用布满老茧的双手托举希望,用数十年如一日的坚持与奉献,书写着人世间最温暖的篇章。

1991年,卸下戎装的白卫民转业到焦作烟草,成为一名客户经理。从军营到地方,身份变了,但作风从未褪色。在同事眼中,他的笔记本密密麻麻记着辖区客户的经营数据、库存情况,甚至哪家商户有老人需要关照、哪家孩子即将迎战高考,都标注得清清楚楚,仿佛是一本“客户生活百科”。

“老白走访客户有个特点,别人按路线走,他是按需求走。”在同事王建的回忆里,藏着许多动人的细节。去年夏天的一次暴雨过后,白卫民第一时间冒雨冲向低洼地段的商户门店,卷起裤腿帮着转移货物、清理积水,直到深夜才披着湿透的衣服回家,背影里满是疲惫,却透着一股“放心不下”的执拗。

三十年如一日,他负责的片区客户满意度始终名列前茅。面对夸赞,他总说:“咱是党员,干好工作是本分。”这份“本分”里,藏着对职业的敬畏,更藏着对群众的深情。

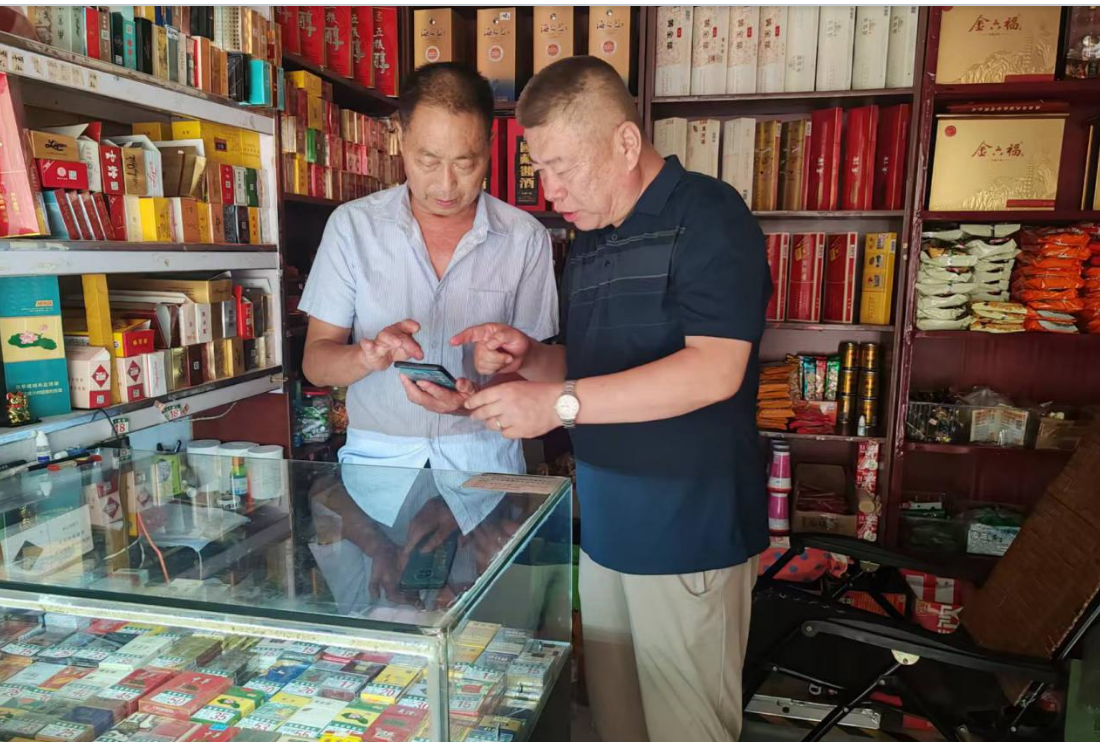

走访客户时遇到老人不会用手机订烟,他就蹲在柜台前“手把手”教,一遍不行就两遍;看到困难商户资金周转不开,他主动联系银行协调“烟商贷”,跑前跑后帮着准备材料;商户店里的灯泡坏了、货架松了,他顺手就帮忙修好。

“客户的事再小也是大事。”这是他经常挂在嘴边的话,成了他践行初心最生动的注脚。

2018年的一次志愿服务,成了白卫民人生的重要转折点。那天,他跟随焦作爱心联盟走进太行山深处的困难家庭,低矮的土坯房里,斑驳的墙壁上贴满了鲜红的奖状,在昏暗的光线下格外醒目。

“这些孩子大多是留守儿童,父母常年在外打工,都是跟着爷爷奶奶生活,却个个品学兼优。”白卫民至今记得,一个叫小雨的女孩攥着衣角,怯生生地问:“叔叔,我还能继续读书吗?”

这句话像重锤敲在他心上,让他彻夜难眠。从大山里回来,一个念头在他心中愈发坚定:“绝不能让这些孩子因经济困难断了求学路。”他当即确定了两名资助对象,承诺每年拿出4800元作为助学金。

这份决定背后,是不为人知的艰难。2002年,父母相继离世,家里的重担全压在他肩上,既要赡养年迈的外婆,还要照料残疾的弟弟,妻子工作收入也不高,一家人的日子过得紧紧巴巴。

就是这样一位从“牙缝”里省钱的人,对那些需要帮助的孩子们却格外“大方”。每年开学前,助学金准时到账,从不让孩子为学费犯愁;寒暑假里,他总会提着文具、米面油上门探望,陪孩子们聊聊学习、说说家常,像亲人一样拉近距离。

受助学生小伟在作文里写道:“白叔叔的无私资助像春雨一样,不声不响,却让希望发了芽。”

在焦作爱心联盟的志愿者档案里,白卫民的服务记录格外醒目。多年来,他的身影始终活跃在志愿服务一线,九九重阳佳节,他准时出现在养老院,陪老人唠嗑、剪指甲,送去儿女般的关怀。节假日里,当别人忙着走亲访友时,他却提着慰问品,脚步不停地穿梭在社区困难群众家中,用点滴行动积攒着温暖的力量。

从军营到地方,从本职岗位到志愿服务,他用行动诠释着“党员”二字的分量。当被问及未来的打算,他翻开助学日记,指着新添的助学儿童的名字,笑着说:“这条路,我会一直走下去。”

没有惊天动地的壮举,却有水滴石穿的坚守。白卫民用三十年如一日的奉献,诠释着“为人民服务”的深刻内涵。这份坚守,或许正是共产党人初心最生动的注脚——它不在豪言壮语里,而在日复一日的践行中,在群众赞许的目光里,在那些被温暖过的生命里,静静绽放,生生不息。(苏洁)