(通讯员刘永鸿 常昌健刘格)7月11日,在湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇桂花完全小学,一位“断指”教师段太明正在为该校暑期乡村少年宫的孩子们上思政课。

11日一大早,笔者来到,这位“断指”老师已开始给孩子们上着精彩的思政课,隔着窗户望去,只见他健硕的身体,满脸流淌着汗水,津津有味的为孩子们讲课。课堂上,这位历经坎坷的乡村教师未提半句苦难,口中满是“幸福”二字,眼角滑落的泪水,他笑着说是“甜的”。从被学校拒之门外的残疾少年,到坚守讲台32年的“中国好人”,他用“良心、耐心、爱心、恒心、信心、责任心”,在大山深处书写了一段动人的教育篇章。

9个月大时,一场意外让段太明的左手永远失去了完整的手指。这份残缺,成了他求学路上难以逾越的障碍——高中、师范的校门都因他的残疾而关闭。“那时候觉得,这辈子可能与书本无缘了。”段太明回忆道。命运的转机出现在1980年,村里办学缺老师,他抱着试一试的心态参加选聘考试,竟以全乡第一名的成绩被破格录用为代课教师。“能站上讲台,比考上任何学校都高兴。”这份来之不易的机会,让他如获至宝。

为弥补学历短板,他开启了“疯狂学习”模式:4年自学完高中课程,1987年考取小学教师专业合格证后,又报名中师函授。三年半学习期间,他把全部工资投入学业,为省钱每天只吃两顿饭,每顿仅吃半份。1992年,原桂花乡领导为他奔走争取,终于圆了师范梦。接到录取通知那天,这个从不叫苦的硬汉哭了:“领导说‘你对得起教育,我们该对得起你’,这句话我记了一辈子。”此后,他又通过民转公考试成为公办教师,再攻小教大专函授。

初当代课教师时,段太明面对的是最棘手的毕业班。1987年秋季,他首次接手六年级语文,有家长因他“残疾”且缺乏经验,执意要将孩子转去校长班上。“别人不信,我自己得信自己。”他暗下决心,每天清晨第一个到校,晚上最后一个离开,把后进生拉到宿舍补课。没有教具,就用小木棒子教算术;学生作文写不好,他逐字逐句修改,常常忙到深夜。那年小学毕业考试,他带的班级一举拿下全乡第一。得知成绩的那一刻,段太明靠在教室门框上,任凭泪水滑落——这是他用无数个不眠之夜换来的认可。从此,他连续24年坚守毕业班讲台,教学成绩年年稳居全镇第一,成了家长口中“把孩子交给他,我们一百个放心”的好老师。

在学生眼里,段太明的口袋里总有“魔法”:掉在地上的铅笔头,他弯腰捡起削尖了再分给大家;作业本散了页,他用残疾的手笨拙地钉好;谁买不起本子,他默默从自己备课本上撕下纸张装订成册。六年级学生程燕家贫,奶奶拎着10公斤米来抵120元学费,段太明当即让老人把米带回,自己垫付了费用。那时他正因参加学历培训囊中羞涩,全家人过年都没添过一件新衣服。腊月三十,程燕父亲揣着两张皱巴巴的50元钱上门,说“没钱让孩子辍学”,段太明急忙拦住:“一张抵旧账,一张算预交,孩子必须上学!”看着家长欲下跪感谢的身影,他的眼泪又一次忍不住落下——这是被最质朴的信任打动的泪。32年间,他垫付的学杂费早已记不清数目,只记得“不能让一个孩子掉队”。有家长送鸡蛋、送蔬菜表达感谢,他总是婉拒:“把孩子教好,就是对我最好的报答。”

同事常老师评价他说:“段老师对工作的认真负责,我们都看在眼里。每天他来得最早,走得最晚,课间休息时间也经常能看到他给学生辅导功课。他的课生动有趣,学生们都爱听。有一次学校组织公开课,他为了把课讲得更精彩,提前好几天就开始准备,查阅大量资料,还向我们请教教学方法。他这种对教育事业的执着和坚守,一直激励着我们。”

段太明的妻子说起丈夫,眼中满是心疼与理解:“这么多年,他一门心思扑在教学上,家里的事顾不上多少,我知道他心里有亏欠。孩子生病他没办法陪在身边,家里的重活累活也都是我干。但他做的是好事,是为了山里的孩子们,我支持他。有时候看到他深夜还在批改作业,累得直揉太阳穴,我就给他泡杯热茶,让他歇一歇。”

2019年6月,谭家湾镇遭遇山洪,段太明不顾个人安危,用独臂一次次将学生抱到安全地带。汹涌洪水中,他歪斜却坚定的身影,成了孩子们眼中最可靠的港湾。他因此获评“中国好人”、十堰市道德模范。这位“断指教师”的故事里,没有惊天动地的壮举,只有日复一日的平凡坚守。三滴热泪映照着他对教育的赤诚,六颗真心滋养着大山里的桃李芬芳。在段太明看来,能站在讲台上,能被学生需要,便是人生最大的幸福。

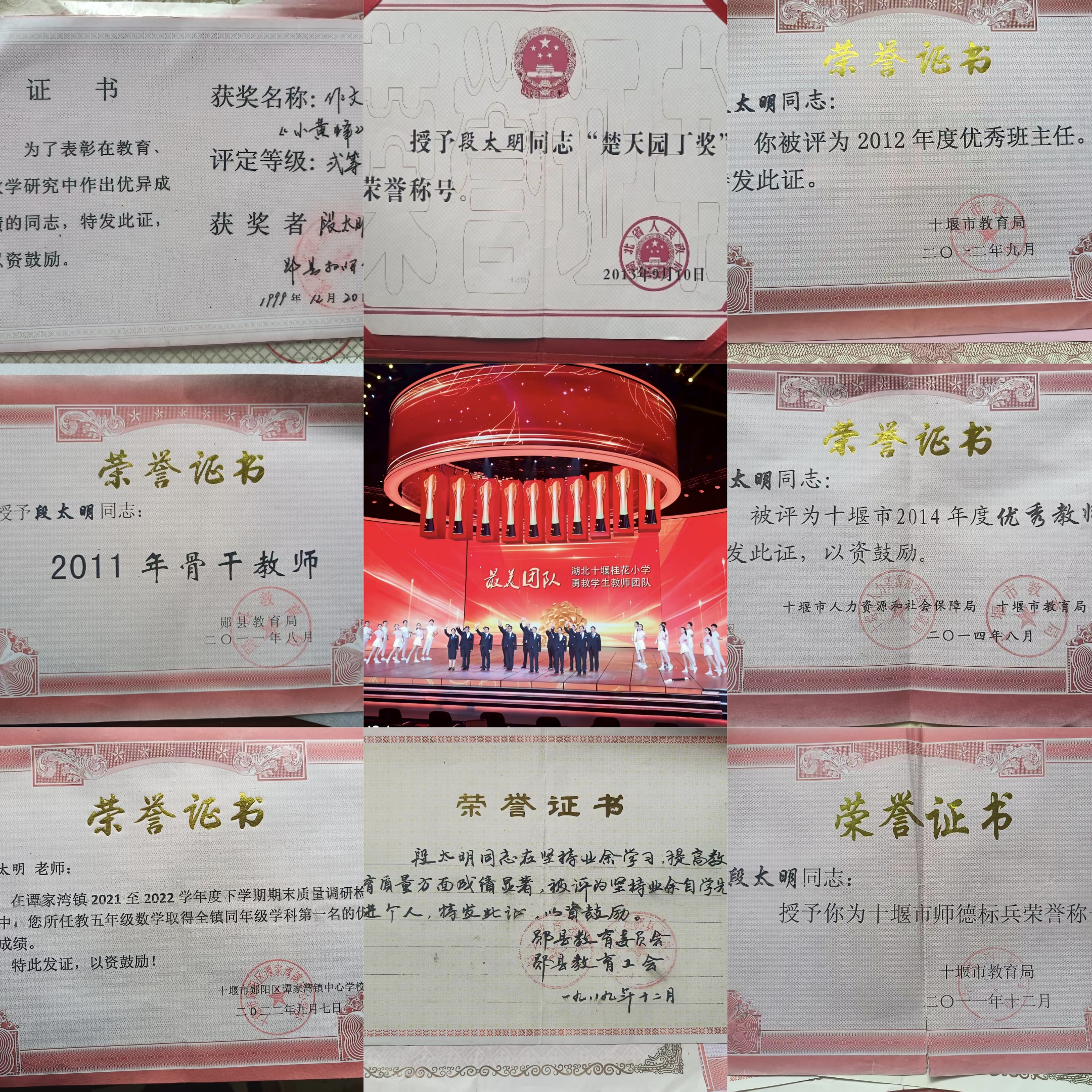

从“断指少年”到“师德标兵”,段太明用残缺的手掌在深山讲台撑起一片晴空,以独臂为深山孩子托举起跃出大山的希望。他的故事,是“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有好老师”标准最生动的注脚——那份“家长把孩子交给咱,得对得起这份信任”的质朴承诺,早已化作他32年如一日的行动指南,在垫付学杂费的皱巴巴钞票里,在深夜宿舍用玉米棒子辅导学生的身影中,在山洪里抱着孩子转移的坚定步伐间,熠熠生辉。

武汉文理学院“文韵传承”志愿队的志愿者们在这堂课中明白了,所谓“师德”,不过是把别人眼中的“不可能”,活成了“我能行”;把旁人觉得“不值得”,做成了“必须做”。武汉文理学院“文韵传承”志愿服务队将继续传承段老师的工匠精神,但传承从不是喊口号,而是把他做过的事,一件件接过来继续做。就像他说的,“把孩子教好是本分”,我们现在能做的,就是把这份本分落到实处——清晨提前到校擦好黑板,傍晚多留半小时帮后进生补课,把省下的实践经费换成作业本分给需要的孩子。这些事很小,却让我们实实在在摸到了“工匠精神”的温度。一位队员在实践日记中写道:“段老师的故事像一粒种子,落在心里就发了芽。从前总觉得“坚守”是很宏大的词,今天才明白,它就藏在他每天最早到校的脚步声里,在他为学生补作业的灯光里,在他把米还给老人时那句“孩子得上学”里。”