当橄榄绿的记忆在岁月中沉淀,有一种忠诚始终在血脉里流淌。有这样一群人,正用沾满污泥的双手,在城市最基层的“战场”上践行着军人的誓言。济南市城肥清运服务中心清疏四队,这支承担着天桥区2883座老旧小区楼房和公办中小学幼儿园、部分企事业单位清疏任务的队伍里,39名在职职工中35名是退伍军人。他们中,有曾戍守边疆的特种兵,有部队炊事班的“掌勺人”,服役16年以上的“老兵”就有23人。脱下橄榄绿,换上“城肥蓝”,他们把军营里的忠诚、担当、奉献,深深镌刻在清运一线的每寸土地上。而“传承红色血脉,赓续扁担记忆,保持军人本色”这句队里的口号,更是他们日常工作的生动写照。

军魂融日常:细节里藏着永不褪色的军人印记

在清疏四队,军人的本色从不是挂在嘴边的口号,而是藏在日复一日的工作细节里。

吕修军、边春雷等不少老兵的工具包里,总少不了一双部队配发的胶鞋。鞋面早已磨得发亮,鞋边沾着洗不净的泥点,却是他们疏通管道时的“标配”。“穿惯了,跟脚、耐磨,比啥鞋都实用。”边春雷朴实地说。居民们见得多了,常笑着搭话:“师傅,你这胶鞋看着就有股子军人味儿,以前当过兵吧?”每当这时,老兵们总会挺直腰板答一句:“嗯,当过!”简单的对话里,是军旅生涯刻下的深深烙印。

队里的称呼也带着浓浓的军营味儿。“边班长,3号楼管道堵了!”“聂班长,这车该保养了!”一声“班长”,喊的是当年部队里的职务,回应的却是刻在骨子里的责任。不管手头在忙什么,只要“班长”的招呼声响起,大家立刻放下手里的活,快步聚拢、分工行动,那股“闻令而动”的默契,仿佛从未离开过军营。就像四队书记王玉英说的:“军装脱了,可‘班长’这两个字,就是我们的‘集结号’,一声令下,必须冲锋在前。”

军魂映初心:为人民服务的宗旨里,始终装着居民

从“橄榄绿”到“城肥蓝”,身份变了,但“为人民服务”的初心从未改,这份初心里,始终装着居民的急难愁盼。

全国五一劳动奖章获得者吕修军,曾是部队炊事班的“掌勺人”。刚转业时,放下“炒勺”拿起“粪勺”,他一度陷入迷茫:“在部队保障战友吃饭,那是光荣;现在天天跟污泥打交道,这活儿能有啥价值?”直到一次在老旧小区清淤,他趴在狭窄的井口,一勺勺往外舀淤泥,身后传来一位老大娘的声音:“小伙子,多亏你啊,家里厨房再不堵了,能踏踏实实做饭了!”那一刻,吕修军突然明白了:“部队里保障的是战友的温饱,现在保障的是居民的安居,都是为老百姓办事,岗位不同,可‘为人民服务’的分量一样重。”

“把居民放在心里”也成了清疏四队队员们的行动自觉。去年7月暴雨前,李君车组像往常一样巡查辖区,走到北园大街344号院时,心里犯了嘀咕——这个小区产权单位破产,管道老化严重,往年一遇暴雨就污水倒灌,居民怨声载道。“不能等雨来了再动手,得提前给居民把‘隐患’清了!”车组没多犹豫,立刻扛着工具开工。暴雨淅淅沥沥下起来,他们在雨里挖淤泥、通管道,从上午忙到晚上,手上磨出血泡也顾不上擦。当暴雨如期而至,居民们站在窗前惊喜地发现“楼下一点水都没存”,纷纷在业主群里说:“城肥的师傅们太给力了,这才是真为咱老百姓着想!”

在清疏四队的老兵们看来,“为人民服务”从不是抽象的口号,而是具体的行动:是看到居民因管道堵塞发愁时,多弯一次腰的主动;是预判到天气可能影响居民生活时,多跑一趟路的自觉;是无论活儿多脏多累,只要能让居民踏实生活,就心甘情愿的坚守。

军魂铸作风:“三心”之间见真章,军营技艺与城肥匠心的双向奔赴

军人作风里的“精益求精”,在清疏四队化作了融入骨血的“耐心、巧心、细心”。而军营里锤炼的硬本领,更成了他们打磨“三心”的底气。

耐心,是军人“为民情怀”的自然流露。一次在老旧小区作业,有居民因担心楼道弄脏而不解,朱树华停下手里的活,指着堵塞的管道耐心解释:“大爷您看,这些淤泥不清,天热了味儿更大,还会反到家里。我们清完一定冲洗干净,您放心!”真诚的话语化解了疑虑,也让“为人民服务”的初心更贴近民心。

细心,是“每日复盘”军营传统的延续。队长刘甲有一本《队长手记》,详细记录着每日出车、产量、设备状况,是调度工作的“活字典”;闫召、王亚军等车组长的《工作日志》里,既有“3号楼张大爷家管道堵点特性”的细致观察,也有“三菱锥使用角度优化”的技术总结。大家在日志中找规律、改方法,让服务越来越精准。

巧心,是军营“攻坚智慧”的落地生根。吕修军劳模创新工作室总结的“吕修军工作法”,提炼出好用实用的居民服务手册;闫召发明的“三菱锥”,能灵活应对管道弯道卡堵;李君设计的“巧力架”“便民桥”,让清疏作业更省力更便民。这些带着“泥土味”的创新,全是从实践中磨出的智慧。

曾是飞机机械师的邢建军,把部队里的机械原理和排查经验用到了清疏一线。去年冬天,作业时车辆的罐体与吸粪车连接部件突然卡滞,若不及时修复,低温可能导致管道污水结冰。邢建军和刘哲爬上车顶,零下十几度的严寒中,光着双手拆装冰冷的金属部件,凭借在部队练就的敏锐判断力,半小时便排除故障。通红发紫的双手冻得几乎失去知觉,他却笑着说:“好了,继续干!”这种把军营技艺融入岗位、不怕艰难困苦的精神,正是“三心”背后的硬核支撑。

军魂破硬骨:攻坚一线的军人担当

清疏工作每天都要面对“硬骨头”,而老兵们总把最棘手的任务留给自己,用军人的韧劲啃下一个个难题。

去年冬天,胜利庄一处老旧楼房的管道疏通任务,成了对他们的硬核考验。这处楼房年代久远,地下管道被淤积的渣子堵得严严实实,硬得像块铁板;所有检查井都被沉重的大石板覆盖,有些甚至被土层掩埋在地面之下,连位置都得靠经验和工具一点点摸索。更麻烦的是,这里没有化粪池,而是“单井串联”结构,每个井里都塞满黑臭淤泥,机器根本伸不进、转不动,疏通工作刚一开始就卡了壳。

“机器不行,就靠人上!”清疏四队20多名队员没有退缩。他们顶着寒风分组行动:一组拿着撬棍定位井体,一组挥起镐头凿坚硬的石板,一组扛着铁锨挖冻得结实的土层。石板坚硬,镐头下去只留一个白印,大家就轮流上阵,用肩膀顶着镐把使劲凿;土层冻得结块,就先泼热水化冻,再一锨一锨往外刨。有的井挖下去近两米,队员们弓着身子往井底探,再一掀一掀把淤泥托上来。黑臭的泥浆溅满工装,冰冷的泥水顺着袖口灌进衣服,没人喊一声累;寒风刮得脸生疼,手上磨出了血泡,换个人继续干。

居民们扒着窗户看,一开始都难以置信:“这能行吗?这么深的泥,全靠手挖?”可看着队员们从早到晚连轴转,硬是把一个个被掩埋的井体挖开,把里面的淤泥清理干净,大家渐渐沉默了。当最后一段管道彻底畅通,污水顺利排走时,居民们纷纷下楼,拉着队员们冻得通红的手连声道谢:“真是没想到啊!你们这股不怕难的劲儿,太让人感动了!”

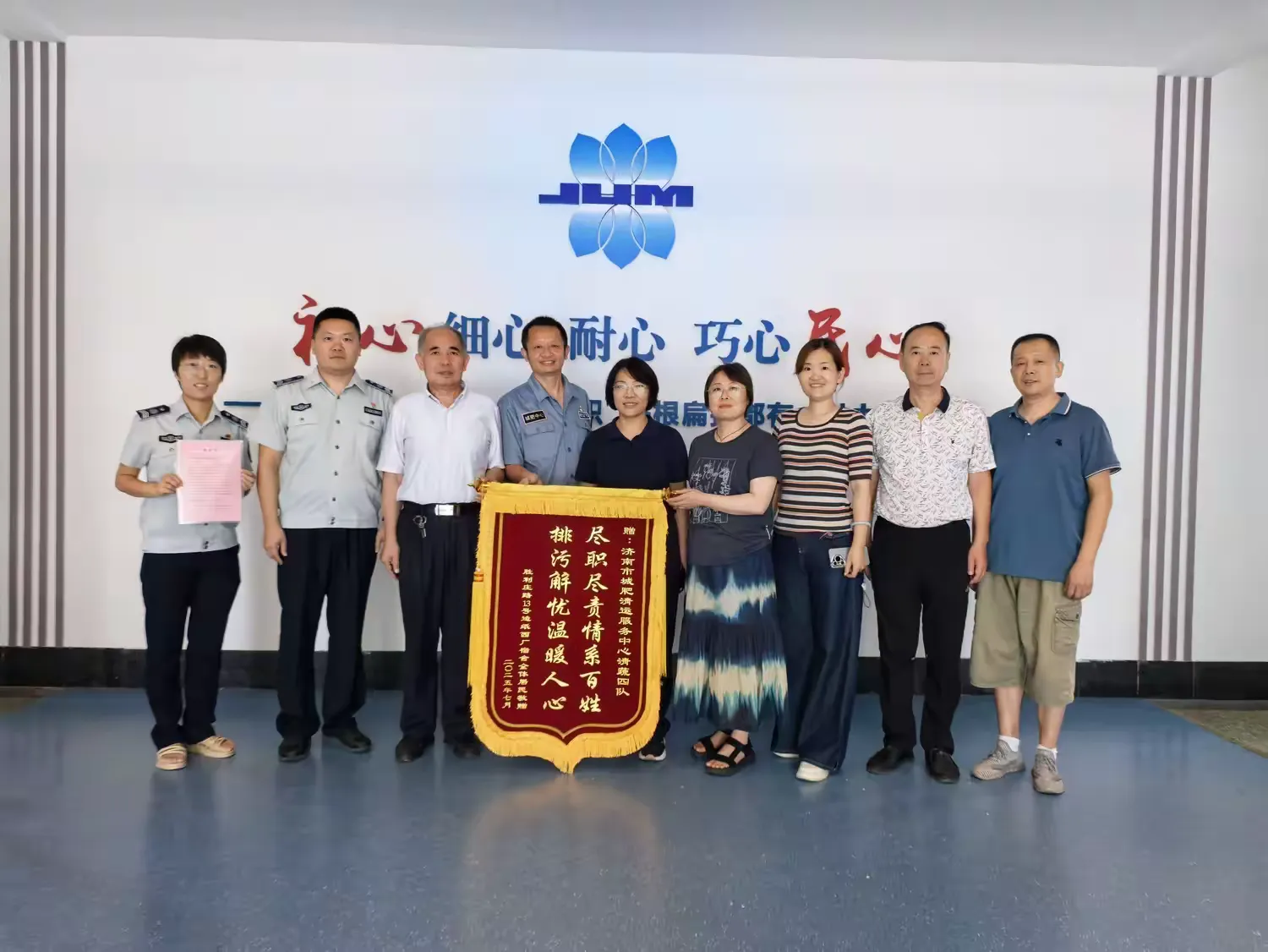

军魂换民心:居民心中最可爱的人

“舍得一人脏,换来万家净”,这句写在队里墙上的话,是老兵们用行动践行的承诺。而居民的一张张笑脸、一句句叮嘱,甚至一句朴实的认可,都是对他们最高的褒奖,更成了军魂与民心之间最暖的连接。

暴雨后处理矿院路10号院污水倒灌时,王亚军和战友们顶着35℃高温垒“防汛堤坝”,汗水混着污泥流进眼睛,一位阿姨默默递来矿泉水:“你们这么拼命,咱心里暖啊!”;吕修军在影山花园西区清淤后,一位老大爷辗转六七家快餐店找到他们,只为当面说声“谢谢”;胜利庄社区书记看着队员们一次次解决“老大难”问题,握着他们的手感慨道:“你们真是社区最可爱的人!”

这些温暖的瞬间,成了老兵们坚守的动力。如今,吕修军带出的年轻队员个个能吃苦,李君和战友们的提前巡查、应急抢修成了居民的“定心丸”……他们用军人的底色,把“清疏”这件苦差事,干成了连接民心的“暖心活”。

八一建军节来临之际,清疏四队的老兵们又扛着工具出发了。无论是烈日下的汗流浃背,还是暴雨中的冲锋在前,他们的背影里,始终透着军人的挺拔与坚定。正如老兵们所说:“军装脱了,军魂还在;岗位变了,忠诚不改。在清运一线,还有许多支像我们一样的队伍,都在续写‘为人民服务’的答卷。”

这答卷上,没有豪言壮语,只有沾满污泥的双手、浸透汗水的工装,和老百姓发自心底的那句——“有你们在,我们踏实!”