在湖南省衡东县荣桓镇,青石板路蜿蜒通向一座朴素的宅院。八十年前,从这里走出的农家子弟罗荣桓,肩负民族存亡的重任,在山东抗日根据地的烽火硝烟中,运筹帷幄,率领军民与日寇展开了一场艰苦卓绝、气壮山河的伟大斗争。今年是中国人民抗日战争胜利80周年,让我们走进元帅故里,追寻那段用鲜血与智慧铸就的抗战史诗,感悟“桓桓于征”精神在民族危亡时刻的磅礴力量。

农家学子,革命军人

(荣桓镇春景)

1902年11月26日,罗荣桓出生于湖南省衡山县寒水乡南湾村(今属衡东县荣桓镇南湾村)。原名罗慎镇,八岁入私塾时,先生见他聪慧沉稳、气宇不凡,取《诗经》“桓桓于征”(意为威武出征)的“桓”字,为他改名“荣桓”——这个名字,似乎预示了他戎马倥偬的一生。

1937年,全面抗战爆发。翌年,罗荣桓奉命率八路军115师主力一部挺进山东。这位戴着圆框眼镜、气质儒雅的将领,以其卓越的军事指挥和政治工作才能,迅速成为山东抗日战场的中流砥柱。

面对日寇频繁残酷的“扫荡”和“铁壁合围”,罗荣桓创造性地提出了著名的“翻边战术”。其核心精髓是:当敌人向我根据地中心区“扫荡”推进时,我主力部队不与其正面硬拼,而是像“翻衣服”一样,果断地“翻”到敌人后方薄弱处,直捣其老巢,攻击其交通线,拔除其据点。1941年冬,日军调集5万重兵,对沂蒙山区发动空前规模的“铁壁合围”大“扫荡”。罗荣桓指挥若定,运用“翻边战术”,主力部队灵活跳出包围圈,猛攻敌后方据点,不仅粉碎了敌人的“扫荡”,还趁势收复了20多个村镇,令日寇顾此失彼,损失惨重。这一战术成为山东八路军反“扫荡”的制胜法宝。

在抗战过程中,罗荣桓深刻认识到人民战争的伟力。他大力倡导并实践“分散性、地方性、群众性游击战”(简称“三性”游击战)。将主力部队部分化整为零,组成精干的武装工作队,深入敌后,发动群众,建立隐蔽政权,开展袭扰战。同时,他广泛发动群众,带领根据地军民挖通了纵横交错的“抗日沟”(交通壕),使日军的汽车、坦克等机械化装备寸步难行,极大地限制了其机动性。到1943年,山东抗日根据地的民兵队伍已发展至27万之众,配合主力作战,形成了陷敌于灭顶之灾的人民战争汪洋大海。

在罗荣桓的卓越领导下,山东抗日根据地从无到有,由弱变强,成为华北敌后坚持最久、面积最大、人口最多的重要战略基地之一,牵制和消灭了大量日伪军,为全国抗战的最终胜利作出了不可磨灭的贡献。

清廉如水,家国情深

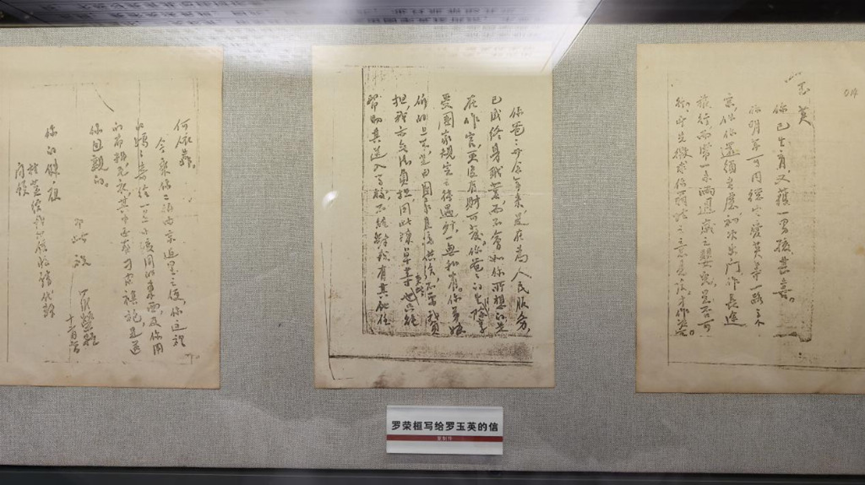

(罗荣桓写给女儿的家书)

新中国成立后,罗荣桓元帅身居高位,担任多项要职,为国家建设呕心沥血。然而,他始终保持着革命者的本色,以“普通劳动者”自居,严于律己,清正廉洁。

一份家书,映照初心。当女儿流露出“来北京享福”的想法时,他回信谆谆教诲:“……你爸爸的生活,除享受国家规定之待遇外,一无私有……陈卓等来此,也只能帮助其送入学校,不能对我有其他任何依靠。”字里行间,是一位开国元勋的坦荡无私与对后辈的严格要求。

弥留之际,他仍心念家国与清廉,嘱咐家人:“我死以后,分给我的房子不要再住了,搬到一般的房子去。我没有遗产留给你们,就留给你们一句话:坚信共产主义这一伟大真理,永远干革命。”这最后的嘱托,是他留给后人最宝贵的精神财富。

1963年罗荣桓元帅逝世,山河同悲。毛泽东主席在《吊罗荣桓同志》一诗中痛挽:“君今不幸离人世,国有疑难可问谁?”这是对一位为党和人民奉献一生、无限忠诚的战友和元帅的最高评价。

故园情深,精神永驻

走进荣桓镇南湾村,青石板路蜿蜒,将人们引向飞檐翘角的罗荣桓故居。这座始建于1914年的宅院(原为族祠),是少年罗荣桓生活的地方,也是他后来回乡开办农民夜校、组织农民协会的重要场所。

故居内,储柜、架子床、抽屉桌……一件件朴素的旧物,带着历史的温度,无声诉说着元帅曾经的生活。它们历经岁月洗礼,依然完好,让人真切感受到罗荣桓元帅的质朴、坚毅,以及对革命事业的无限忠诚和对人民的深沉热爱。这里承载着厚重的历史记忆,系统展示着元帅光辉的一生,已成为人们缅怀英雄、追寻红色足迹、传承革命精神的重要场所。

“我们家小店就紧挨着元帅的故居,从小也是听着元帅的故事长大。我很喜欢我的家乡,所以我这一辈子都扎根在了这里。”故居附近的特色旅游终端店主刘青芽阿姨,话语中满是对家乡和元帅的自豪。她与衡东县烟草专卖局(分公司)合作,将小店打造成集文化与旅游于一体的平台。

在这里,刘阿姨开设了“同航小课堂”:陈列着与衡东剪纸协会合作设计的罗荣桓元帅主题文创纪念品;设置了展现“衡东印章之乡”魅力的打卡区;定期邀请非遗传承人开设剪纸、印章、诗词等课程;设立了由衡东县局(分公司)捐赠书籍的“同航红色阅读区”,成为学生研学和游客汲取精神养分的驿站。刘阿姨还紧跟时代,在抖音平台拥有众多粉丝,积极进行直播助农,活跃在文旅融合的第一线,用热情感染着每一位来访者。

(同航红色阅读区)

青山不老,岁月长青。荣桓镇的人民,始终以罗荣桓元帅为荣。他的名字,不仅刻在故土的山水间,更深深烙印在家乡人民的心中。“桓桓于征”的精神,在这片红色的土地上代代相传,与淳朴的乡风民情交融,熠熠生辉。人们从元帅的故事中不断汲取力量,建设家园,奋斗不息,让这份荣光永远照耀着衡东大地。(通讯员:李木、高靖雅)