“上海地铁可否提高‘车厢内禁止手机外放’的播报频率啊?”“地铁外放短视频到底有没有人管”……最近,社交平台有关“上海地铁电子设备外放”的讨论热度有些高。

社交平台上,很多网友希望能制止“电子设备外放”行为(网络截屏)。

绝大多数网友都认为,地铁车厢属于公共空间,乘客使用电子设备时,不应该外放声音。而且,《上海市轨道交通乘客守则》(以下简称《乘客守则》)明确规定,凡进站、乘车的,禁止大声喧哗、吵闹,使用电子设备时外放声音。

可现实是,《乘客守则》主要靠乘客自觉遵守,车厢里时不时有乘客用手机等电子设备看视频、听音乐时放出很响的声音,或者大声打电话甚至直播。而且地铁车厢里有关“禁止电子设备外放”的提醒较少,导致部分乘客即便有心提醒,常常陷入“无凭无据”的尴尬。

“以前经常能听到车厢广播‘使用电子设备时禁止外放声音’的语音提醒,现在很难听到。我每次提醒他人不要外放声音前,都要进行‘心理建设’,因为有的乘客会反问‘谁说不能外放’。”上班族小施每天都要搭乘地铁1号线,经常在车厢里遇到外放声音很响的乘客,“有时实在太响了,好像在我耳朵边‘炸雷’,实在忍不住提醒,却被要求提供‘依据’,可四顾车厢,没有‘依据’。”

乘客茜茜遇到过地铁巡视人员劝阻乘客外放电子设备,觉得非常好,“但是,巡视人员走了以后,有的乘客继续开始外放,完全不认为这种做法有问题。”茜茜也试图通过上海地铁的官方微信公众号和上海地铁服务监督热线 021-64370000投诉,“我知道报了线路、运行方向和车厢后,巡视人员之后会上车提醒。但从投诉到上车之间有几站路的‘时间差’,我遇到过巡视人员还没进入车厢,外放短视频的乘客已经下车的情况。”她觉得,在“如何及时劝阻外放行为”上,还得有新方法。

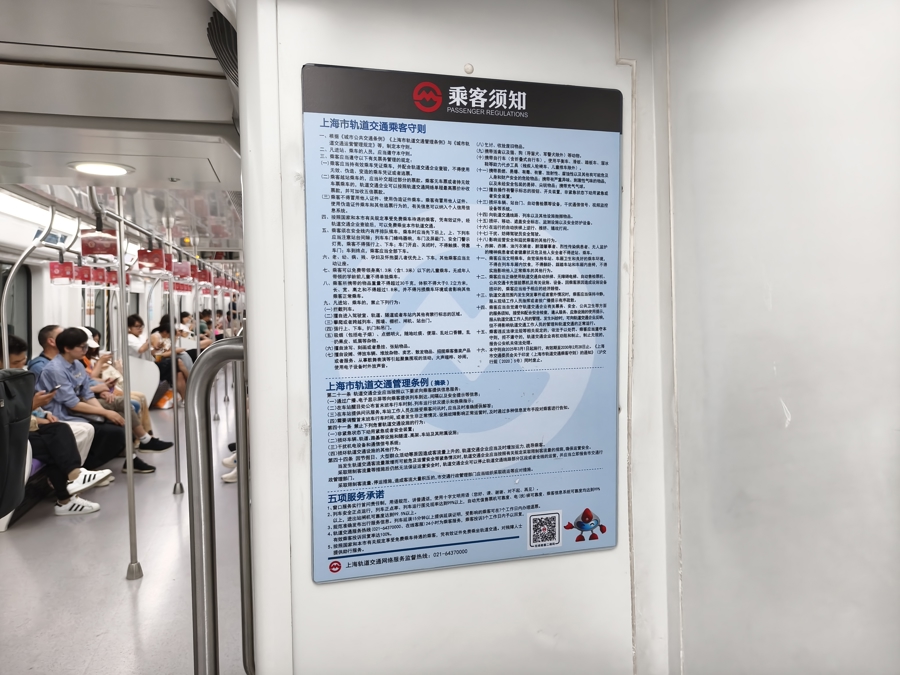

笔者也进行了实地调查,发现目前车厢内“禁止电子设备外放”提醒比较欠缺。例如,笔者乘坐了地铁2号线、7号线、12号线、13号线等,发现每节车厢里只有一张显著标注“禁止电子设备外放”的海报,以及另一张文字很小的《乘客守则》海报。它们张贴在车厢连接处不太起眼的墙上。对车厢中部的乘客而言,完全看不到这两张海报。

每节车厢只有两张宣传海报,且都贴在车厢连接处,车厢中部的乘客看不到,还经常被倚墙而站的乘客遮挡(作者摄)。

早晚高峰的地铁车厢里,只听到外放声音和大声喧哗,完全无法看见“禁止外放”的提示海报(作者摄)。

车厢广播播报“使用电子设备时禁止外放声音”的次数也非常少。以13号线为例,笔者从大渡河路站上车,汉中路站下车,经历了6次完整的站点播报,但只有一次听到“禁止外放”的提醒。

可见,想在车厢里找到显眼的“禁止外放”提醒依据,还真不容易。

鉴于此,笔者建议地铁运营方采纳网友们的建议:在车厢里多张贴一点“禁止外放”的提醒海报,以及提高“禁止外放声音”的语音提醒频率。一方面,有些不了解《乘车守则》的乘客在看到或听到提醒后,或许会主动调低声音。另一方面,当热心乘客想提醒他人时,也不会遭遇“无凭无据”的尴尬。

还有,在提高提醒效率方面,除了支持乘客通过“上海地铁”公众号和热线电话投诉举报外,能否发挥志愿者的作用?比如,地铁运营方可以招募一些经常乘坐地铁的热心乘客作为“文明志愿者”,发放一些带有“文明乘车不外放”等字样的提示徽章等。这些志愿者日常乘车遇到不文明现象时,可以亮出身份,或通过随身携带的提示徽章等,进行劝阻。

此外,部分乘客不遵守《乘客守则》,与认为它的约束力不强也有关系。其实,《乘客守则》中明确规定,“乘客应当遵守本守则,拒不遵守的,轨道交通企业有权劝阻和制止,制止无效的,报告公安机关依法处理”。所以,地铁运营方也可以把对应的法律责任标注在提醒海报上,凸显《乘车守则》的法律效应。