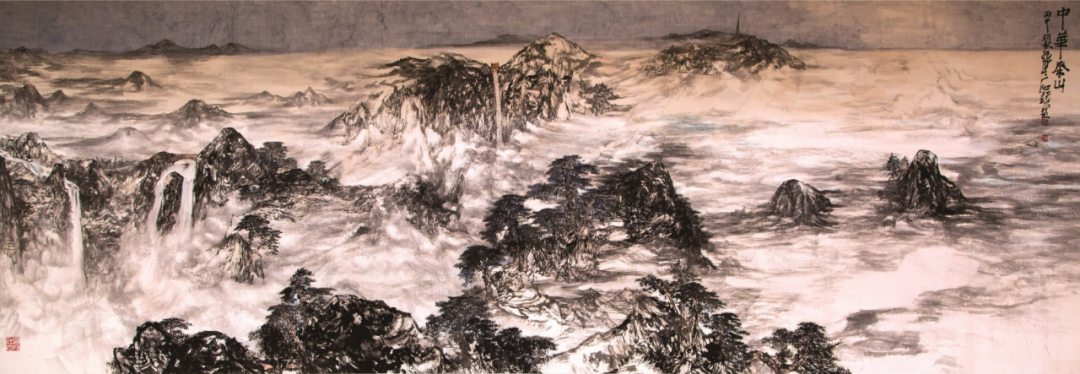

张志民国画作品《中华泰山》。

艺术家简介:

张志民,笔名“张大石头”,1956年2月出生于山东省阳信县,1983年毕业于山东艺术学院,同年留校任教;1985年深造于中国美术学院山水画高研班。现为山东艺术学院名誉院长、山东省美术家协会名誉主席、山东省首批齐鲁文化名家、中国画学会副会长、山东省书画学会副会长、中国国家画院研究员、中国国家画院张志民工作室导师、中国美术家协会理事、中国美术家协会中国画艺委会委员。

说起张志民,他在齐鲁大地,乃至在全国美术界,还有一个更响亮的名字——“张大石头”。这个名字的背后,有一段浪漫的故事。

那是上世纪80年代初,张志民从位于济南市的山东艺术学院毕业后留校任教,给进修班的学生当班主任。“班里的学生都来自社会,年龄都比我大,我们关系处得很好,晚上经常一起喝酒。”张志民回忆说,有一天晚上,他喝完酒跟学生们一起回学校,路过千佛山脚下时,突然被一块石头绊倒。“那晚的月亮很好,皎洁的月光洒在石头上,让我觉得那块石头很美,特别是石头上的花纹,像极了一幅传统水墨画。于是,我便提出要把它带走收藏欣赏。”石头很大,张志民在学生的帮助下,把它运回了宿舍。第二天早上,学生们去张志民宿舍,看到了这块石头,感觉比昨天晚上看到的还要美。大家都觉得这块石头跟张志民有缘,便开玩笑喊他“大石头”。叫着叫着,这个名字就流传开了,于是张志民就有了“张大石头”的笔名。以至于现在,知道“张大石头”的比知道“张志民”的还要多。

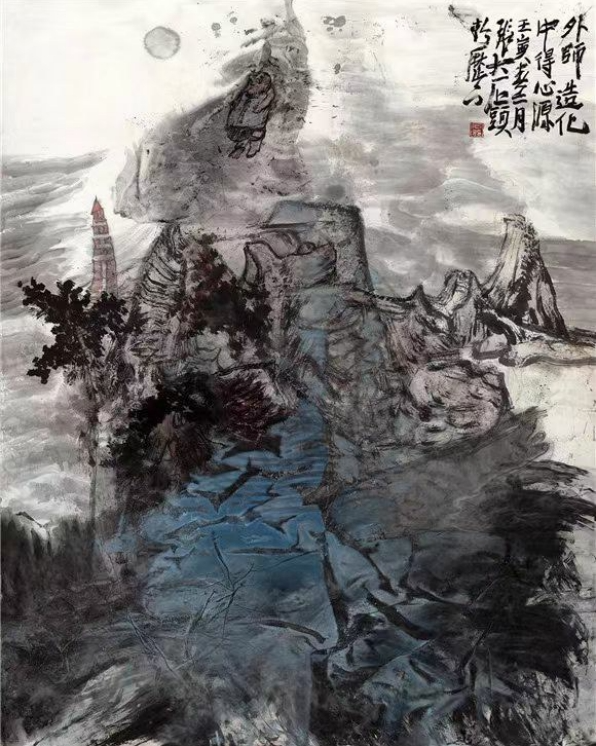

张志民国画作品《外师造化》。

“张大石头”,这个缘自千佛山、伴随张志民一生的笔名,注定了他与济南的不解之缘。作为一名在济南生活了近半个世纪的艺术家,张志民时刻关心着济南的发展。他不遗余力地通过艺术创作来宣传山东、宣传济南。2001年,他为山东大厦创作的《鹊华浴雪图》,至今还作为展现济南历史文化景观的代表作,悬挂在山东会堂的会议室中;他以千佛山为主题创作的国画《历山诗话》,就悬挂在著名的北京京西宾馆显著位置。

作为一名有历史使命感和时代责任感的艺术家,张志民的艺术创作不仅聚焦雄伟高大的泰山,还有支离破碎的“北山”。他不仅要为祖国山河立传,还要为祖国山河呐喊。于是,“北山”,成为他一个重要的艺术符号。

“北山系列”作品淋漓尽致地彰显了张志民的艺术主张——“为山河呐喊”。苍茫的群山、悲哀的石头、垂头丧气的烟岚,无助地静静忍受着挖掘机的戕害……这些画面令人震撼,并带给人对于处理大自然关系的反思。在其中几幅作品的落款中,张志民更是旗帜鲜明地署名“保卫大自然志愿者石头同志”“环保志愿者张大石头”。

如今,“北山”已成为张志民和他的学生们、画友们的精神坐标,有人将他们称作“北山画派”。“实际上我们现在还当不起这个称号,但我们可以把孕育‘北山画派’当作一个努力的目标。”张志民说。

在张志民的众多作品中,有一幅出镜率颇高,其便是悬挂在人民大会堂新闻发布厅的《中华泰山》。这幅800cm×300cm的巨制,将庄重大气的国家殿堂风范与浪漫诗意的中国画写意精神完美融合,是充分体现时代精神和中国文化特色的代表之作。

“山莫大于泰山,史亦莫古于泰山”。在张志民的心目中,泰山是神山,是圣山。“好多专家把泰山比作‘山中之孔子’,孔子是圣人,泰山就是圣山。我觉得这个比喻很贴切。无论是古代帝王封禅泰山的行为,还是由泰山文化生发的各种民间信仰,都饱含着国人对泰山的崇敬。”基于这个认识,在为人民大会堂画泰山之前,张志民就定了一个创作基调:一定要画出泰山的正大气象,整幅画面从气场上就要表现出中华民族所崇尚的浩然正气。

考虑到泰山在中国人心目中的分量,张志民决定从俯视的角度来进行创作。“画家构思的角度应该站得高一点,从类似于航拍的视角去创作,让观者在欣赏这幅画时有一种鸟瞰的体验,就像坐在飞机上往下看,体会到‘荡胸生层云’的感觉。”他说。

版面欣赏

《中国城市报》(2025年07月07日 第 21 版)

作者:汤启卫 孔龙

编辑:越玥、张阿嫱、杜汶昊