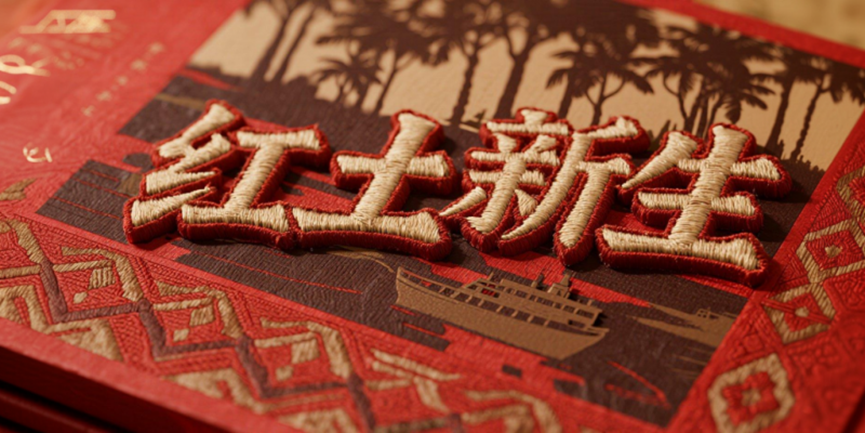

近日,由海南鲸奇惠国际贸易有限公司参与版权运营的小说作品《红土新生》正式与读者见面。作为深耕海南本土文化传播的企业,鲸奇惠始终致力于挖掘、保护海南非遗与历史文化,此次通过《红土新生》这一文学载体,将橡胶林的发展历程与黎锦等非遗文化的传承故事推向大众,正是其以文学作品传播本土文化的具体实践。

据了解,海南鲸奇惠国际贸易有限公司(以下简称:海南鲸奇惠)在文学版权运营与开发领域,秉持 “以文化根脉为魂、以创新技术为翼、以全球传播为桥” 的核心理念,构建起 “挖掘 - 孵化 - 转化 - 传播” 的全链条生态体系。公司将多年实践经验与全国文化资源深度融合,致力于让中国故事通过文学 IP 实现跨地域、跨文化的价值共鸣。

一、橡胶林里的 “产业进化史”:从战略保障到多元发展

作为我国重要的天然橡胶生产基地,海南橡胶林的发展始终与国家需求紧密相连。《红土新生》以细腻笔触还原了这一历程:新中国成立初期,老一辈农垦人在荒坡上拓荒植胶,为国家工业发展筑牢战略资源屏障;2009 年,林晓光等年轻一代初到农场时,胶林管理仍依赖人工记录、传统经验,台风天需靠棕榈绳加固苗棚、铜锣预警避险;而到 2024 年,智能割胶机、物联网监测系统已成为胶林 “标配”,胶乳产量、质量数据实时传输,无人机巡检、5G 应急响应体系让灾害防控更精准。

海南自贸港建设为橡胶产业注入新动能。书中记录,随着热带农产品加工区、跨境物流仓库等设施落地,以及出口通关便利化等政策实施,海南橡胶制品已实现 “家门口” 加工、“一站式” 出口,远销欧盟、东南亚等地区。从 “保障国内供应” 到 “参与全球市场”,橡胶林不仅延续着战略价值,更成为带动农户增收、推动地方经济的支柱产业。

二、黎锦上的 “文化新篇”:从非遗传承到产业赋能

黎锦作为海南黎族传统文化的瑰宝,其发展轨迹是该书另一重要线索。书中既展现了传统技艺的坚守 —— 黎族阿婆们延续着 “纺、染、织、绣” 古法,用天然染料与手工技法,将橡胶林、红土地等元素绣入锦中;更记录了文化创新的突破:在政策扶持下,黎锦合作社引入现代设计理念,将传统图腾与自贸港元素、橡胶林意象结合,开发出包装布、窗帘等文创产品。

借助直播电商、外贸出口等渠道,黎锦从地方手工艺品升级为 “文化名片”。书中提到,2024 年新加坡某酒店定制的 “胶林全景黎锦窗帘” 订单,以及直播平台上黎锦制品的热销,印证了非遗文化的市场活力。目前,黎锦产业已带动数百名黎族妇女就业,实现了 “文化传承” 与 “民生增收” 的双重价值,成为海南文化产业高质量发展的生动注脚。

三、政策护航下的 “红土蜕变”:国家扶持与地方实践的共振

十五年的发展变迁,离不开国家政策的持续赋能。《红土新生》清晰呈现了政策红利如何转化为发展实效:早期农业应急保障体系、技术培训补贴,为橡胶产业稳定发展筑牢基础;海南自贸港建设以来,加工设备进口免税、跨境电商支持、非遗保护专项基金等政策,推动橡胶深加工、黎锦文创等产业加速升级。

在政策引导下,外来人才与本土力量深度融合。林晓光等外来知青后代带来的现代农业技术,与老农垦的种植经验、黎族群众的文化智慧碰撞出火花 —— 智能割胶技术结合传统 “割胶时机论” 提升产量,黎锦非遗技艺融入现代设计打开市场。这种 “内外协同” 的发展模式,正是海南 “政策引航、人才赋能、文化聚力” 发展路径的真实写照。

《红土新生》以 “小切口” 展现 “大时代”,通过橡胶林与黎锦的发展故事,勾勒出海南农垦在国家扶持下的转型图景,也记录了非遗文化在当代的创新传承。书中的红土地上,橡胶林郁郁葱葱,黎锦纹样熠熠生辉,既延续着历史的厚重,更洋溢着发展的活力 —— 这既是海南农垦的成长缩影,也是新时代中国农业现代化与文化传承创新的生动注脚。

海南鲸奇惠公司创始人孙女士在谈及《红土新生》时提出文化创新在传承中的核心价值。她表示,对本土文化的珍视早已融入企业基因,而真正的传承绝非固守传统,而是要以创新为桥,让老技艺与新时代共振。她强调,《红土新生》的推出正是企业践行这一理念的实践 —— 以文学 IP 为起点,既完整记录历史与技艺的本真,又为其注入现代传播的活力。“未来,我们会继续沿着‘守正创新’的路走下去,让中国的非遗文化不是‘过去时’,而是‘进行时’,在创新中真正活在当下、走向更远。”