《漫画道德经》是中国著名漫画家杜玉寒先生近年来继昆虫、藤蔓、儒学论语系列漫画之后的又一部解读中国道家文化经典的画作,漫画集总汇漫画235幅,其中诠释《老子》八十一章原典81幅,解读《河上公章句》要义154幅。这些作品的特色体现在“艺术交融哲学”“意境解读思想”。“穿透”“解读”“穿越”除了包涵艺术直觉、灵觉外,还涵盖“哲思”“神韵”“拷问”“辩难”“得意忘言”“禅趣”“意象”等原创创新。

老子是中国春秋时期道家学派创始人和主要代表。他所著的《道德经》,又称《老子》《老子五千文》等。

《道德经》的逻辑结构按照道、无为、自然、玄德、圣人这样的层次在层层递进,这样的逻辑基本得到同仁的认可,但问题是,对每一个层次又如何理解和把握其中要以呢?

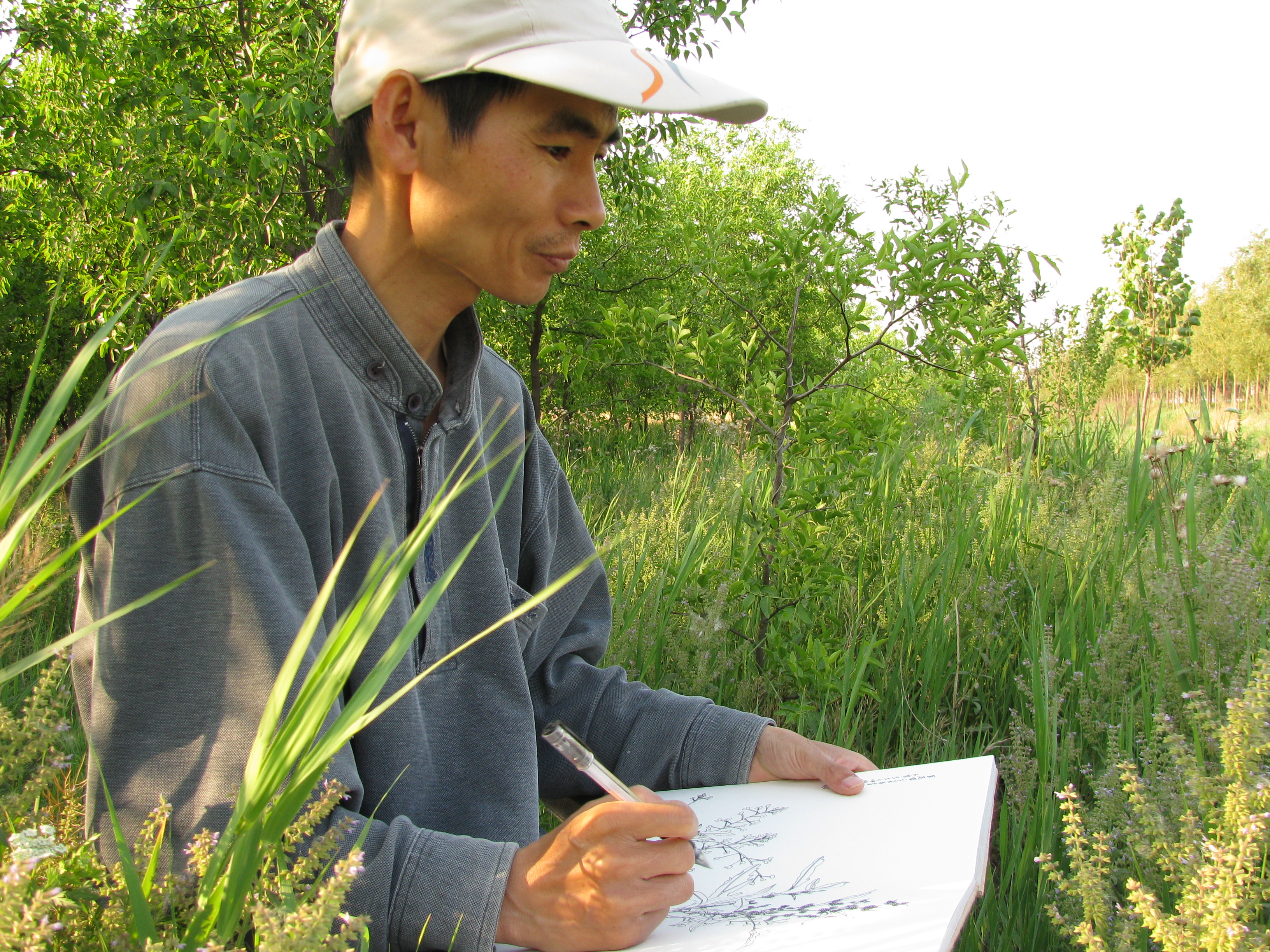

作为漫画家的杜玉寒先生,他在解构可谓苦心精研、孜孜以求。

“‘道’在《道德经》中是一个核心的中心线索,它自始至终在贯穿着,‘道’是世界的本体,也是万物运动变化的法则。‘道’既不是物质的也不是精神的,它是万物生长、变化的动力源,也是万物最终归宿。‘道’和‘一’是同义语,道是产生世界的那个‘一’。千奇百怪的各种事态从‘道’的角度来看都是一体的。”

杜玉寒用他自己的话语讲述着他对《道德经》原典的自己理解,也就是哲学家所说的“自己讲”“讲自己”。

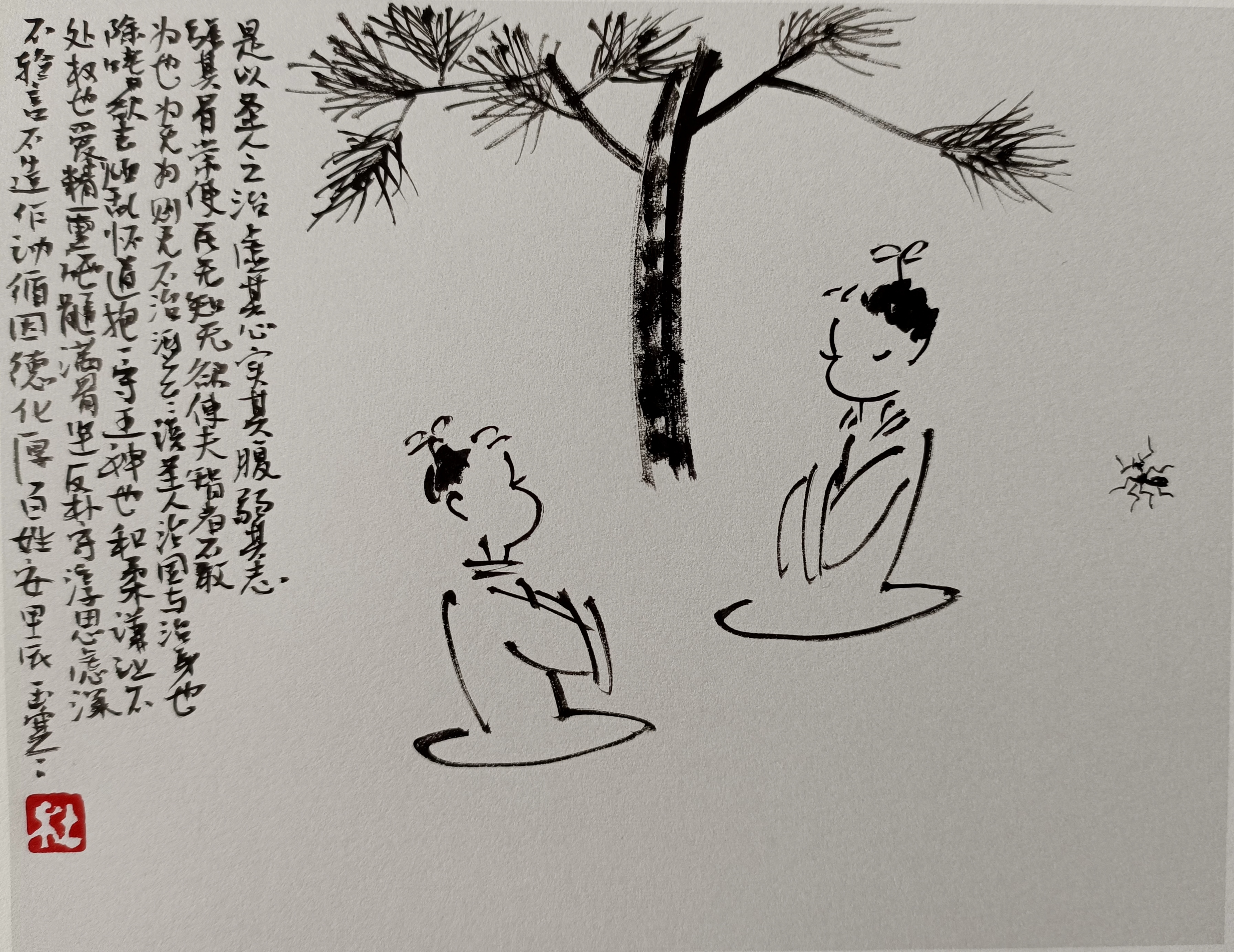

“老子思想的精髓是‘无为’,《道德经》里十三次提到它。‘无为’不是什么也不干,而是不妄动,顺应事物自身的规律,‘无为’是一种高级的行为方式。人是最高的存在。统治者如果通过‘处无为之事,行不言之教’来行使政令,这样才能政通人和、事物相安。”

“老子的‘无为’决不是什么事都不做,也决不是消极的无所作为。相反,‘无为’是积极精进,不逞强好胜、争名夺利,不劳民伤财、不妄为,讲究最有效的‘作为’。”

如此的理解不难看出,杜玉寒为了以艺术的方式表达哲学深邃的思想,可谓苦心孤诣且真知灼见。这样做,其实就是为了对原典尽可能的通透把握。有了准确的“纲”,纲举目张自然顺理成章。

时代的变迁和历史的演进,已使《道德经》原典有些的语义离我们越来越远,如果语境不以严谨的治学精神进行哲学追问,艺术的表现很可以与原典大相径庭。虽然汉代河上公的注解被公认为典范,但两千多年后的今天,对艺术体悟来说,仍然存在一个语境问题。

《道德经》《河上公章句》中的关键词,箴言般表述,形成经典版的词语、成语,历史上常被名家诗词辞赋引用。有的至今仍鲜活地被我们不时运用。如“与时俱进”“内圣外王”“相濡以沫”“螳臂挡车”“薪火相传”等等。

还有一些古今意思变化确实太大,古今语言的发展导致了意思上的差异,古今意思发生变化,这给杜玉寒艺术表达带来难题,唯一可能的化解之道,就是必须回归到历史的语境。而尽可能准确把握原典的关键词,寻找到解读老子思想的切入点。

“功成名遂”原指成就了功业才有声名。“吐故纳新”原义为吐掉故气,吸收新鲜空气,今天多用于人事组织方面的更新。出自第四章和第五十六章的“和光同尘”,随俗而处、不显锋芒是现代的引申义,与其本意不露锋芒,与世无争的平和处世方法相去甚远。出自第五章的“多言数穷”,本意指言多必失必有理屈之时,现代的引申义是政令繁多反而让人困惑,难以施行。“哀兵必胜”原意是力量相当的两军对阵,悲愤的一方获得胜利,后来指因受欺侮而奋起抵抗的军队,必定能取胜。

对于漫画所要表现的词语解读要对照原文、查证相关历史旁证加以理解,杜玉寒面对的是考据学、义理学、文献学的考验,人与自然、天人合一,不仅是中国原典的一个重要出发点,也是文化艺术精神极其精彩的一个华章。杜先生不把具象物当成孤立的静止的的东西看待,总是把它放在放在一个纵横交错的网络中审视。纵的方面是时间轴线——过去、现状、未来,横的方面是老子生活在春秋战国时期的瓜葛纠结。

毫无疑问,杜玉寒继承了传统的艺术精神,他的画作也达到了天人合一、物我两忘的境界。 画作里,具象与人是化在一起的, 具象是人,人即是具象;意象即是哲思,哲思计入生命的年轮。客观的自然物与人的主观世界,通过意象浑为一体。

《漫画道德经》上百幅画作,每篇画作都具有隐喻、比拟、象征寓意。但不是一般的意义,而是现代象征艺术“人化的自然”和“人的对象化”的转换。每一幅作品紧紧围绕《道德经》每一章的思想、言行进行思索,同时紧紧追随河上公的注解拉开思想的张力。由于是哲思与艺术的对话,杜先生漫画表达的思想性都极其微妙地采用“象外之思”。也许我们的感官和判断难以一时察觉、甚而言说出来,欣赏者必须依靠高度敏锐的灵觉体察,一旦获得共鸣,你的心灵就会倏然得到净化。

杜玉寒的作品一个最大特点,通过自己创作的诗加上唯美的书法作为漫画传递“教化”的社会功能的,这在他的草虫系列中彰显得更为突出。第十八章关于“道”的废弃与“仁义”出现问题。他以诱惑的钓饵和池缸里的鱼虾为切入点,说明人性之虚伪背后的动因,这种虚伪甚至让昆虫都盲目崇拜。他是画家,同时又是学者,正是这种双重品格,呈现出特有的文化艺术灵韵之美,是艺术家的才气,颖悟与超脱,加上艺术的功力,使他在丰厚的文化积淀上,从文化特有的高度去洞察老子以及为《老子》作注的河上公。

第二十七章 是对“自然无为”思想的引申。为了说明善于行不言之教,善于处无为之政,如何体现老子用多个“善”作喻指呢?他在画面要素的选择,构思运辞,甚至笔法、笔势上,选择了以主体的虔诚拉开对别人膜拜的距离感,以昆虫的行踪作喻不盲从别人的套路。在表现自然物时又旨在其美,力避“喻可专指,义可强附”(清·陈廷焯《白雨斋词话》)。有的是纯意象,本无寄托;有的意象迭加,寄托深隐。意象的特指和泛指使得他在对近距离观察与超越中,对虚静、存在、有无用意象的技法表达思想和情感。

从“文以载道”走向尚艺的诗画艺术,杜先生讲究现实感,讲真善美的统一,在儒道互补中得以挺立。撇开山水草木的“第一自然”,走向带有局限性的“现实”及其个体自我的“第二自然”,迈向“第三自然”,画出道家“入世而出世”的“现实主义”作品。诗画的境界“反映”,是“大真”“本真”,是更高层次的“现实”。从《老子》各章的实际内容看, 《道德经》是《道经》和《德经》的合称,“道经”“德经”的划分其实并无考据学上的意义,历来注家对文本的鉴定又多有分歧。在如何表现“道”与“德”的第三十八章中,杜先生将道内化为无形无相中,以字体粗细、形而上的“隐”、形而下的“具象”——猴子、人、昆虫作对照,表达“德”是“道”的载体、道与德相容不离。如此处理画面,人和自然、情致和景象契合交融,意境的特色熔铸于艺术表现中,不仅仅是“物我合一”,而是在此基础上发展为情、景、意、理的相互交织。理寓情中,把栩栩如生的政治的、道德的、伦理的理念熔铸在意象深处。

天下最柔和、柔弱的东西,可以驰骋天于天地间无所阻挡,出入于虚无之间,穿行于无间缝的物事中;无形质的道,却能在隙不容毫发间中穿行;无为的妙用及好处。无言的教化,天下能做到的寥寥无几。表现第四十三章时,通过滂沱大雨砸在严密的庐舍,舍内依旧渗透的雨滴滋润着禾苗,告诉欣赏者这就是无为而为为什么最有益的哲理:做人不能太过坚强,也不可无一丝韧性,坚与柔完全结合无欲无求之中,才能最好的做到该做的事,追寻到真正应该追寻的东西。判断别人的人,不一定断得了自己,什么是对什么是错,游离于柔于坚,生与灭之中,老子一生行不言之教,没有什么效果,人类依然在欲的有为中煎熬,想摆脱绑架,可永远处于绑架之中。

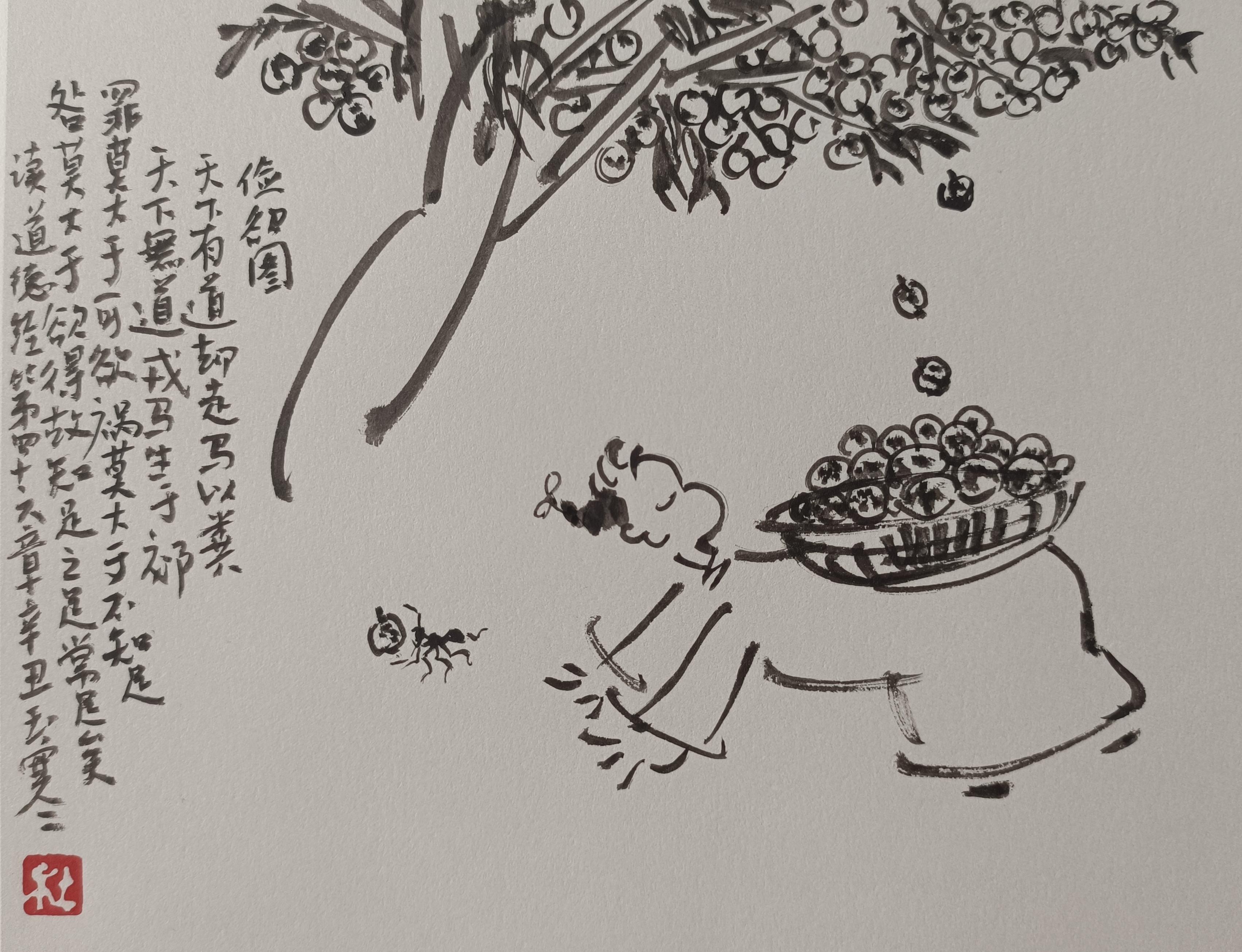

罪过莫大于贪欲,祸患莫大于不知足。在第四十六章 大树下的箩筐已经堆满农妇依旧期盼掉下更多的果实而乐不可支,昆虫肚子已经鼓鼓圆依然贪婪大它身体的果子。楚简本、帛书甲乙本无“天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊”四句。而河上公本、王弼本有此四句,河上公为此章命题为“俭欲”。杜玉寒为求一解参照多种版本,以河上公句作标准,这是以严谨的治学态度精研书画。有此四句与无此四句,则大不相同。缺少前面四句并不符合老子本旨。

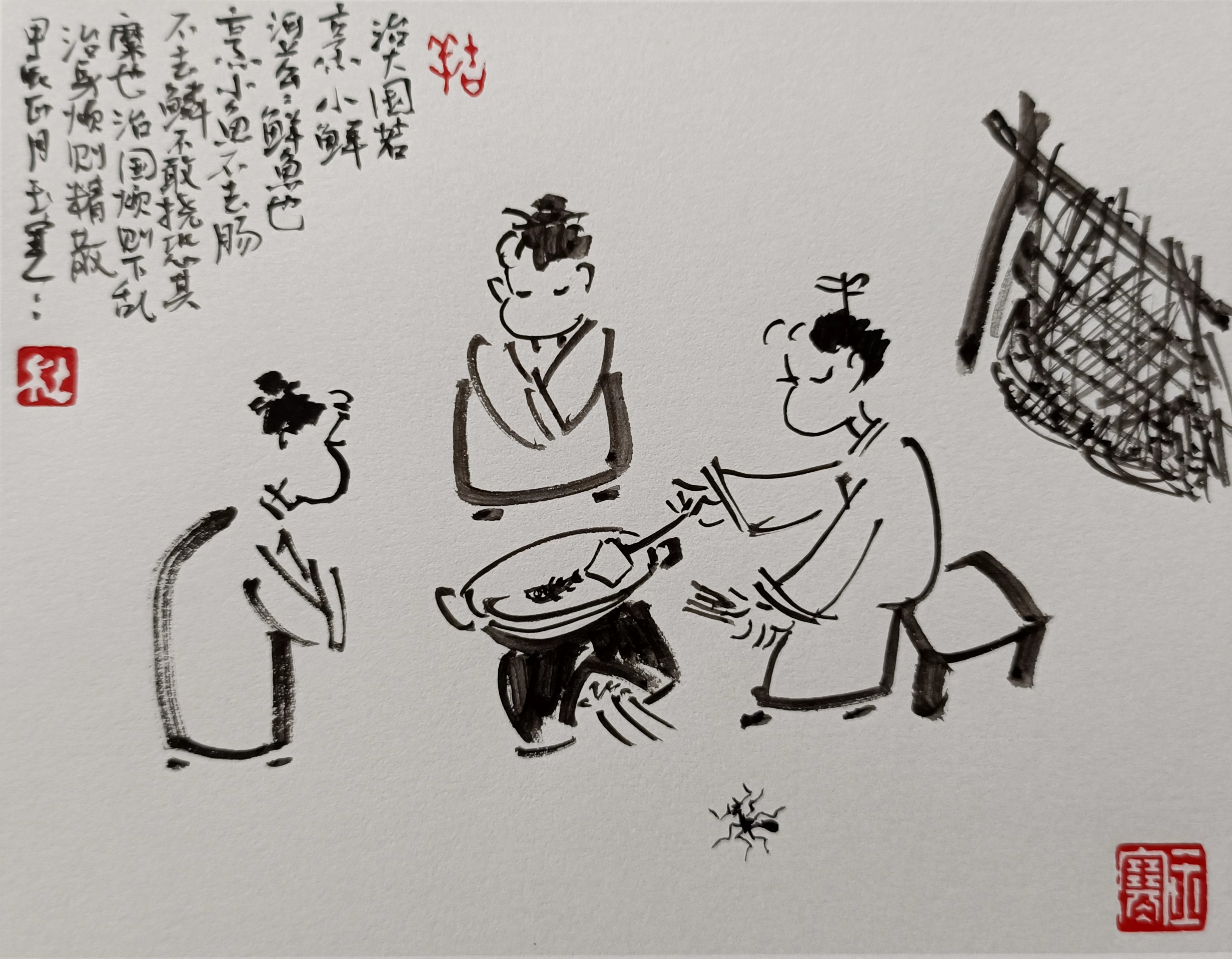

为欣赏者“留出想象空间”“让出思想地盘”是杜玉寒的美学体悟。他竭力通过线条粗细、曲直、深浅、轻重,留白和具象比例,并且以隐喻的方式让欣赏者的灵魂产生震撼,唤起观赏者自己的想象,补充画笔中的空白部分,与作者共同完成作品的创作,这是不是一种巅峰状态呢?治理大国如煎烹小鱼的道理如何表现呢?在第六十章漫画中,他用圆润细腻的书法抄写原文占了画面的一半,缩小留白突出文字的解读力量,再用昆虫、和禽鸟在灶别的泰然不惊衬托“烹”的温和状态。一个烹的画面得以生动实现。

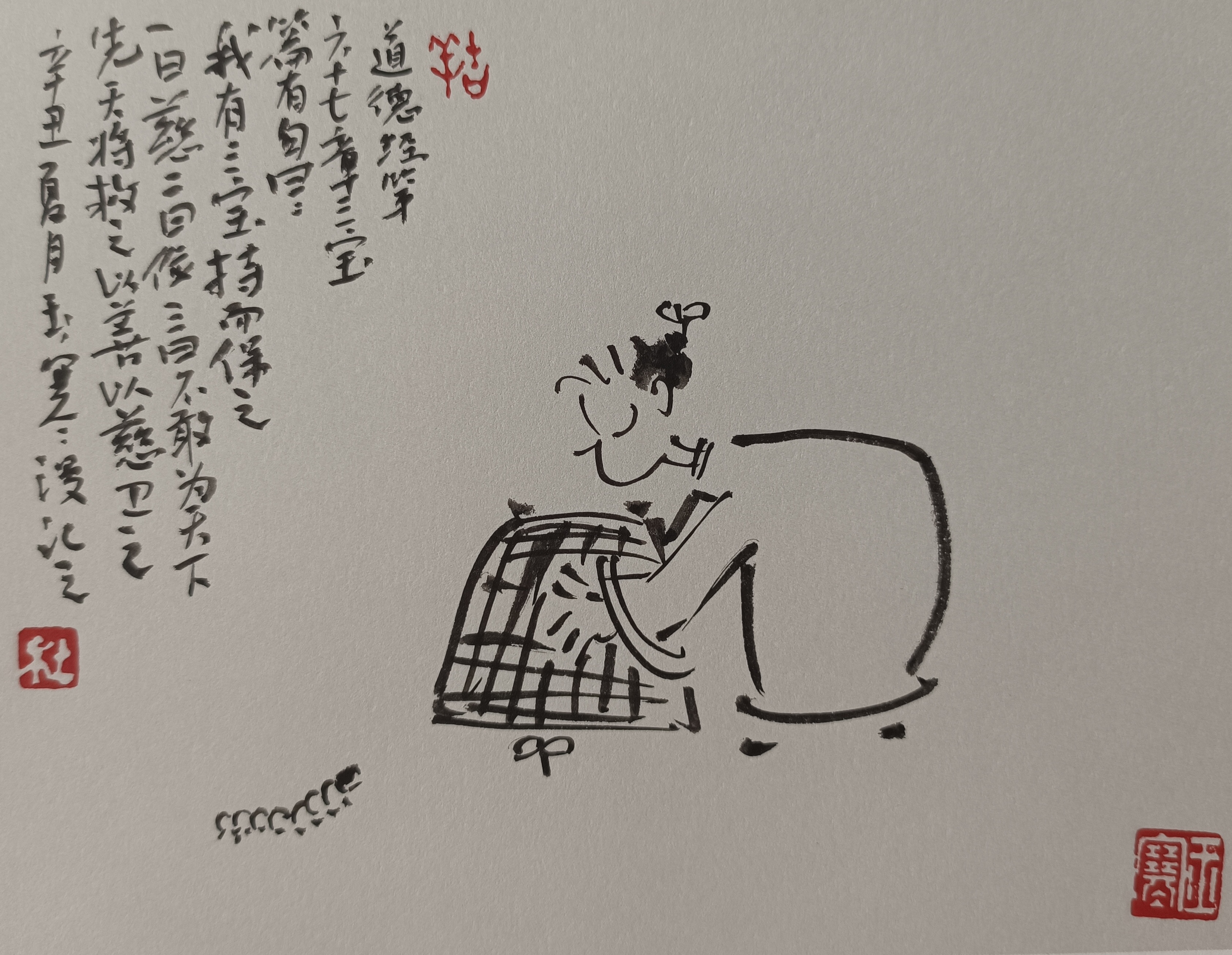

人生有“三宝”,也就是三大法则,如何表现第六十七章的人生“三宝”呢?杜玉寒以乡村特有的箩筐、主人的谦恭、自然生命昆虫为要素,再现宽容、节省和甘居乡野阡陌不争先的生活状态。宽容,就会爱一切存在,就会变得包容坦然;节省,就能经常宽裕;不与天下人争高低,就能得人们拥戴,就能练就承载万物之德行。杜先生依靠观察与想象,运用“离心得似,虚实相生”、 “应物拟人,化净为动”的传神写意手法,通过自己的独特感受来表现意境之美,这就不能不在他创造的形象融进他的情思、他的性格、他的胸怀、他的气质,以及形成他的情思、性格、胸怀、气质的种种社会因素,从而使作品在美的意义外拓展了更加广阔的社会意义,或者说在自然美、艺术美之外,还有社会美。

“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”对第七十八章 “水”的表达上,杜玉寒以零星的、呈弧线的雨滴寓意、屋檐下的姗姗雨脚汇聚外溢大瓮作为水之内力的效用。水作为一个极其重要的哲学范畴或是文学意象。杜先生用写意的方式暗示,以“水”的品格对待接人待物最为上策。本章主要包括两点:一是对水的赞美;二是“正言若反”。“正言若反”是老子对全书中那些相反相成的言论的高度概括,“大成若缺”“大盈若冲”“大直若屈”“大巧若拙”“大辩若讷”“大器晚成”“大音希声”等等。同一个判断中,包含了对立概念的流动、转化。

对中国传统文化原典哲学进行解读,需要深厚的文化修养,因为涉及到艺术感悟能力——中国绘画之真精神。单纯追求技巧,无异缘木求鱼,必无所得。象外之气韵、优雅之品格、其精神感动非等闲之辈。“自古善画者,莫匪衣冠贵胄、逸士高人,振妙一时,传芳千祀,非闾阎鄙贱之所能为也。”为什么会这么说呢?是因为书法、绘画是“天地圣人之意”,是书画家内心情感与修为的外化。中国绘画求品格,其实是基于画家的品格。中国从元代以来,诗书画三种艺术参入所创造的文人画在《漫画道德经》中得以淋漓尽致的体现。他不去刻意迎合世俗的趣味,而是用纯艺术的心态,融合创构出体现纯艺术的审美。

从艺术表现走向哲学思考,从形象思维趋向逻辑思维,从内心自觉走向现实关照,杜玉寒的漫画创作之路给了我们很多的启示。

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved