匠心罗织非遗华章

青春筑梦锦绣中华

织梦姑苏实践团

在新时代文化繁荣发展的浪潮中,“何以中国”成为我们探寻民族文化根源、增强文化自信的深刻命题;坚定文化自信,传承和弘扬中华优秀传统文化成为时代的重要使命。

东南大学“织梦姑苏实践团”的青年学子们积极响应时代号召,以“匠心罗织非遗华章,青春筑梦锦绣中华”为主题,以吴罗非遗传承为切入点,以“非遗活化”为目标,赴苏州深入开展非遗保护与传承实践。通过溯源历史脉络、解析工艺精髓、探索创新路径,推动这一传统技艺的现代转型,为文化遗产注入青春动能,让青春在探寻中华文明的征程中绽放光彩。

一、实践内容简介

“姑苏织梦实践团”由东南大学苏州校区国际商务专业的五名同学组成,围绕着“匠心罗织非遗华章,青春筑梦锦绣中华”这一主题,实践团成员前往苏州丝绸博物馆,探访吴罗织造基地,通过问卷调研、非遗传承人采访以及设计文创推广等活动,深入挖掘吴罗非遗文化内涵,探索其传承与发展路径,让古老的吴罗文化以全新的姿态走进大众视野。

同时,项目借助线上线下多种渠道进行广泛传播,旨在推动吴罗非遗的传承与创新,让更多人了解吴罗文化,增强文化自信,为中华优秀传统文化的繁荣发展贡献青春力量。

二、前期调研与准备

走进丝绸博物馆,探寻吴罗文化根基

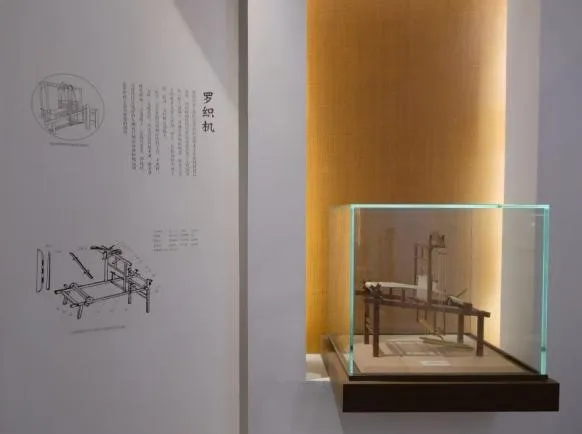

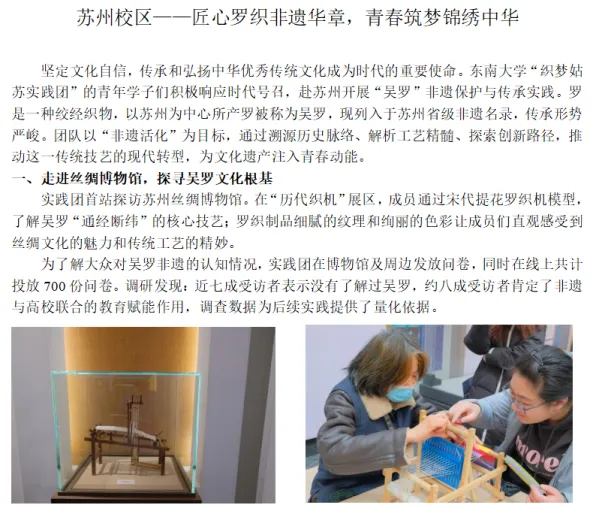

实践团首站探访苏州丝绸博物馆和中国丝绸档案馆,系统梳理吴罗发展史。在这里,吴罗织物静静陈列,其精美的纹理、细腻的质感,无不诉说着千年的故事。在“历代织机”展区,成员通过宋代提花罗织机模型,了解吴罗“通经断纬”的核心技艺;馆内罗织制品细腻的纹理、绚丽的色彩,以及复杂的织造工艺,让成员们直观感受到苏州丝绸文化的魅力,深刻体会到传统工艺的精妙。

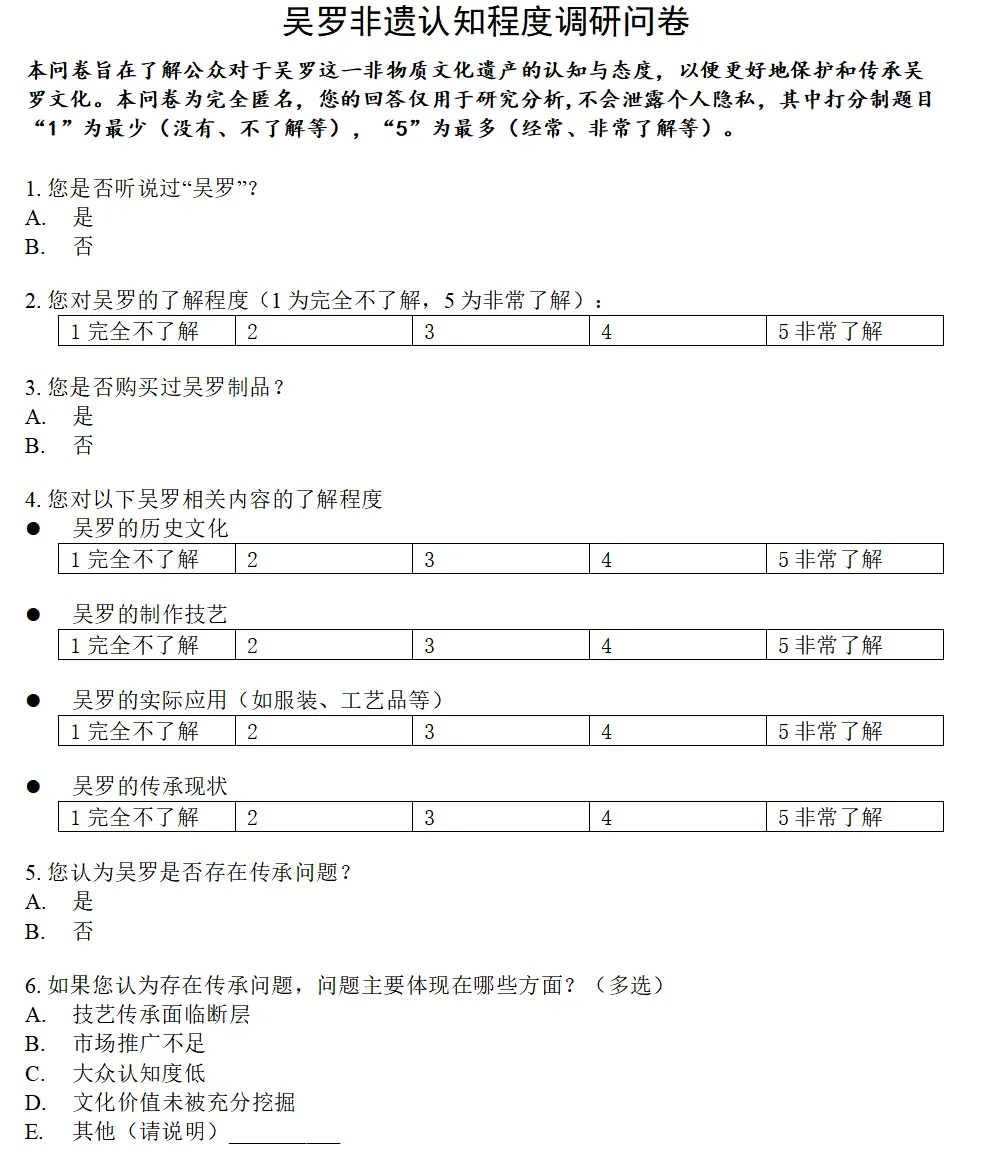

开展问卷调研,洞察大众认知现状

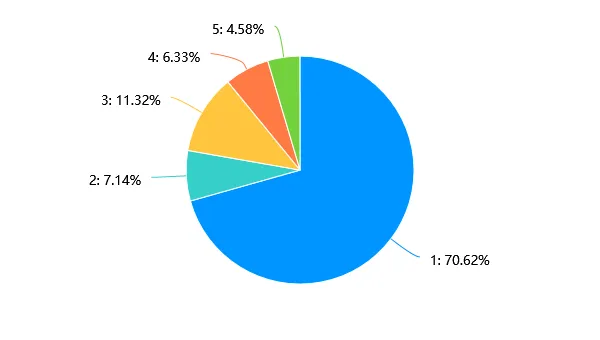

为深入了解大众对吴罗非遗的认知程度,实践团在博物馆及周边发放问卷,同时在线上共计投放742份问卷。问卷内容涵盖了对吴罗的了解途径、认知程度以及对非遗传承的看法等多个方面。实践团成员们耐心地向受访者解释问卷内容,确保问卷填写的真实性和有效性。

调研发现:约七成受访者表示没有了解过吴罗,大众对吴罗的认知程度较低;近八成受访者肯定了非遗与高校联合的教育赋能作用,调查数据为后续实践提供了量化依据。

认知情况调查

主要传承问题

三、走访调研

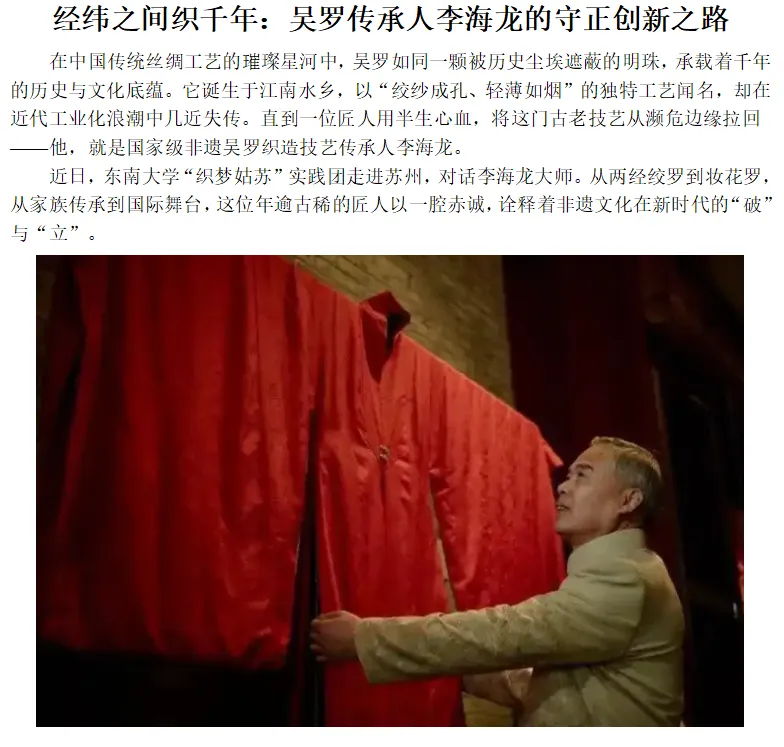

为探寻“吴罗”的前世今生,织梦姑苏实践团走进苏州圣龙丝织绣品有限公司,对话第五批省级非物质文化遗产项目吴罗织造技艺(纱罗织造技艺)代表性传承人李海龙,深入探寻这项千年丝织技艺的传承密码与创新活力。

对话非遗大师:李海龙的传承之路

在采访中,李海龙讲述了他与吴罗的半生情缘。他自1994年拜师郁石鸣研习织罗技艺,2003年创办苏州圣龙丝织绣品有限公司,致力于复原濒临失传的吴罗工艺,包括花罗、四经链式罗、妆花罗等数十种古法技艺,并成功为故宫乾隆花园修复漆雕罗、镂金罗等珍稀织物。

“吴罗传承是我的责任,追梦者永远在路上”,李海龙用这句话概括了毕生信念。他提到,吴罗织造技艺的复杂性远超普通丝绸,例如四经绞罗的密度至今仍难以完全复刻马王堆汉墓出土的古代标准,而妆花罗的织造每日仅能完成3-4厘米。面对传承困境,他坚持免费授徒,并推动技艺走进高校,探索传承新模式。

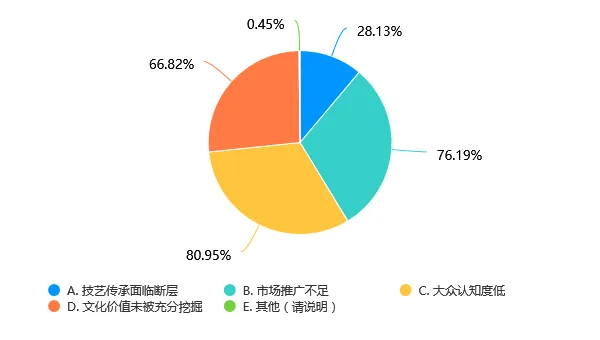

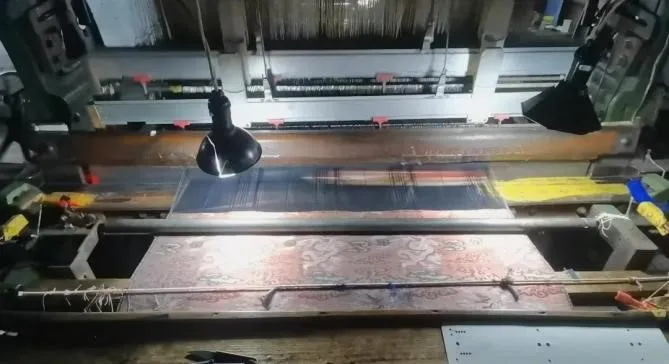

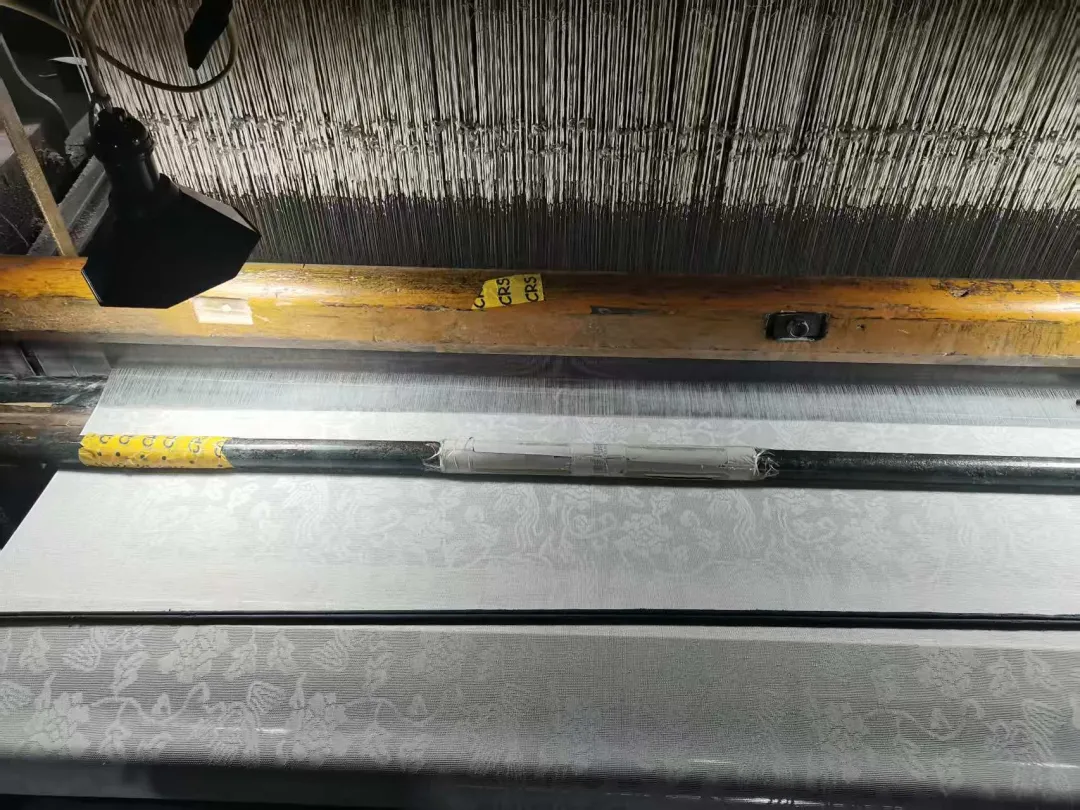

探秘织造车间:古今交融的技艺创新

实践团成员参观了圣龙公司的织造车间,目睹了传统木机与现代电动织机的协同运作。李海龙展示了他研发的第四代罗织机,通过机械化改造实现了小批量量产,解决了丝绸“娇气”的痛点,甚至开发出可机洗的吴罗面料。

李海龙还展示了珍藏的书籍和现代创新产品。成员们惊叹于吴罗的轻薄透爽与纹样之精,更被匠人“一生择一事”的精神打动。一位成员感慨:“每一寸罗缎都是时间与心血的凝结,非遗不仅是技艺,更是文化自信的载体。”

李海龙表示,未来将拓宽产品线,融合国潮设计,推动吴罗进入日常服饰领域,并计划与高校深化合作,培育年轻传承力量。正如他所言:“非遗需要传承,更需要创新。唯有融入时代,才能让千年技艺永续生机”。

四、走访收获

经过几天的交流、学习、参观、访问后,团队成员对吴罗有了更深的了解,也对非遗的保护与传承有了更多思考。

反思与建议

非遗热潮下其保护正面临前所未有的传播机遇与市场悖论。在非遗相关网络话题量激增、非遗+旅游流行的当下,大量非遗工坊面临生存压力。当机械印花织物披上非遗的外衣,当3D打印摆件冠以“传统工艺”之名,真正的匠心之作反而在劣质仿制品的价格围剿中举步维艰。这种冰火两重天的困境,折射出消费市场对非遗认知的结构性矛盾。

对于这一矛盾,政府保护与扩大宣传构成双重保障机制。一方面,需强化政策扶持与立法保障,建立分级认证体系并完善传承人认定标准,以苏州非物质文化遗产信息网为代表的非遗数字平台让非遗信息和资源通过数字化方式开放。

另一方面,应加强科学普及与宣传教育工作,本团队通过制作短视频、发布社交媒体推文等数字化手段,系统性地传播非遗知识。这种双轨并进的策略不仅能扩大非遗项目的社会认知度,更能有效提升公众对非遗文化内涵的领悟力及其真伪项目的鉴别能力,从而构建起系统化、多维度的非遗传承体系。

思考与感悟

守正与创新是非遗传承的辩证法则。“守正是根,创新是魂”,守正意味着坚守非遗核心技艺的文化基因,完整保存传统工艺流程与精神内核;创新则要求运用数字化传承、活态化实践等现代手段,实现传统技艺的创造性转化。“守正是胎记,创新是呼吸。吴罗不仅要活在博物馆,更要穿在年轻人身上。”吴罗工艺正是依托李海龙先生“在守正中创新、在创新中发展”的精神,在丝织非遗文化中脱颖而出,焕发出蓬勃生机。

非遗的活态传承,既需要匠人的坚守与钻研,更需发扬中华文化,讲好中国故事。在实践中感知、触碰文化,以文化自信绵延非遗传承。

五、成果宣传与推广

实践团队围绕着主题“青春探源中华文明,青年诠释‘何以中国’”,通过线上、线下两种方式一同发力进行了一系列的实践活动,取得了如下的成果:

1. 实践团通过线上阅读李海龙先生的相关论文,线下与非遗传承人进行沟通交流,搜集了关于吴罗的相关资料,利用收集的资料和数据设计发放了问卷742份。

2. 实践团深入探索了织罗工艺,采访了李海龙先生,走访了李海龙先生的织罗工厂,开展一对一专家访谈一段,生成访谈记录15000余字,探索了罗织工艺传承千年的独特魅力、明晰了织罗在现代社会又展现蓬勃生机的原因。

3. 实践团利用搜集的资料制作了宣传视频在公众号上推广,向全国人民展现罗织的“美”和如何传承非遗文化的诀窍,起到了良好的宣传效果。

4.实践团利用网上搜集的和实地考察得到的资料撰写了主题为“苏州校区——匠心罗织非遗华章,青春筑梦锦绣中华”“经纬之间织千年:吴罗传承人李海龙的守正创新之路”“千年织就的经纬传奇——探秘江苏非遗吴罗织造技艺”三篇推送。

六、实践总结:青春担当,文化传承永不止步

“织梦姑苏实践团”围绕苏州非遗“吴罗”开展了沉浸式文化探索,形成完整深入的实践闭环。“一根丝线连古今”,实践团以脚步丈量非遗传承之路,用创新激活文化基因。当千年绞经工艺遇上现代设计,当蚕丝与科技共舞,吴罗不再只是历史的注脚,而成为文化复兴的旗帜;吴罗的故事,不仅关乎丝线,更关乎一个民族如何以创新之梭,织就文化的未来。

未来团队将继续关注非遗传承,持续推进构建“传播—教育—产业”三位一体的活化生态,用青春的智慧与力量,让千年罗衣不再“曲高和寡”,让古老罗织技艺在数字化浪潮中焕发新生,真正实现“非遗见人见物见生活”的活化传承。

文字| 祁容韬 章桢 李心怡 钱操

图片| 李心怡 章桢 朱睿卿祁容韬 钱操