在中国车企借助技术变革期实现“后来居上”的背景下,它们越来越多地被全球汽车行业拿来进行对标、拆解、分析。但到目前为止,那些专业的咨询公司即便搞清楚了中国车企是如何获得成功的,他们的车企客户也难以在短时间内“复制”这种成功。

日前,《路透社》发表了一篇名为《中国新汽车巨头如何将通用、大众和特斯拉甩在身后》的报道,其中指出了比亚迪、奇瑞等中国汽车制造商凭借前所未有的敏捷性重塑了全球竞争格局。它们找到了将新车开发时间缩短至外国竞争对手一半以下的方法,这助推了其爆炸性增长。

例如,2023年10月,中国汽车制造商奇瑞命令工程师和零部件供应商紧急前往山东招远的一个测试场地。他们计划利用周末时间,为面向其全球扩张关键市场欧洲的奇瑞欧萌达5(Omoda 5)SUV的中国版彻底改造悬挂和转向系统。原因是,该车原本是为中国平坦、车流缓慢的街道设计的,现在却必须适应欧洲蜿蜒崎岖且平均车速更高的道路状况。

而仅仅六周后,奇瑞就开始交付符合欧洲规格的欧萌达5,新车配备了全新的转向系统、牵引力控制系统、刹车、减震器和轮胎。“你不会认为一家欧洲汽车制造商能这么快完成类似的事情,”主导此次改造的奇瑞高级车辆动力学专家里卡多·托内利(Riccardo Tonelli)表示。“这根本不可能。”这位曾为意大利汽车制造商和韩国轮胎制造商工作过的专家补充道。他估计,西方制造商要通过其相对官僚化的组织推动类似的改进,需要一年多的时间。

从某种程度上说,其对抗的不仅是欧洲崎岖的道路,更是在与严苛法规体系赛跑。欧盟强制要求的两阶段行人保护装置、56公里偏置碰撞标准以及即将实施的智能限速系统(ISA),构成了一道道传统车企需要数年才能跨越的技术栅栏。但中国工程师仅用了六周。严酷的法规环境非但没有成为枷锁,反而被转化为锻造核心竞争力的熔炉。

海外车企的可怕对手

奇瑞对欧萌达的改造,体现了中国汽车制造商在从一度占据主导地位的外国竞争对手手中夺取全球最大本土市场控制权时所展现的革命性速度和灵活性。如今,这些崛起的中国汽车巨头正竞相在全球扩张,奇瑞是领先的出口商。

行业高管表示,中国最大的汽车制造商、电动汽车巨头比亚迪构成了更大的长期竞争威胁。

中国汽车业新近确立的主导地位,很大程度上归功于一项独特的制造壮举——将汽车开发时间缩短了一半以上,全新或重新设计的车型仅需18个月。咨询公司AlixPartners发现,中国品牌在国内销售的电动或插电式混合动力车型的平均“年龄”为1.6年,而外国品牌为5.4年。这种速度震撼了传统汽车制造商,后者大约每五年更新一次乘用车车型,每十年更新一次皮卡车型。

美国和欧洲已征收关税以保护其汽车产业,声称中国对电动汽车进行了不公平的补贴。然而,汽车行业逐渐意识到,中国汽车制造商的发展速度快,并不是所谓的“低价攻势”,而是其相对于全球竞争对手在成本和技术方面有巨大优势。行业高管和专家称,缩短数年的车辆开发周期节省了资本,降低了价格,并确保了中国企业在技术革命期间能拥有最新车型。

在比亚迪,完成工作的紧迫性已融入其架构,以加速设计和生产。利用中国较低的人力成本,比亚迪雇佣了约90万名员工,规模几乎相当于丰田和大众的员工数总和。在其总部,比亚迪通过公司补贴的住房、交通和学校,鼓励以工作为中心的生活方式。

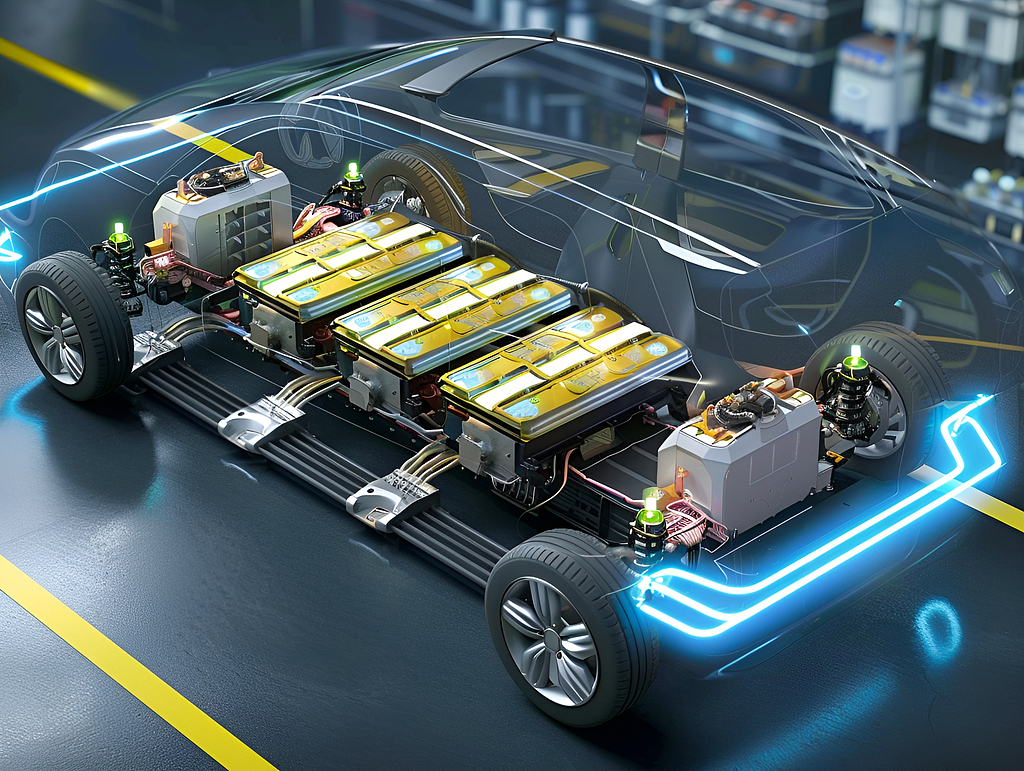

与大多数汽车制造商不同,比亚迪自己生产大部分零部件,而非依赖供应商,这是其加速开发并降低成本的另一关键因素。

奇瑞国际品牌首席工程师彼得·马特金(Peter Matkin)表示,中国汽车制造商的员工通常每周工作六天,每天工作12小时。“外国汽车制造商根本不知道他们在和什么样的对手较量。”他说。

市场份额此消彼长

2024年,比亚迪和奇瑞的全球销量增长了约40%,而美国电动汽车先驱特斯拉则遭遇了首次年度销量下滑,这在很大程度上归因于其车型阵容老化。今年,随着首席执行官埃隆·马斯克因其右翼政治活动疏远了许多客户,特斯拉的销量持续下滑。马斯克去年曾表示,中国汽车制造商可能“摧毁”竞争对手。

中国汽车制造商的增长是以抢占全球竞争对手份额为代价的。咨询公司Automobility提供的数据显示,2020年至2024年间,中国最大的五家外国汽车制造商——大众、丰田、本田、通用汽车和日产——在中国的乘用车年销量总和从940万辆降至640万辆。而当前中国最大的五家汽车制造商——比亚迪、上汽、吉利、一汽、长安的销量总和则翻了一倍多,从2020年的460万辆增至去年的950万辆。

中国领先的外国汽车制造商大众汽车,目前正与中国快速增长的电动汽车制造商小鹏汽车合作开发车辆。包括丰田和Stellantis在内的其他全球汽车制造商也寻求与中国同行建立类似合作伙伴关系,以学习其运营之道。

包括福特、大众、Stellantis、通用汽车、雷诺等在内的全球汽车制造商的CEO及其他高管,都公开承认了中国竞争对手带来的激烈竞争威胁,并经常提及对方的发展速度。

大众汽车中国区负责人贝瑞德(Ralf Brandstetter)在4月的上海车展上,为员工加速车型开发以与中国电动汽车竞争所做的努力点赞,称其目标是“要像中国初创企业一样快、一样有竞争力”。

从模仿到创新

巨大的转变正在发生。大约十年前,中国汽车制造商还经常模仿外国对手,奇瑞曾制造酷似雪佛兰的车型,比亚迪则模仿丰田。上海同济大学汽车研究教授、曾在福特和两家中国车企任职的韩志玉表示,中国汽车产业随后开始深入研究竞争对手的工程流程,并设计出自己独特且更快捷的产品上市路径。韩志玉称,中国工程师本质上得出的结论是,全球行业标准的验证流程是“对过度质量追求的浪费”。

行业高管和专家表示,中国汽车制造商正迅速将“达标”(good-enough)车型推向市场,使用的样车数量远少于传统做法,并秉持快速迭代版本的理念,这与硅谷科技初创企业的方法如出一辙。

相比实地安全性和耐久性测试,它们更依赖模拟和人工智能技术。它们将车型上市视为开发的“起点”而非“终点”,根据客户反馈频繁进行更新。

激烈竞争与价格战

这种紧迫感部分源于激烈的竞争环境——中国市场上造车的失败者远多于成功者:研究公司JATO Dynamics的数据显示,在中国运营的169家汽车制造商中,有93家的市场份额低于0.1%。

盈利者寥寥无几,产能过剩加剧了困境。盖世汽车研究院的数据显示,中国汽车装配线年产能达5400万辆,几乎是去年2750万辆产量的两倍。供过于求迫使汽车制造商纷纷降价。

“幸存者将极其强大,”小鹏汽车总裁顾宏地表示:“但这将是一个非常残酷且竞争激烈的过程。”

中国电动汽车价格战在5月比亚迪宣布下调20款车型售价后达到白热化。长城汽车董事长魏建军称行业现状“不健康”,他特别提到在中国日益盛行的做法:将零公里新车以“二手车”名义大幅折价倾销过剩新车。他还指出,“什么样的工业品能一下子降价十万元还能保证质量”。

为弥补损失,中国汽车制造商正竞相扩大出口,将国内无法消化的产能销售到海外市场。在许多国家,其车辆的售价已与其他汽车制造商的车型相当,约是其在中国本土零售价的两倍。

曾为全球及中国汽车制造商提供服务的咨询公司Stax董事总经理菲尔·邓恩(Phil Dunn)表示:“传统汽车制造商无法在价格上竞争,因为中国人总会胜出。”但在欧洲等市场,根基深厚的全球汽车制造商“仍然更了解当地客户,他们在新车型上投入巨资,产品也在不断进步”。

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved