张良出演电影《董存瑞》。

张良出演电影《董存瑞》。

张良出演电影《董存瑞》。

陶玉玲(左二)参演电影《炮兵少校》。

陶玉玲(左二)参演电影《炮兵少校》。

陶玉玲(左二)参演电影《炮兵少校》。

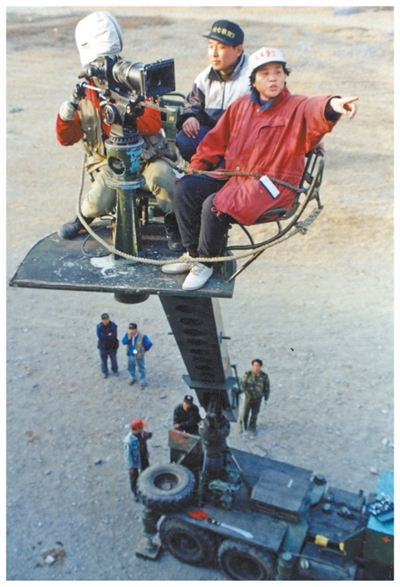

肖桂云(右一)在电影《七·七事变》拍摄现场。

肖桂云(右一)在电影《七·七事变》拍摄现场。

肖桂云(右一)在电影《七·七事变》拍摄现场。

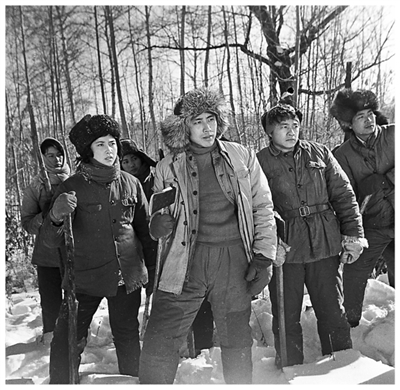

陈道明(中)出演电影《今夜有暴风雪》。

陈道明(中)出演电影《今夜有暴风雪》。

陈道明(中)出演电影《今夜有暴风雪》。

潘虹(右)出演电影《人到中年》。

潘虹(右)出演电影《人到中年》。

潘虹(右)出演电影《人到中年》。

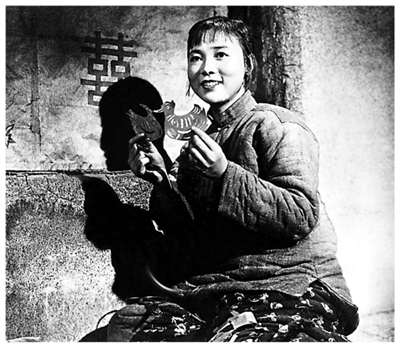

田华出演电影《白毛女》。

田华出演电影《白毛女》。

田华出演电影《白毛女》。

王心刚(左)出演电影《寂静的山林》。

王心刚(左)出演电影《寂静的山林》。

王心刚(左)出演电影《寂静的山林》。

宋晓英(左)出演电影《刑场上的婚礼》。

宋晓英(左)出演电影《刑场上的婚礼》。

以上图片均为长影集团提供

" style="margin: 0px; padding: 0px; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: 0px; vertical-align: top; width: auto;" _src="https://www.zgcsb.com/news/yaoWen/pic/20250714084043364T8546.jpg">宋晓英(左)出演电影《刑场上的婚礼》。

以上图片均为长影集团提供

近日,习近平总书记给田华等8位电影艺术家回信强调:“新征程上,希望你们继续在崇德尚艺上作表率,带动广大电影工作者坚定文化自信,扎根生活沃土,努力创作更多讴歌时代精神、抒发人民心声的精品佳作,为繁荣发展文艺事业、建设文化强国作出新贡献。”

一部部经典影片、一个个银幕形象,老艺术家们将人生中最美好的年华奉献给了中国电影事业,青丝变白发,初心不改。日前,本报记者走近这些老艺术家,感受他们怀着对党和人民的热爱、对艺术理想的坚守,反映人民心声的艺术人生,记录他们坚定理想信念、扎根生活沃土,为中国电影事业默默坚守和奉献的故事。

——编者

热爱党和人民、坚守艺术理想

“我们要用胶片,把对党和人民的热爱种进大家的心里”

今年97岁的田华,仍清晰地记得当年她出演的电影《白毛女》中的经典台词。她12岁加入抗敌剧社,16岁加入中国共产党,从抗日战争到解放战争,部队打到哪里,她就演到哪里。当东北电影制片厂计划将《白毛女》拍成电影时,田华被选中饰演主人公喜儿,将一个勤劳、善良又不屈不挠的农家女孩形象展现在银幕上。之后,她又塑造了《党的女儿》中的李玉梅等一系列角色。

田华参演过40余部作品,每次机会都倍加珍惜,每个形象都反复打磨,曾获得“人民艺术家”国家荣誉称号、国家有突出贡献电影艺术家、金鸡百花奖表演“终身成就奖”等荣誉。

2021年,田华作为军队英模代表参加庆祝中国共产党成立100周年大会,为展现最饱满的精神状态,93岁高龄的她对着镜子反复练习敬礼。既演好“党的女儿”角色,又永葆“党的女儿”本色,是她不懈的人生追求。

“我们要用胶片,把对党和人民的热爱种进大家的心里。”电影艺术家、著名导演肖桂云说。

从庆祝新中国成立30周年拍摄《包公赔情》、40周年拍摄《开国大典》,到后来的《世纪之梦》和《星海》,肖桂云和李前宽这对伉俪拍摄过许多重大历史题材电影,甚至他们结婚的日子也定在国庆节当天,“我们一生的创作,都离不开对国家的深厚感情。”肖桂云说。

如今,肖桂云仍在挂念“万映计划”,这是中国电影基金会的一项公益活动,让优秀国产电影走进边远地区,伴随那里的孩子们一起成长。

“作为一个文艺工作者,我们的根基是人民,我们也是为人民服务。从人民当中来,再回到人民当中去。”电影艺术家、中国电影家协会主席陈道明,曾主演《我的1919》《归来》等优秀作品,给观众留下了深刻印象。1972年,十几岁的他去考天津人艺学员班,第一本学习册就是《在延安文艺座谈会上的讲话》。他认识到,文学艺术要抓住社会生活这一不竭源泉。为此,他不断学习并付诸实践,经常下农村、下部队、下工厂体验生活,一待就是三个月乃至半年。陈道明说,文艺要塑造人心,“包括编剧、导演、演员等,都要有职业约束和良好的文化自觉,才能锻造精品。”

在崇德尚艺上作表率

“要不断学习和积累,才能理解、演好这些厚重的角色”

今年是张良投身电影事业的第七十年。1955年,张良因饰演“董存瑞”登上银幕,他塑造的经典英雄形象“董存瑞”,鼓舞了几代中国人。

回想起当年扮演董存瑞的经历,张良仍难掩激动。15岁参军,18岁加入中国共产党,参加过解放战争和抗美援朝战争,张良的人生轨迹与董存瑞的成长经历有相似之处。但初次接到扮演英雄人物的任务时,张良却有些犹豫,怕完成不好任务。

“你的经历和董存瑞类似,都是从部队成长起来的。英雄也是人民,也是战士,是和你一样的战士。”得到长春电影制片厂同志们的鼓励,张良下定决心,一定要演好董存瑞。

收集资料、研读剧本、昼夜练习……电影《董存瑞》上映后,好评如潮。董存瑞舍身炸碉堡、喊出“为了新中国,前进!”的片段,让众多观众感动落泪。2005年,张良版的“董存瑞”入选“中国电影百年百名经典银幕形象”。

中年时,张良从演员转向导演,身份虽变,但不变的是始终从生活中找寻电影创作灵感。“到生活中去,向生活学习、向人民学习。”这是张良从业一生的心得。

老艺术家王心刚的电影生涯也从长春电影制片厂起步。上世纪50年代,王心刚主演的电影《寂静的山林》上映,他扮演的冯广发,以智谋为剑、以忠诚为盾,鼓舞人们战斗不止。王心刚参演过多部经典影片,塑造过数个栩栩如生的银幕形象,获得“国家有突出贡献电影艺术家”等称号。

在崇德尚艺上作表率,张良、王心刚等一批电影艺术家与中国电影发展同行,始终坚持贴近生活、贴近群众,以电影佳作回馈人民、讴歌时代。

电影表演艺术家宋晓英塑造了一系列人物形象,她在《烛光里的微笑》中饰演女教师王双铃,在《刑场上的婚礼》中饰演烈士陈铁军……“要不断学习和积累,才能理解、演好这些厚重的角色。”宋晓英认为,“崇德尚艺”重如千斤,值得每一个文艺工作者为之奋斗一生。

择一业,谋一事,终一生。如今,老艺术家们仍在传帮带上发力,向年轻一代传授经验。“要坚定崇德尚艺的追求,做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。”张良说。

创作更多讴歌时代精神、抒发人民心声的精品佳作

“与老乡一起划船、种麦子,才能把最真实的角色呈现在银幕上”

“九九那个艳阳天来哟……”今年91岁的电影表演艺术家陶玉玲摩挲着电影《柳堡的故事》剧照,轻声哼唱着电影插曲《九九艳阳天》……

“影片的影响力和生命力要从生活出发,精品佳作必须扎根生活沃土。”陶玉玲回忆起拍摄《柳堡的故事》时的细节,“我、导演、摄影首先要深入乡村、体验生活,吃住都在老乡家里,与老乡一起划船、种麦子,才能把最真实的角色呈现在银幕上。”

《柳堡的故事》上映后,陶玉玲一度家喻户晓,但她坚持艺术创作要扎根人民、扎根生活的信念未有丝毫动摇。“从生活出发,演什么人就要像什么人。”陶玉玲说。从《柳堡的故事》中的二妹子,到《霓虹灯下的哨兵》里的春妮,再到《炮兵少校》中英雄楚宁的母亲,陶玉玲用数十载的艺术生涯,诠释着一名文艺工作者的责任和担当。

电影表演艺术家潘虹在《人到中年》中,也践行着“扎根人民、扎根生活”的创作理念。为演好眼科医生陆文婷这一角色,潘虹曾到华西医科大学眼科实习。医生找了10颗猪的眼珠给她练手,最后潘虹真的练就了从中取出眼角膜的技能。凭借精湛的演技,潘虹摘得第三届中国电影金鸡奖最佳女主角奖。

“《人到中年》的创作让我记忆犹新。”潘虹说,陆文婷这一角色讲述的不单单是一个医生的故事,更是当时时代背景下几代知识分子的缩影。这更需要创作者将生活升华。“观众的评价让我特别满足,说我不像是演员在演医生,而是像真的医生。”潘虹说,演员要靠扎根生活的积累充实角色,才能得到观众的认可。

从影50多年的宋晓英对“扎根生活沃土”这句话感触非常深。她拍摄的第一部电影是《平原游击队》,在片中饰演妇救会主任翠屏。为演好这个角色,宋晓英去河北冉庄,到真正的地道里体验生活。“作为演员,只有真正地扎根生活沃土,才能真正演好角色。”宋晓英说。

艺术作品是电影工作者留下的宝贵财富,泛黄的胶片凝固了时光,矢志奋斗的精神却代代传承。热爱祖国、热爱人民、热爱创作,一代代中国电影人为实现中华民族伟大复兴中国梦汇聚精神力量,为繁荣发展文艺事业、建设文化强国贡献力量!

(本报记者汪志球、刘阳、孟海鹰、刘以晴、郑智文、门杰伟、任姗姗)

艺术创作的静与动(编辑手记)

吴 凯

漫步光影长廊,总有一些银幕形象让人心潮澎湃、难以忘怀:是演员田华在《白毛女》中塑造的农家女孩喜儿,也是演员陶玉玲在《霓虹灯下的哨兵》里刻画的军嫂春妮,还是演员宋晓英在《刑场上的婚礼》中演绎的革命烈士陈铁军……一个个交织着个人命运与时代精神的动人角色,无不诠释着——真正的艺术经典,既要有扎根生活的“静”,又要有记录时代的“动”。

艺术创作的“静”,在于用心感受平凡而火热的生活。从为了最大程度还原海军生活、与鱼雷快艇艇长同吃同住的演员王心刚,到为了演好公交车售票员、跟着车队卖了三个星期票的演员潘虹……他们深入生活、扎根生活,从火热实践中汲取创作养分,用真诚浇灌出绚烂的艺术之花。

艺术创作的“动”,在于用情记录澎湃奔涌的时代。无论是将镜头聚焦开国大典等重大历史事件的导演肖桂云,还是讲述改革开放浪潮中个体奋斗故事的导演张良,他们将个人创作融入时代洪流,用饱含深情的精品佳作讴歌时代精神、抒发人民心声,让电影艺术成为记录历史、观照现实的生动载体。

站在新的历史起点上,我们期待广大文艺工作者能够接力传承老一辈艺术家的作风和精神,在守正创新中推出更多叫好叫座的艺术精品,为繁荣发展文艺事业、建设文化强国贡献更多力量。

《 人民日报 》( 2025年07月14日 06 版)

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved