近年来,广州市民政局深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神,围绕“保基本、防风险、促发展”任务要求,成功构建具有广州特色的政府主导、社会参与、制度健全、政策衔接、兜底有力的分层分类社会救助体系。通过创建“穗救易”品牌,创新实施“人工智能+”六项智慧救助工程,大力建设“穗救易·共助空间”综合救助服务平台,有效实现精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助。

(广州市民政局供图)

一、创建“穗救易”救助服务品牌

“穗救易”是广州在社会救助领域创新打造的一个救助服务品牌,旨在通过数字化、智能化手段,实现社会救助的易及性、便捷性、高效性。它以“人工智能”为技术支撑,通过整合政府资源、优化服务流程、拓展社会参与,构建起一个全方位、多层次、智能化的社会救助服务体系,致力于让困难群众更容易、更高效获得救助,同时提升救助工作的透明度和公正性,有效兜住兜准兜牢民生底线,助力新时代广州社会救助事业高质量发展。

围绕“穗救易”品牌建设,建立了1个“穗救易”指挥中枢,畅通了“穗好办”“粤政易”2个政务APP端口,打通了“社会救助审核审批、居民家庭经济状况核对、救助服务管理”3个系统,联通了从市到村(社区)4个层级的救助服务网络,撬动了社工机构、慈善救助、志愿服务、社会组织、爱心企业5方社会力量,指导各区按“一区一品牌”打造出“越关爱”“云助福”“爱心湾区”等N个救助服务品牌,构建起了“12345+N”的广州特色分层分类社会救助体系。

“穗救易”救助服务品牌被民政部评为全国2021年度社会救助领域创新实践优秀案例,相关工作经验获省“先锋杯”三等奖、市“金穗杯”二等奖,并被《人民日报》《民政工作文选》、央视频、府前直通车等专题刊播。

二、实施六项智慧救助工程

(一)实施“智申办”工程

一是通过“粤信签”等技术,在“穗好办”APP上线“救助申办”和“救助服务”2张清单共计30多项服务项目,困难群众在家“刷脸”验证并签署核对授权书后,即可“足不出户”申办各类社会救助业务。

二是通过人工智能技术开发上线了“救助智诊”服务,群众仅需输入家庭人口和经济状况等情况,便能一键预判救助类型,并支持群众在线提出救助申请,实现救助服务“零跑腿”。

(二)实施“智核对”工程

一是融合新一代技术迭代升级核对系统。横向汇聚本市67家单位30余类信息共100余项数据,纵向实现部省市三级核对平台互联互通,各级共享数据反馈后最快可以在2个小时内完成智能批量清洗、过滤,并根据不同业务规则进行科学运算,自动生成量化核对报告。

二是运用新质生产力打造车辆评估模型。与中山大学人工智能学院携手合作,全国首创自主研发“机动车辆价格人工智能评估模型”,仅需提供车辆品牌型号、使用情况等基本信息,实现车辆评估价格实时出具,有效缩减核对时间5个工作日,极大提升核对效率。模型自上线以来,已累计完成车辆评估1.6万余宗,节约财政资金超250万元。

三是以大数据描摹困难家庭经济画像。通过在核对报告归集包含收入财产数额、家庭敏感因子、家庭异常情况预警等10个关键指标、1个家庭经济状况趋势图、1个救助需求度等要素信息,刻画救助家庭的“用户画像”,有效指引救助部门落实救助帮扶,让核对报告主动为困难家庭“吹哨预警”。

四是构建跨省核查机制提升精准核对效能。深化部市核对平台联动,实现全国各核对业务跨区域核查全线上“一键查询”,累计完成近3000余宗跨省核查业务,有效解决基层异地核查难、路程远等老大难问题。

(三)实施“智审批”工程

一是在“穗救易”平台上线低保等业务入户调查功能和救助档案电子化管理模块,让基层工作人员不再需要拿着一堆表格走访入户,推动救助业务全流程无纸化审核。

二是在救助业务系统中的受理、审核、审批等重要环节设置“流水线”和“时间戳”,对死亡信息、资金发放信息、业务审核信息等出现异常时实时预警,有效消除救助风险隐患。

三是上线救助资金发放监管模块,通过救助业务系统生成困难群众名单,直接推送至“数字财政”“粤财扶助”等平台实现救助资金线上发放,实现在册名单、发放名单、实发名单“三单合一”,有效防止错发、漏发等风险。

四是在救助业务系统设定收入、财产、房产、机动车、商事登记等多项关键指标,通过人工智能技术,新增审批预警功能,当审批意见与核对结论不相符时提醒工作人员进行二次确认,当审批结果与核对结论不一致时进行永久业务标识。上线以来已产生预警1000余宗,有效防止“人情保”“关系保”,确保应保尽保、应退尽退。

(四)实施“智服务”工程

一是运用人工智能技术,建立“智能电访+短信问询+大数据监测+人工电访+实地走访”综合关爱模型,在重大节假日和高温、寒潮等极端天气期间,通过智能电访外呼服务或语音通知等形式,向全市在册困难群众开展暖心慰问、温馨提示等。2024年电访困难群众约107.9万人次,入户探访1861户,发送关心关爱提醒短信约48万条,及时发现并解决困难群众需求381个。

二是在“粤省事”“穗好办”平台上线社会救助电子证照查询功能,困难群众可通过查询电子证照进行身份核验,不再需要提供纸质的低保证、特困证等证件,方便群众办理消费性减免补贴项目等救助事项。

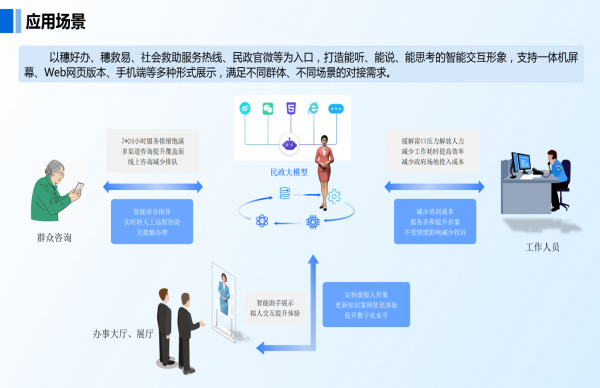

三是开发“民政救助AI问政大模型”,通过国产算力平台搭建24小时智能问政服务应用,接入“穗救易”、“粤政易”等服务平台,利用大模型、人工智能、数字人等新技术在社会救助领域创新交互模式,为救助业务人员提供减负增效的智能助手,为办事群众提供随时随地、零距离、一站式的沉浸式咨询服务,让群众感受更为智能、更加高效、更有温度的政务服务。

(广州市民政局供图)

(五)实施“智监测”工程

一是率先在全国建立纳保对象每月常态化核查机制。通过系统升级扩容,每月对全市6万余名困难群众家庭经济状况中的房产、车辆、商事登记(含外市)、大额支出、理财产品、银行存款等6个关键指标开展常态化预警监测,有效防止错保、骗保行为。2024年通过预警核实清退不符合救助条件的人员达224人,切实守好救助资金“钱袋子”。

二是会同供电、自来水、消防等单位创建“电亮民生”“约惠民生”等“守护民生”系列服务品牌,通过构建大数据模型对困难群众家中异常用电、用水、烟感、燃气等实时监测,年内处置预警约250宗,有效守护困难群众居家安全。其中,“电亮民生”项目是广州市民政局联同广州供电局共同开展“守护民生”救助服务项目。该项目依托于能源数据空间,采集新一代智能电表的用电信息,对用电激增或骤减等异常情况进行预警,为全市约6万名困难群众全覆盖提供居家用电安全智能监测服务,对过电流、温度超限、电动车入户充电等用电异常及时进行预警。2024年及时发现并处理用电安全隐患54起,有效织密困难群体的安全防护网。

(六)实施“智评价”工程

通过“穗救易”平台对接多个业务系统,设定救助工作机制建设、基本工作落实、资金使用等多维度线上评价指标,利用大数据技术开发“智·评价”功能,快速获取社会救助工作各类基础数据和统计结果,随后通过后台人工评定快速输出量化评价结果。实现评价数据的全自动化收集、分析、反馈和应用,并通过评价结果发现问题、改进工作,为管理部门提供科学的管理决策依据,进一步规范落实各项社会救助政策,有效提升社会救助工作绩效,促进提升全市社会救助服务水平,提升群众满意度,保障困难群众基本生活权益。

三、建设“穗救易·共助空间”综合救助服务平台

广州自2024年成为全省综合救助服务平台试点建设地区以来,通过强化组织领导、开展地标建设、秉承地域特色、注重科技赋能、整合救助资源等五大措施,积极推进全市“穗救易·共助空间”综合救助服务平台试点建设,有效畅通困难群众救助服务“最后一米”。目前,全市已建成41个“穗救易·共助空间”,累计服务困难群众超10万余人次,工作成效先后被人民日报客户端、光明日报、南方日报、央视频等主流媒体专题报道近百次。白云区《“1234” 打造“云助福”综合救助服务平台 创新推动“输血救助”与“造血帮扶”有效衔接》建设经验,被民政部评为全国2024年度社会救助领域创新实践优秀案例。主要建设举措如下:

(广州市民政局供图)

(一)强化组织保障,高效推进试点落地。一是高位推动。上级领导高度重视综合救助服务平台试点建设,多次就“穗救易·共助空间”试点建设作出指示批示,并亲自推动工作进展,定期了解建设情况。二是经费保障。与财政部门主动沟通协调,积极争取到省、市福彩公益金专项支持835万元用于平台试点建设,为工作开展提供坚实的资金保障。三是高效实施。及时出台《广州市“穗救易·共助空间”综合救助服务平台试点工作方案》,对试点工作的总体要求、试点目标、工作原则、功能定位、建设标准、职责分工、推进步骤、工作保障等八大方面进行明确规定,并针对平台建设的具体指标、宣传标语和标识等进行统一规范,提供标准化模板,促进平台试点建设任务高效实施。

(二)开展地标建设,完善平台功能设计。一是谋划地方标准。主动联合广州市标准化研究院制订《“穗救易·共助空间”建设规范》地方标准,坚持以标准促发展、以规范促落实。目前该地方标准已完成送审手续,待市场监督管理部门审批通过后即可发布。二是规范场所选址。充分利用现有民政服务场所、党群服务中心、便民服务中心(综合政务服务中心)、新时代文明实践所等场所,建设4级实体化平台,实现救助服务阵地下沉与服务前移,有效提升困难群众救助申请的可及性和便捷性。三是制定设计规范。制定《广州市“穗救易·共助空间”装修设计模板》,规范空间平面布局、功能区分布,设定空间IP形象等,并对上墙的“穗救易·共助空间”LOGO、惠民清单、办理流程图、共助地图、“穗救易”二维码等五要素进行统一规范,形成整体装修风格,强化品牌输出影响力。

(三)秉承地域特色,塑造本土品牌魅力。一是发布惠民清单。印发《广州市分层分类社会救助惠民清单(2024年版)》和《广州市民政局 广州市财政局关于进一步贯彻落实服务类社会救助试点工作的通知》,以“穗救易·共助空间”为阵地,深入开展服务类社会救助试点工作,发布46项惠民事项,涵盖困难群众基本生活救助、专项救助、社会帮扶等内容,有效提升救助服务易及性。其中南沙区对辖内16名60岁以下困难家庭(低保、低边和支出型)中失能对象实施居家照料护理服务。白云区为623户1092人安装了“平安通”服务,为3000多名低保、低边对象开展照料护理等级评估、照料护理等服务。花都区通过政府购买第三方机构服务的方式,组建了“精神科医师+康复治疗师+心理咨询师+社会工作者+救助协理员+医务志愿者’的“6+”专业服务力量,为190名低保家庭、低边家庭和特困人员中的精神障碍患者免费提供多样化社会康复服务近2.5万人次,有效助力康复者回归社会,实现自我发展功能。二是深化“党建+救助”品牌。指导白云区民政局、三元里街道与人民日报华南报业发展部合作共建全省首个“人民智汇e站便民服务空间”暨“云助福”共助空间,积极探索共助空间常态化运营模式,深化“党建+社会救助”模式。目前通过合作共建形式,已有效推动黄石社区等4个基层综合救助服务平台建设。

三是打造区级特色空间。按照“一区一品牌”原则,推动11个区建设具有本地特色的综合救助服务品牌,为困难群众提供心理疏导、政策咨询、物资帮扶、医疗救助、适老化改造、技能提升培训等多元服务,指导各区打造越秀区“越关爱”、海珠区“温暖海珠”、荔湾区“益+”、白云区“云助福”等特色空间品牌和暖心场域空间,有效促进困难群众救助帮扶更加温暖易及。各级共助空间自挂牌以来,已累计服务困难群众超10万人次。

(广州市民政局供图)

(四)注重科技赋能,构建上下联动体系。一是建设线上共助空间。依托线下实体空间建设,分批次开发适配基层面向群众的线上共助空间9个,实时公布政府救助和慈善帮扶信息,以及辖内救助服务项目和社工服务动态等,积极畅通社会力量参与救助帮扶的有效渠道,推动服务类社会救助试点走深走实,形成救助服务“需求-指挥-处理-反馈”全链条闭环管理。二是建设低收入人口救助帮扶模块。设立8个纬度40多项指标,包括经济、健康、教育、居住、就业、社会融入、家庭人员、社会保障等多项监测指标,与“穗救易”平台进行对接,实现线上救助需求动态监测、主动发现、温暖救助。三是建设服务类社会救助需求台账模块。在PC端以及穗好办、粤政易等APP上线服务类社会救助需求台账模块,以各地“共助空间”为阵地,收集困难群众救助服务需求,提供一站式救助申办、需求登记、台账管理、转办转介、跟踪服务等。四是建设社会救助服务品牌馆。根据各级综合救助服务平台建设特色,以“穗救易”平台为载体,联动供电、水务、消防、城管等部门,打造“电亮民生”“水润民生”“约惠民生”“气暖民生”等市级“守护民生”系列服务品牌,指导各区建设“如愿行动”“困难群众爱心帮扶”“微心愿”等区级服务品牌,为困难群众提供救助服务达15.44万人次。其中荔湾区创新打造的"荔志同行"品牌成效显著,通过建立困难家庭大学生资助长效机制,2024年推出学费补贴专项计划,同步开展校企联动的健康体检与就业帮扶,全年累计资助困难学子150人次,发放助学金61.2万元,实现从经济援助到发展支持的立体化救助。

(五)整合救助资源,形成多元共助格局。一是广泛链接救助资源。各区广泛链接社工、志愿者、慈善机构、社会组织等社会力量参与救助帮扶,扩大服务供给。共助空间融合了“慈善超市”“善城暖屋”“百姓书屋”“和谐心房”等服务功能区,以“一体化、一站式”平台为困难群众提供个性化、差异化救助服务,持续升级为“民生空间、幸福空间、创新空间”。二是形成全民共助生态。越秀区北京街、海珠区素社街、白云区鹤龙街等共助空间分别成功引入了专业心理咨询团队、广州劳模关锦霞为带头人的“阿关服务站”、“红棉老兵”等11支志愿力量进行常态化驻场服务,有效构建起了“政府救助、社会扶助、群众自助”的“共助”新格局。其中白云区鹤龙街以共助空间为载体,发展形成了“共助联盟”,成功调动起辖内行业商会、经济联社、爱心企业、慈善组织等多方社会力量参与共助帮扶。并首创1:1村社帮扶机制,2024年纳入服务管理档案1191户1975人,帮扶金额300多万元,打造出“基层党员先锋队+村社+社会组织+社区志愿者+网格员+爱心企业+爱心个人”8支社会救助党员服务队,累计电访、巡访困难对象近80万人次,提供照护、送餐、转介等帮扶服务逾9万人次,有效保障困难群众基本生活和健康安全。黄埔区加强救助、慈善与社工的深度融合,九佛街共助空间积极链接爱心企业资源,开展助残追光计划、助老团圆车队、助童护瞳计划等特色项目,提供居家安全微改造、长者远程出行、儿童护眼体检等特色服务,累计服务800余人次;联和街率先成立区内首个困难群众救助帮扶爱心联盟,成功链接爱心物资和捐赠逾28万元帮扶困难群众超百余人。三是发挥示范引领作用。充分发挥共助空间政策宣传阵地作用,印制7.5万份《广州市社会救助业务办事指南》予以宣传派发,及时公布救助标准、申办程序等。在共助空间电子屏,以及花城广场、北京路、流花路等重要公共场所循环播放《推进“穗救易”全面扩围提质 构建广州特色智慧救助服务体系》公益视频广告,强化救助政策宣传。

截止2024年底,各级共助空间先后接待上级部门、外市单位等调研学习158场次,有效发挥示范引领作用。

(广州民政梁镜清、邵美欣供稿)

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved