初见李元华大姐,令人惊羡不已,没想到一位年过七旬的人,竟然如此年轻;而聆听她的聊天,你会豁然开朗,一位艺术家何以青春不老。

李元华在中国戏曲界、歌剧界和诗词界可谓闻名遐迩。她担任过中国文联第六届全委、中国民族声乐学会副会长、中国社会艺术协会副主席、中国音乐家协会理事、中华诗词学会艺术顾问等多项职务,同时也是享受国务院特殊津贴专家、原文化部专业人才应聘资格考评委委员、原文化部文华奖评委、原文化部群星奖评委。她主演过几十部传统京剧、昆曲及现代戏,在电影京剧《龙江颂》中,成功塑造了团支书阿莲的形象;在歌剧领域,她是歌剧《白毛女》中第二代“喜儿”的扮演者,主演过《白毛女》《小二黑结婚》《窦娥冤》《深宫欲海》《鸣凤》等多部大型剧作,塑造了一个又一个深入人心的人物形象;她在中华传统诗词的演唱表演上也有独特的贡献,策划、导演了多台中华诗词歌舞晚会。今年年初,她应邀参加《诗意中国春晚》,一曲《咏梅》,余音绕梁,令人回味……

著名表演艺术家李元华

清晨的阳光洒在树梢,投射至屋内。在京城李元华寓所,我们访问了这位老艺术家。一袭素衣丝毫遮挡不住她作为表演艺术家的气质。回首平生,她用历经沧桑却是温柔平和的语调说:“现在看来,一个人在晚年的最大幸福,不在于衣食无忧的物质享受,而是在此阶段依然能保持青春的热情,用专业和智慧继续为社会服务,并受到人们的欢迎。”

芳华年代的人生信条

李元华最早接触的是传统京剧和昆曲。1959年,12岁的李元华考入了上海戏曲学校,主攻京剧梅派青衣。她幸运地遇到一批戏曲界名家。她的启蒙老师,是泰斗级梅派传承人言慧珠,主教老师是杨畹农,她的昆曲老师,也是朱传茗等昆曲名家。“学校的老师们太优秀了,从1959年到1965年,我在上海戏曲学校经历了非常严谨、完善的学业过程。”在校期间,她除了学习传统京剧、现代京剧和经典昆曲,还学习了斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧表演体系,以及乐理知识和声乐等一系列艺术技能。这段艺术教育经历,为李元华打下了深厚的学养基础,也让李元华树立了凭借实力获得尊重的人生信条。同时,父亲的政治冤案,让学生时代的李元华背上了沉重的包袱,更坚定了她自强的信念。她勤学苦练,在又红又专的道路上付出了异于常人的努力,以至于在训练中多次因劳累而昏倒。

李元华(右二)随校长言慧珠(右三)学京剧《宇宙锋》(1960年)

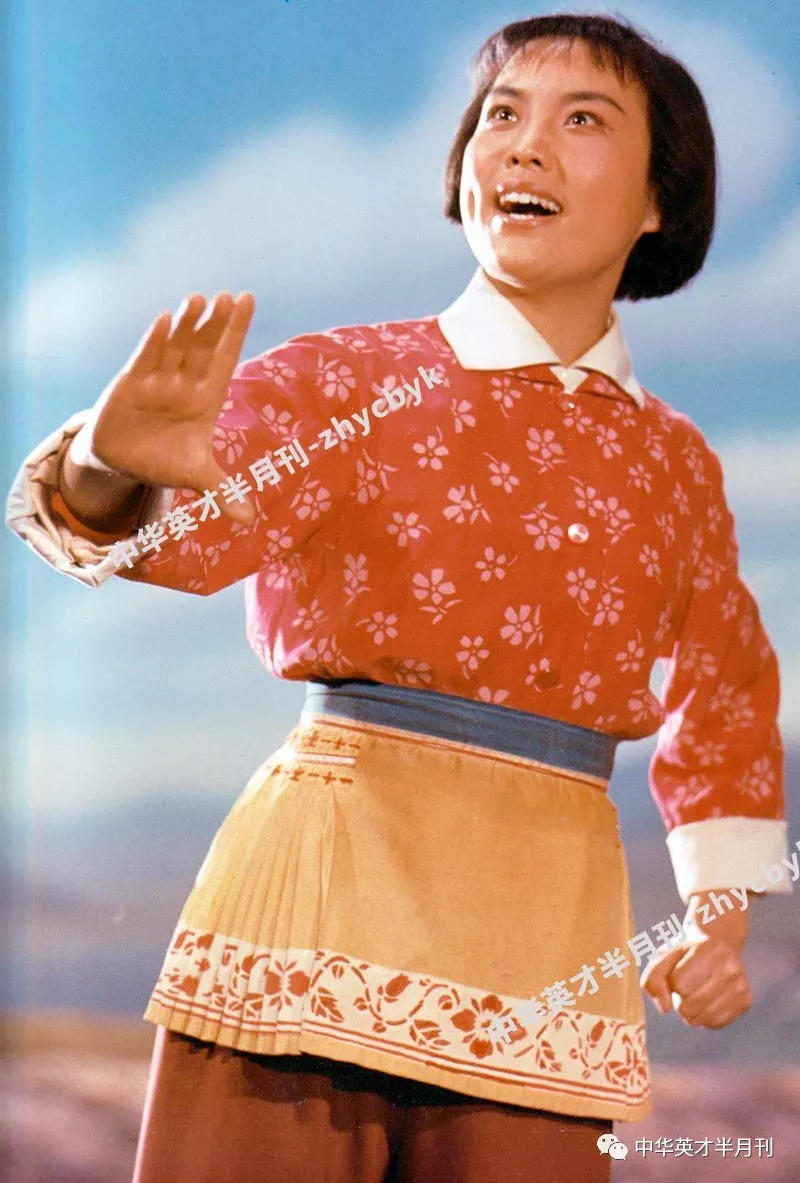

在电影京剧《龙江颂》中饰演阿莲(1970年)

天道酬勤,李元华的努力换来了回报。年轻的她始终是学校重点的培养对象,她主演过《玉堂春》《二进宫》《游园惊梦》《贵妃醉酒》《海港》《沙家浜》《智取威虎山》等几十部传统京剧、昆曲以及现代京剧;后来,她又幸运地进入京剧电影《龙江颂》创作团队。当时正处于“文革”特殊时期,李元华被选中担任舞台京剧女一号江水英B角、电影京剧女二号阿莲A角。同一剧中,一人担任两个主要角色,这对于一个刚出校门的女演员来说,是对其戏曲功力的极大肯定,在当时的京剧界殊为难得。特别是她在电影中塑造的团支书阿莲的形象,迅速被观众熟悉,得到广泛的好评。正是阿莲这个角色的成功塑造,给她引来了一个大机会。

与歌剧表演艺术家王昆(中)和郭兰英(左)(1977年元月)

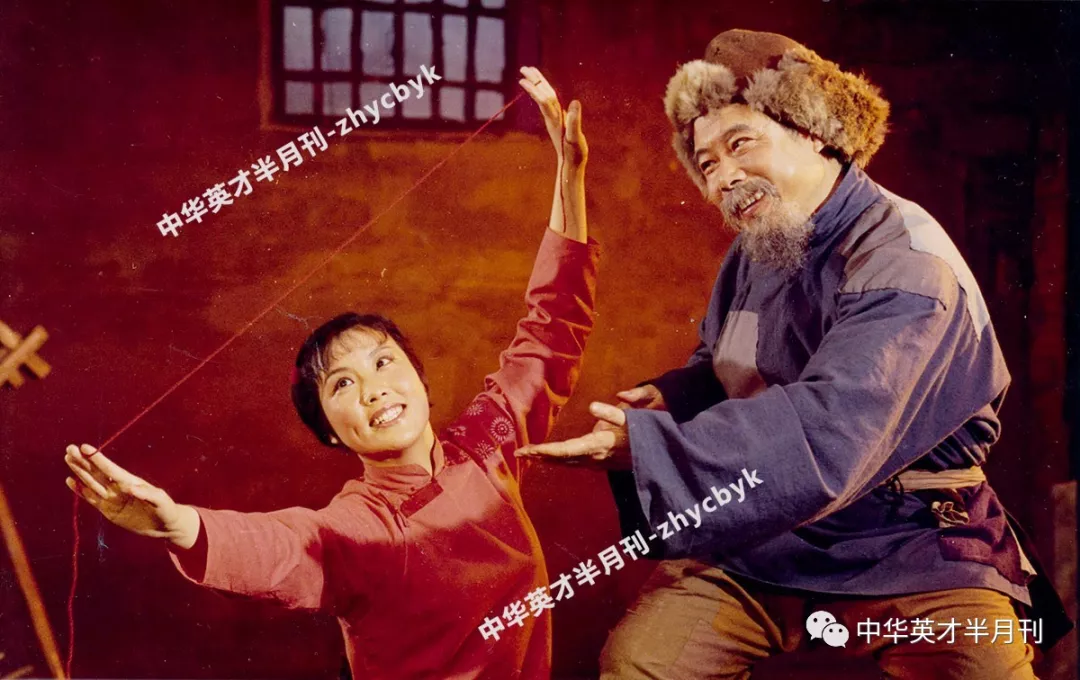

在歌剧《白毛女》中饰演“喜儿”(1977年)

“文革”之后,李元华的艺术道路遇到了新的转折,她被文化部调到中国歌剧舞剧院主演歌剧《白毛女》。这是一部在延安时期创作的里程碑式歌剧。1977年,她与著名歌剧表演艺术家郭兰英一起承担了“白毛女”的角色。由于有着18年戏曲功底和演艺经历、数年声乐训练基础,李元华仅在十天左右就完成了喜儿的角色,表演大获成功,受到业内外一致赞誉。李元华说:“我幸运地和从延安鲁艺、东北鲁艺演了几十年《白毛女》的老艺术家同台,他们感染了我,带着我走进了歌剧殿堂。”歌剧界的老艺术家欣慰地说:“歌剧事业后继有人了。”

从此,她幸运地进入了歌剧艺术行列——这门她一辈子都在热爱与从事的艺术领域之中。

主演电影故事片《北斗》(1979年)

1979年长春电影制片厂要拍摄一部上下集的音乐故事电影《北斗》,31岁的李元华被导演选中饰演女主角。剧中女主角谢桂兰要演唱十几首陕北民歌,李元华演唱的《走西口》掀起一股“西北风”的热潮。《北斗》是新中国成立以来第一部歌颂陕北革命根据地和红军领袖刘志丹的电影。此片在表现手法上,将音乐风情与电影的视觉形象融为一体,在当时的中国影坛是罕见的,该片获得了文化部1979年优秀影片奖。

李元华回顾从艺成长之路,总是感慨自己幸运地遇到了好导师、好伯乐、好机缘。而在我们看来,这也与她凭借实力赢得尊重的信念,自强不息、精益求精的努力分不开。

填补中国歌剧史上的空白

上世纪80年代,随着改革开放,许多新奇的事物涌入人们的生活,港台流行歌曲、台湾校园歌曲等在短时间内成为青年趋之若鹜的音乐形式。随之而来的,就是包括歌剧在内的主流艺术的冷落,中国歌剧进入一段困惑与彷徨的寂寞期。

自李元华踏进歌剧行列,便痴迷、醉心于这门艺术,充分享受到一种幸福感。她不甘于看到歌剧变得如此寂寞,曾在《北京日报》上发表《让寂寞的事业红火起来》一文,强调中国歌剧与中国人民的近代革命斗争同呼吸共命运,并充满激情地呼吁文化界领导、剧作者以及热爱歌剧的人们关注歌剧事业,积极创作,推动歌剧事业的红火发展。文章发表之后,李元华萌生出一个想法:拍摄一部介绍宣传中国歌剧成果的电视系列片。

按说,这本应是行业主管部门的事情,作为个人投入,无论是集资、筹划,还是具体的执行、拍摄方面,都困难重重。但李元华矢志不渝。她从一位民间企业家那里筹集了50万元经费,就用这些捉襟见肘的经费支撑了整个制作。那段时间,她和丈夫高育发不分昼夜地忙碌,以至于顾不上家中八十多岁的老爹和四岁的儿子。李元华说:“好在得道多助,过去我曾经帮桥梁厂演出,没要劳务费,而在我遇到困难的时候,他们的舞台就供我们拍摄使用;后来又有了中央电视台的支持,台里的录音棚也免费提供给我们使用。”

在电视连续剧《天宝轶事》中饰演杨贵妃(1982年)

几年的时间里,李元华克服种种困难,先后录制了二三十年代黎锦晖创作的儿童歌舞剧《小小画家》《麻雀与小孩》,战争时期聂耳创作的《扬子江暴风雨》,延安时期的秧歌剧《兄妹开荒》《夫妻识字》、歌剧《白毛女》等,解放以后的《洪湖赤卫队》,以及1980年代创作的《伤逝》等十几部歌剧作品,完成了一部宣传中国民族歌剧的电视纪录片《中国歌剧欣赏》。这一工程填补了中国歌剧史上的空白,被歌剧界认为是一件功德无量的好事。“这也是我一辈子感到骄傲与欣慰的。”李元华自豪地说。

在宣传中国歌剧的同时,李元华积极投身新歌剧的创作和排演。她与湘潭市歌舞剧团合作,在1980年代中期推出了歌剧《深宫欲海》。在几个月的排演过程中,她协助导演帮助年轻演员做小品,耐心帮助他们塑造角色。这部歌剧在1987年全国歌剧汇演中,获得一等奖。演出结束后,团里给她劳务费,李元华分文不取。她说:“让我演出新歌剧就是最好的奖励。整个歌剧还处在困难期,我理解歌剧生产的艰难。”

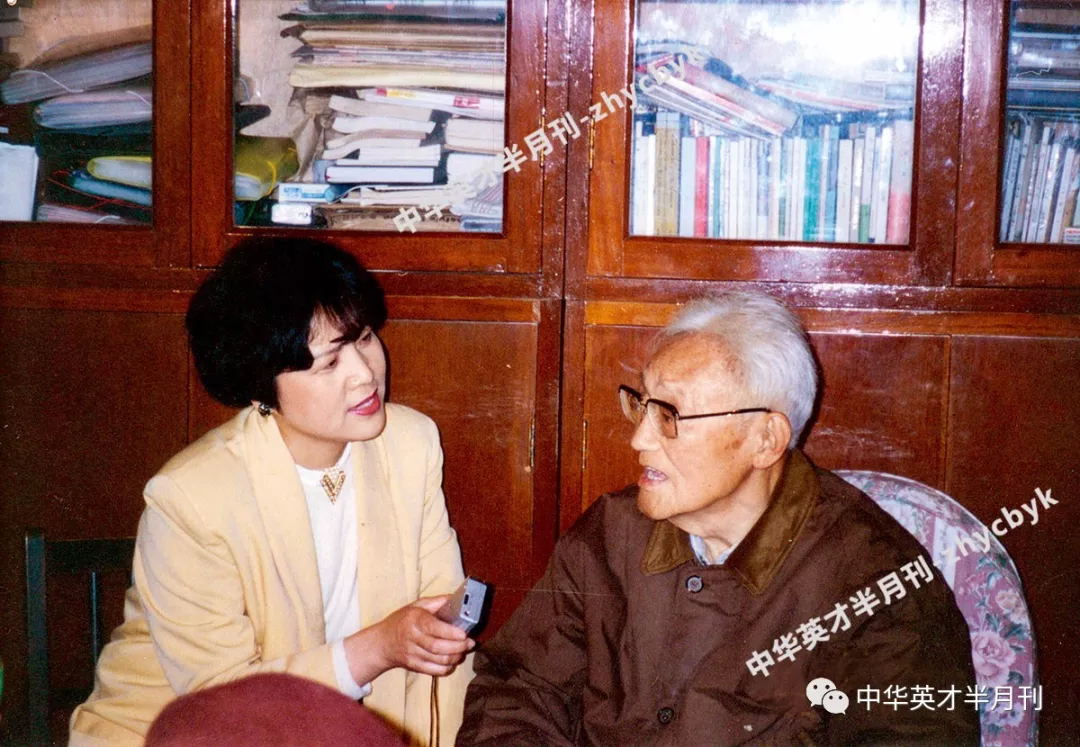

和著名作家巴金商谈歌剧《鸣凤》的创作(1993年)

主演歌剧《鸣凤》(1993年)

广州惠州实验剧团准备排演李元华主演的歌剧《鸣凤》,这是一部根据巴金小说《家》改编的歌剧,苦于没有经费,李元华主动替剧团找市领导支持。她先打听到市长在哪里开会,随后去宾馆等候市长。车到后,她便走上去问:“您是李市长吗?我能否用几分钟的时间,推荐一个文化项目?”就这样,她从一台戏谈到惠州的文化建设,最后得到李市长的认可和支持。当时惠州实验剧团还从未排过歌剧,李元华又邀请中国歌剧舞剧院的老院长陈紫、中央戏剧学院舞美系主任齐牧冬、湖南音协主席刘振球等一班歌剧精英参与创作指导。1993年中旬,这些年过半百的老艺术家,住在脚手架尚未拆除的新楼房里,没有空调、没有纱窗、没有装修,自己做饭,自己打扫卫生。陈紫老院长对此打趣道:“我们又回到延安了!”这部歌剧在广州、惠州演出十几场,场场爆满。《中国文化报》头版头条报道:“八方名伶集惠州,歌剧《鸣凤》惊四座”,并配发评论《提倡名演员走下去》。李元华拿着录像送到巴金家中,巴老高兴地说:“你们完成了我多年一个夙愿。我的小说被各种文艺形式演绎,唯独没有歌剧,话剧中鸣凤投湖之前大段台词不足以表现她的心声,歌剧用咏叹完成了她对黑暗制度的控诉!”

与中华传统诗词的不解之缘

李元华在醉心于歌剧事业的同时,也倾心于中华传统诗词的歌曲演唱。她是一个浸润于中华传统文化的艺术家,几十年来为传承中华诗词艺术做了大量探索和开创性的工作,为中华诗词的演唱及推广做出了卓越的贡献。当中华传统诗词还备受冷落、仅在学者诗友中存在时,李元华就是中华诗词学会的艺术顾问。至今她依然活跃在中华诗词表演的舞台上,先后策划推出了多部创意不凡的中华诗词歌舞晚会,像她这样热衷于中华诗词表演的艺术家可谓是凤毛麟角。李元华2017年荣获中国大众文化学会颁发的“大众文化终身成就奖”。

演唱唐诗《黄鹤楼》,其丈夫高育发朗诵(2015年)

说到李元华与诗词的缘分,还要追溯到上世纪70年代。当时,毛泽东主席因晚年白内障严重影响阅读,文化部组织挑选了六七名演员为毛主席录制演唱中华传统诗词,李元华是其中年龄最小的一名。那段时间,李元华在文学家、诗词研究专家和作曲家的指导下,演唱了近百首诗词歌曲,自此她便与中华传统诗词结下了不解之缘。

李元华的诗词演唱既有传统戏曲的韵味,又有现代声乐艺术的融合。1997年,为庆祝香港回归,她与丈夫高育发一起,为中国文联、中华诗词学会策划导演了中华诗词情景演唱会《回归颂》,这台晚会在当时几百台晚会中独树一帜,将我国历代爱国诗篇、友情诗、山水诗进行有机组合,表达出庆祝香港回归的喜悦。时任全国政协主席李瑞环看后给予高度评价。1999年澳门回归,李元华又别出心裁地为中国文联策划组织了大型歌舞晚会《莲颂》。这台以莲花为主题的晚会,得到澳门知名人士马万祺先生的支持,演出后收获了热烈的反响。

2015年带领学生演唱中华诗词

进入新世纪之后,李元华又相继策划推出了一系列中华传统诗词歌舞晚会。她与丈夫高育发搭档,推出了台湾诗人蔡肇祺的诗词作品音乐会《诗乐情深》,随后她又率团到台湾唱响《来自心国的旋律》诗词演唱会。为迎接党的十八大召开,推出中华诗词交响演唱会《心灵律动》,纳入文化部主办的优秀剧目展演。为庆祝十九大胜利召开,李元华与国务院参事室中华诗词研究院共同举办《今又重阳诗词晚会》,在吉林卫视举办《李元华中华传统诗词演唱会》等等。李元华对中华诗词的演唱推广抱有一种崇高的使命感,对古圣先贤的诗词大作有一种敬畏之情,她把传承与创新、历史与当今完美地结合,使得这些晚会的艺术呈现富有深厚的文化内涵,给予观众丰富的精神享受,充分展现了博大精深的中华传统文化的诗意之美。让这些千年的静态的文字,乘着音乐的翅膀鲜活地呈现在舞台上,以中华民族独特的大写意的美学思维,弘扬抒写传播着中华文明。

不断拓宽生命的舞台

李元华曾有多次当艺术团体领导的机会,但不是她主动谢绝,就是相关部门因她的才华而不肯放手,她也不去争取。她爱艺术不在乎职位,更怕人事纷争;艺术成就给她带来了荣誉,也带来一些嫉妒和麻烦。面对无奈的人事矛盾,李元华的态度是:忍一时风平浪静,退一步海阔天空。

与女高音歌唱家才旦卓玛(中)和邓玉华(右)(1996年)

而今,所有的磨难和挫折,都成为李元华人生的财富。她说:“我们这些经历了坎坷艰难的人,与今天的青年人是不一样的,丰富的阅历让我们比较成熟,善于思考,使得老艺术家更有价值和作为。”她虽然已经走过古稀之年,但一刻也未停止思考,反而更加积极地拓宽自己的舞台,张扬时代新风,给青年以启迪,用思想与社会合作,用自己的创意拓展舞台,用美好的创意影响社会。

她将自己的舞台拓展到三尺讲台。到专业艺术院校为学生讲,也到国家图书馆、国家行政学院为干部讲,还到各省市区文化馆为民众讲。她讲京剧,讲诗词歌赋,讲中华传统文化,也讲歌唱与养生。在这个新的人生舞台上,李元华对自己有着很高的要求。她说:“如果说舞台是我的生命加油站,那么讲台就是我的考场。我必须意识到,讲一句废话就是浪费别人的生命。一个上了年纪的人,要讲出有价值的东西。”这种意识使得李元华的生活方式变得越来越积极,每天早上一起床,她一边运动,一边打开笔记本电脑听课,接收新的知识。

李元华将自己的舞台拓展到了文艺舞台之外,她原来关注的主要是歌剧舞台,以及中华诗词艺术的弘扬,现在她的舞台越来越宽,以多元文化的思维和社会责任心,把自己的创意策划变成可操作的现实,现在她特别对“精神养生”情有独钟。我们采访前,她正在与一家有机农产品公司商讨组建“歌唱养生俱乐部”。她说,我们是一种跨界合作,他们搞有机产品、绿色产品,我搞歌唱养生,用文化艺术养心,精神美容将是生命的永久的美。李元华用自己的文化艺术方式帮助推广绿色产品,也让人们更加热爱文化艺术、关注修身养性、关注精神生活的提升。“我觉得合理膳食固然重要,但拥有一个健康的心态才是养生之本,文化艺术可以让人保持积极向上的心态,是心灵和生命最好的养料。”

李元华是一位有艺术高度也有精神高度的人民艺术家。无论是从艺还是做人,都有一种“自强不息”的劲头:做女儿不依赖父母,做学生不依赖老师,做演员不依赖领导,做妻子不依赖丈夫。即使在退休之后,她也没有停止过艺术思考和艺术修炼。她有一句话说得好:“退而不休才能老而不朽。”她用艺术的方式温暖了社会,也温暖了自己。年高七旬,她仍然有一份社会需要的专业,仍然有一群热心公益的朋友,仍然有一颗为人民服务的热心,这就是李元华在晚年最大的幸福。

李元华在北京寓所接受《中华英才》半月刊记者专访范丽庆摄

李元华,回族,1947年出生于上海。中国歌剧舞剧院国家一级演员,享受国务院特殊津贴专家。历任中国文联第六届全委、中国民族声乐学会副会长、中国社会艺术协会副主席、中国音乐家协会理事、中华诗词学会艺术顾问、民进中央委员、北京市政协委员、文化部专业人才应聘资格考评委委员、文化部文华奖评委、文化部群星奖评委。

主演传统京剧、昆曲《玉堂春》《宇宙锋》《二进宫》《贵妃醉酒》《游园惊梦》《王宝钏》等,现代京剧《龙江颂》《沙家浜》《红灯记》《海港》《杜鹃山》等;在电影京剧《龙江颂》中成功塑造团支部书记阿莲的形象,被社会大众广泛熟悉和喜爱。主演大型歌剧《白毛女》《小二黑结婚》《窦娥冤》《洪湖赤卫队》《深宫欲海》《鸣凤》等;在获奖电影音乐故事片《北斗》(上下集)中饰演谢桂兰,在电视连续剧《天宝轶事》中饰演杨贵妃,多次荣获全国歌剧汇演和各种文艺演出评比一等奖、优秀演员奖。

中国歌剧史研究专家,策划制作中国民族歌剧电视纪录片《中国歌剧欣赏》;著名诗词歌舞晚会策划人,成功策划导演并主演庆祝香港、澳门回归大型诗词情景演唱会《回归颂》《莲颂》,迎接党的十八大诗词交响演唱会《心灵律动》,庆祝党的十九大胜利召开《今又重阳中华诗词演唱会》等;曾兼任四川省交响乐团艺术总监,为该团导演了歌剧《鸣凤》,带团参加了第四届诗歌节,上演了《中华传统诗词交响演唱会》。

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved