从河南开封清明上河园景区游客挑战“飞身上马”、西安实景歌舞秀《驼铃传奇》让真狼上台,到老牌文旅演艺项目《宋城千古情》中游客与NPC的歌舞互动……近两年,社交媒体上能刷到诸多文旅演艺出圈的案例,看一场实景演出成为人们旅游体验的重要组成部分。

近两年文旅演艺快速发展,其票房约占全国营业性演出票房收入的1/3。传统的实景山水、民风民俗展示已经很难满足游客的需求,最能戳中人们兴奋点的是亲身参与的互动体验。

在众多沉浸式文旅演艺项目中,导演王潮歌的“戏剧幻城”模式颇为独特。2021年由其导演的《只有河南·戏剧幻城》面世,2023年《只有红楼梦·戏剧幻城》迎客,这种大规模、多空间、以沉浸式体验为主的戏剧聚落群,成为文旅融合的新形态和文旅演艺的新标杆。

然而,近日文旅领域有一则新闻广受关注:“戏剧幻城”模式的起点——2019年首演的《只有峨眉山·戏剧幻城》因亏损暂停演出。文旅演艺及“幻城模式”确实为旅游和演出行业注入新活力,同时从其商业运营的起伏中,也能察觉出艺术与市场的复杂关系。

巧妙的视角:《红楼梦》和它的读者们

相较于占地622亩(约41万平方米)的《只有河南》,《只有红楼梦》的面积仅约为其1/3,但它同样设有21个演出空间,包含三个大剧场和18个小剧场演出;《只有河南》有56个空间,而《只有红楼梦》在更小的体量里打造出108个情境空间,借鉴中国古典园林的造景手法,以各种形态的门洞框景,营造移步换景的效果。

《红楼梦》是具有深厚人文底蕴的超级IP,种种形态的改编数不胜数。相较于常见的对《红楼梦》情节的改编和阐释,王潮歌找到了一个巧妙的切入点:从阅读《红楼梦》的读者视角出发。《只有红楼梦》并非意在对原著进行重新叙述,而是聚焦于不同时代、不同身份的《红楼梦》读者与这部作品的联结。王潮歌曾在采访中说,《只有红楼梦》中的演出可以分为三类:与《红楼梦》有关系的、与《红楼梦》有半点关系的和与《红楼梦》半点关系都没有的。

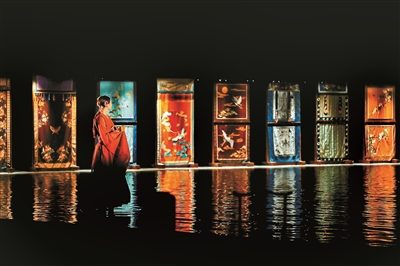

《只有红楼梦》三个大剧场的演出内容直接取自书中情节,通过叙事上的解构和有设计感的观看方式,让观众对原著主要情节进行快速回顾。例如在《有还无》剧场,以曹雪芹的作者视角引导观众聚焦十二金钗的命运轨迹;《读者》剧场让观众在三个空间中行进,以或坐定或站立的方式,重温宝玉那块玉佩的故事、王熙凤的命运和抄检大观园等情节。

而在18个小剧场里,主要是从不同时代的阅读者与《红楼梦》的关系切入叙事。在剧目《书不尽》中,创作者选择了两个争议人物——续写《红楼梦》后四十回的高鹗与程伟元。一场不到30分钟的无台词演出,展现了围绕两个主角的后世争议、网友责备,当然《只有红楼梦》最终对他们让《红楼梦》变得完整表达了敬意。

剧目《石呆子》聚焦《红楼梦》中一个不起眼的角色石呆子。一位现代考古学家因考据出石呆子的死、找到了他的墓,准备召开记者发布会,以这一荒诞情节呈现执著于收藏骨扇的石呆子和执著于考古的学者这两个“痴人”独特的生命状态。在剧目《红楼梦第三十三回》中,选择宝玉和贾环这对同父异母兄弟的故事,借助明星和助理这组现代社会人物关系及视角,重新审视贾环的扭曲心理。而在《四水归堂》中,给予一个“玩物丧志”的少爷跳出世俗评价标准的包容书写。

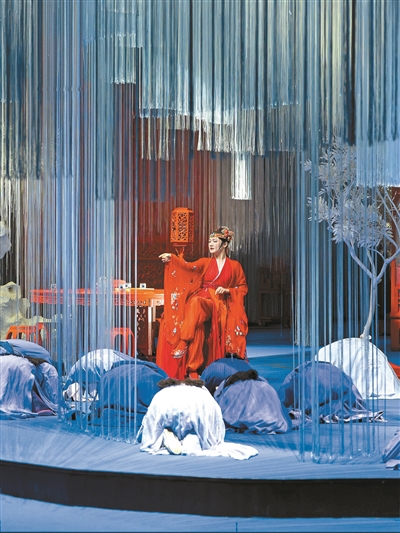

《只有红楼梦》选取小人物作为故事的焦点,对《红楼梦》的人与事不加评判、不下断语的创作态度,展示出难得的与观众平等对话的质感。相较于对原著的谨慎态度,《只有红楼梦》在舞美形式上则夸张而精致。无论场景规模大小,通过舞美置景或水平或上下的组合,场景快速切换,辅以灯光、烟雾的运用,色彩的调配和动态变化,形成与剧情发展、观众感知的呼应。

上演剧目《只有红楼梦》的剧场里,能容纳1400人的观众席呈环绕式俯视舞台,演出过程中多个独立舞台升降、旋转,不断打破观众在观演过程中的视觉期待。在《读者》剧场中,由多块屏幕拼接而成的环形舞台,借助屏风的开合,引导观众跟随演员的表演与场景变化在移动中观演。《有还无》则通过水舞台搭配可独立移动的竹筏与门帐,营造太虚幻境虚实交织的意境。

行进的空间:制造真实与幻觉的转换

《只有红楼梦》的21个演出空间中,大剧场演出时长65至85分钟,小剧场除《第三十五中学》因独特的互动方式时长达70分钟外,大部分都控制在40分钟左右。简化的情节、较为完整的戏剧冲突和强烈的视听刺激,能够快速抓住观众的注意力,让人们在放松休闲的环境中发生共情。

《只有红楼梦》围绕《红楼梦》“真亦假”的主题,着力打造游客在行进中体验真实与幻觉转换的空间。为此,其在演出前后、观众观演之中,都设计了诸多提示真假、虚实等二元关系切换的时刻。每个剧目开始前播放的“观演须知”会向观众问好:“您好啊读者朋友,我看见您来了,就坐在我的对面。”将今人与古人的对话作为故事框架,已经成为“幻城模式”的重要表现手法。

在《红楼梦第三十三回》《四水归堂》《张迎春》等剧目中,故事都以一个与观众同时代的角色开场,以他的叙述视角回忆或穿越回过去的年代或《红楼梦》书中的某个场景。演出《有还无》串联起当下读者与曹雪芹、“太虚幻境”中十二金钗故事的三重时空对话,演出中,扮演曹雪芹的演员会反复向现场观众提问:“这世上有荣国府、宁国府吗?有还是没有?这世上有一个地方叫大观园吗?有还是没有?”

在演出《真亦假》中,创作者试图将《红楼梦》中的真与假,进一步嵌入剧场艺术制造的真实与幻觉之中。演出开始前,观众会被引导从剧场后台进入,穿过道具间、服装间,在候场区见证演员上场前的紧张气氛。然后观众会走上舞台,饰演《红楼梦》角色的演员会走进观众席,这些演员以生活在当下的“真实人物”的状态呈现,既与舞台上饰演《红楼梦》人物的演员互动,也与在舞台上看戏的观众交流。最后观众再走向观众席,坐定后欣赏《红楼梦》的主线故事。这种时空的错位,会让观众本能地产生“我在哪儿”的觉知,不断打破观众的观演预期。

戏剧的能量:借鉴小剧场的灵活多元

文旅演艺作为一种演艺消费场景,与戏剧艺术存在着独特关联。近年来,观众对沉浸式体验、互动感的需求日益提升,而小剧场戏剧本身既具备不依赖固定剧场空间的灵活属性,其多元的观演形式也能更好地适配不同场景。正是凭借这些特点,小剧场戏剧被文旅演艺吸纳借鉴,成为推动其创新的重要力量。

《只有河南》和《只有红楼梦》几乎涵盖了近年来各个沉浸式、环境式小剧场演出中使用的观看方式、叙事视角与技巧。例如《读者》《真亦假》中采用行进式观剧方式;《四合院》《我就不喜欢红楼梦》《红楼梦第三十三回》中,观众坐在旋转座椅上,实现对360°演出区域的观看;《床剧场》中,观众躺在各种不同型号、造型的床上,通过斜置的巨型双面镜,在反射与透视间感受梦境与现实。

在“戏剧幻城”中,戏剧为旅游目的地提供的不仅是故事,更是一个假定的、安全的时空,不仅能让游客脱离日常的现实空间,更能通过进入一个个或大或小的剧场,完成在不同时空的感知体验。《只有红楼梦》的18个小剧场,通过置景呈现出不同时空的怀旧感,《上海路甲36号》还原1917年上海法租界的生活场景,《四合院》再现2018年北京东城的胡同,《张迎春》在露天环境搭建起1965年四川攀枝花的矿场宿舍区,《第三十五中学》复刻1987年的北京第三十五中学高中教室,《二商店》则重现了1974年苏州的街道。

从讲故事的角度看,穿越本身具有较容易生成代入感的特点,同时也与娱乐、游戏的心态密切相关。每个剧场制造的时空错位、《红楼梦》书中人物与现代读者的共时在场,让《只有红楼梦》唤起各年龄段的观众在不同年代的空间中产生怀旧情绪,强化观演的情绪共鸣。

天然的欠缺:来自外部的文化支撑不足

有学者认为,中国的文旅演艺作为一种表演形式,有着非常悠久的历史,能一直追溯至古代宫廷中的乐舞活动、民间的勾栏瓦舍和节庆演艺。而按照业界普遍认同的说法,文旅演艺这种以游客为主要受众、在旅游目的地进行的演艺活动,其真正的开始与改革开放基本同步,可追溯至1982年陕西西安唐乐宫的《仿唐乐舞》。

文旅演艺面对的观众显然不同于通常意义上走进城市剧场看戏的观众。虽然“为一场演出赴一座城”已成为文旅演艺的理想追求,承载着对文旅深度融合的期待,但从实际的消费行为来看,大多数观众并非只为看剧而来,领略目的地的人文风情和自然风光才是出行的核心目的。当戏剧以其独特的魅力为旅游目的地注入鲜活的故事,则可以为旅程提供具有文化深度的体验。

自2023年开园至今,《只有红楼梦》不断更新剧目、调整演出剧本,显示出其在赢得戏剧观众方面做出的努力。两年来,《只有红楼梦》上演沉浸式演出2.1万场,共接待游客200余万,观剧人次超千万(观众进入园区可观看多个剧目)。数据看似不错,但我们需要注意到,《只有红楼梦》高达40亿元的投资、游客对于票价不低的抱怨,以及同样模式下的《只有河南》去年观剧人次1600万,似乎都在说明理想与现实仍存在着差距。

在通常的理解中,文旅演艺可以延长旅游时间、丰富旅游体验,是锦上添花般的存在。但《只有红楼梦》显然与传统意义上的文旅演艺不同,也与《只有河南》存在差异。

《只有红楼梦》园区与所在地廊坊的地域色彩和文化民俗资源关联薄弱,廊坊与《红楼梦》IP之间也无历史渊源、地理关联、文化传承等层面的天然联系,这就意味着《只有红楼梦》整体缺乏足够的外部支撑。

进阶的可能:从张扬形式回到内容为王

因此,《只有红楼梦》需要真正颠覆文旅演艺作为旅游“附属品”的地位,无需再依赖其他外部文化资源就能独立吸引观众、获得市场认可,实现自身的稳定发展,甚至凭借自身魅力带动社会资源向旅游目的地集中。要达到这一理想状态,除了将“沉浸式”作为吸睛亮点,还需要继续挖掘《红楼梦》博大丰富的文化内涵,从其深厚的文化底蕴、广泛的受众基础与经典的内容价值中借力。

沉浸式永远只是一种表现手法,演艺作品永远是内容为王。作为旅游业与演出艺术的融合,“沉浸式”只是文旅演艺的一种形式与修饰,它契合当下的游客与观众需求,但并非文旅演艺的唯一发展路径。

无论是文旅演艺还是城市剧场中的沉浸式戏剧,如今观众对“沉浸”确有需求,但新鲜感也在降低。近年来,不少沉浸式戏剧演了停、停了换,观众对千篇一律的行进式观剧、同质化的观演流程已经审美疲劳,外在的包裹虽多,但真正让观众的情感心智沉浸其中的少之又少。创作者是否真正将故事作为灵魂注入空间?故事与空间有没有充分交互?这些都直接决定着观众的真实体感。

目前《只有红楼梦》园区的设计确实有不少用心之处:108个园林情境供游客穿梭其间,在烟雾缭绕的氛围中体验移步换景的妙趣;景区小程序能帮游客规划个性化行程;各个演艺场景的舞美技术能为观众提供惊喜……但除了墙上原著中的诗词字句、精心打造的景观带来的古典美学意境,《红楼梦》从文学到生活、从建筑到食物、从植物到器物的文化美学资源,能否以更多元的形式转化为旅游中的体验场景与故事载体?目前《只有红楼梦》中虽已有《你试试看》这类户外演出,但原著中的园林场景与戏曲元素有深厚关联,这一维度是否有进一步开掘的可能性?

社交媒体受众画像显示,“戏剧幻城”的观众以24-35岁的女性为主。这一群体具备消费潜力,但对精神体验与票价水平的匹配有着理性判断。《只有红楼梦》在主题演绎、美学风格、时空设计、叙事方式等方面,无疑是文旅演艺与戏剧艺术融合的创新实践,然而要让戏剧真正成为旅游目的地的核心吸引力,需要戏剧与旅游的共同驱动。如何在一个个具有审美价值的空间里,创造兼具文化深度与娱乐体验的内容,并最终让观众获得个性化、持久的情感记忆,是文旅演艺拓展受众群体与传播边界的关键所在。

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved