修复师郭红

修复师陈思全

修复师王峥

修复师卢丛薇

《祝福》修复对比图

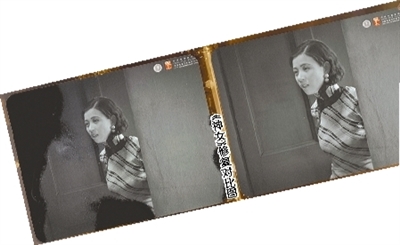

《神女》修复对比图

第15届北京国际电影节将于本周五正式拉开帷幕。本届电影节“致敬·修复”单元再次成为光影焦点,将展映《神女》《西北偏北》《流金岁月》《内陆帝国》等15部中外最新修复影片。同时,为了纪念中国电影走过120载风雨,电影节“北京展映”特别策划的“两甲子的喝彩:中国电影特展”中,也将安排《劳工之爱情》《盘丝洞》等早期国片珍宝的4K修复版放映。

经典老片跨越时光,讲述美的创造、鉴赏、传承。修复师逐帧校准的匠心,北影节持续的助力,令中国电影120年沧海遗珠再绽光芒。与此同时,也为市场新添崭新的观影热点,激活新的消费场景。

经典重现

《神女》展映焕新尘封记忆

本届北影节“致敬·修复”单元精选了15部影片。其中,《神女》《民警故事》两部作品的4K版,是中国电影资料馆最新修复作品。前者不仅是中国电影史的活化石,更是检验中国老片修复技术的试金石。

今年恰逢阮玲玉逝世90周年,中国电影资料馆数字修复实验室对这部1934年的经典默片《神女》35毫米原始硝酸底片进行了4K扫描及修复。今年2月,该片4K修复版首次亮相第75届德国柏林国际电影节经典单元,让观众为其经典构图、光影运用,以及演员的表演而惊叹。

这部经典名片曾经在20余国展映,被称为“铁盒里的文化大使”,被国际影史学者盛赞为“东方美学教科书”。如今,经由修复与配乐,尘封的光影记忆焕发新生,不仅是对中国电影文化遗产的保护与传承,更是向世界讲述中国故事、展现中国文化自信的重要窗口。

此外,《盘丝洞》是现存最早改编自《西游记》的古装神怪片,曾一度失传,直到2014年才由挪威国家图书馆寻获并归还我国,并于2024年回归十周年之际完成4K修复,本次放映为该版本世界首映。

老片新生

体现修复师逐帧校准的匠心

老片修复背后,是修复师逐帧校准的匠心。“电影修复要历经三大关键阶段:物理修复、数字修复和艺术修复。”中国电影资料馆修复师王峥介绍,在物理修复环节,中国电影资料馆西安电影资料库的专业修复师们,会为原始胶片清洗与修补,让胶片恢复活力。物理修复后的胶片将从西安乘火车抵达北京,开启数字修复之旅。中国电影资料馆修复实验室借助高精度的4K胶片扫描仪,将胶片转化为数字格式,随后在电脑上逐帧修复画面和声音。

在中国电影资料馆的修复机房,十余名修复师日均处理约6000帧画面,鼠标点击量超2万次。以每秒24帧计算,一部15万帧的影片需持续“攻坚”,每部作品还需应对独特的挑战。

以《神女》为例,该片4K修复扫描的是1934年的原始硝酸底片。硝酸片又称“易燃片”,处于40℃以上环境便会发生自燃,且在无氧的环境内依然可以燃烧。因此,这部影片的运输与修复全程需在恒温恒湿、防静电环境中严格操作。王峥坦言:“我们对待胶片如文物保护般谨慎,温度、湿度、操作标准都是在实践中一步步研究出来的。”

4K修复《神女》的第二个难题是,影片因早期胶片摄影技术局限,会存在一些特写镜头的虚焦问题,修复团队需逐帧进行调整与修复。修复时,每位修复师负责大约十分钟的段落,既要在监视器上精修细节,又需要通过大银幕检验影片整体的连贯性。

影片修复必须确保不同修复师处理的画面密度一致,这对团队协作也提出了极高要求。

技艺融合

良苦用心守住电影艺术灵魂

修复老片,既要修复其物理形态,更要呵护其灵魂。在修复机房,北京青年报记者看到了《神女》4K修复版与1934年原版的对比。修复后的镜头里,阮玲玉的眼神和手势更显细腻,默片表演的精妙一览无余。修复师们还特意保留了胶片颗粒和轻微放映机噪声,让老电影保留其历史的温度,可谓良苦用心。

1995年上映的《民警故事》是宁瀛导演“北京三部曲”中的第二部,几乎都是由非职业演员出演,以超前的美学风格记录了北京上世纪80年代末的城市脉搏。成为“拍北京故事的最佳注脚”。其修复重点,更是追求艺术上的“补位”。遵照导演意见,修复师们在画面稳定性和光线处理上进行优化。在声音修复上,团队加大了鸽哨等老北京特色的声音元素,增强了影片的地域感和时代感。让观众在观影时仿佛置身于当时的北京胡同,感受那个时代的氛围——西四的老杏园刀削面招牌、胡同里的蜂窝煤炉子、宁郡王府上的古朴瓦片……共同构成了鲜活的80年代北京图谱。

王峥已参与修复500余部老片,颇有心得,“电影修复是技术与艺术的结合,需要团队协作。修复师既要精通计算机和电影历史,又要掌握AI算法,理解电影的节奏和灵魂。只有技术与艺术完美融合,修复工作才能真正打动人心。”

技术迭代也并未改变修复的核心——与创作者跨时空对话。中国电影资料馆国家一级导演黎涛表示:“成败的关键在于准确理解导演的创作意图。《神女》修复过程中,团队通过逐帧分析画面细节,确保每处调整契合导演吴永刚的美学风格,还原1930年代默片的视觉语言。”除了画面,《神女》在修复过程中还采取了2014年中国电影资料馆与拿督黄继达基金会合作进行的配乐,由著名作曲家邹野创作的双声道配乐,给观众带来优质的听觉体验。

修旧如旧

深度挖掘经典电影艺术价值

中国电影资料馆修复经典影片坚持“修旧如旧,尊重原创”的原则,每部影片修复前均需系统性地分析与考证。黎涛向北青报记者解释其流程:“对《盗马贼》《红高粱》等影片,我们会邀请导演、摄影来现场参与艺术修复;若创作者离世,则通过文献考据还原创作语境,比如查阅导演手记、影评档案,甚至联系后人补充细节。修复不是艺术重构,而是让作品以原始样貌延续生命。每一帧调整必须符合历史逻辑,这是对创作者最基本的尊重。”

王峥也表示,修复过程如同与导演和摄影师共同进行“二创”,“霍建起导演拍摄《那山那人那狗》时,因条件限制,只能采用人工泼水的方式制造山路上的湿润感,修复时,我们通过调整影片色调与反差精准还原了他理想中的山林氤氲;《红高粱》修复中,团队依据顾长卫对美学的阐述,通过分层调色强化红色的视觉张力。”王峥说,修复不是单纯提升画质,而是用技术填补胶片时代的创作遗憾。修复师也是技术执行者——用数字工具兑现主创当年受限于条件未能完全表达的视觉构想。

2022年,王峥和团队修复了电影《祝福》。这是新中国首部彩色电影,由导演桑弧和摄影师钱江创作,其胶片保存状况良好,扫描后有油画质感。王峥说:“当时,我们觉得可以修复得很‘漂亮’,但查阅导演和摄影的创作阐述后发现并非如此。桑弧导演指出,影片虽为彩色,但色调应以淡彩色为主,呈现悲剧的色调。我们遵循这一理念,调整了整体色彩。因此,电影修复不仅是技术挑战,更是对经典电影艺术价值的深度挖掘。”

国际水准

中国老片修复受世界认可

黎涛介绍,2006年,国家启动“电影档案影片数字化修护工程”,由中国电影资料馆牵头推进老电影胶片的数字化修复与存档。截至目前,中国电影资料馆修复的经典影片数量可观,现已完成2K修复500余部,4K修复60余部。

其中,《盗马贼》4K修复版于2019年首次参加国际主流电影节,入选了戛纳国际电影节的“经典单元”,“这代表了中国的修复技术,被国际艺术界认可”。此后,《祝福》《飞鹰计划》分别于2020、2024年入选戛纳国际电影节的“经典单元”。中国现存最早故事片《劳工之爱情》4K修复版,于2022年在意大利博洛尼亚探佚电影节首映。

黎涛表示,目前中国老片修复水准处于国际一线,而且一直在自主研发技术,“比如,《盗马贼》高帧率制作技术,将影片从每秒24帧提升到了每秒48帧,这也是全球首次将视频高帧率技术移植到胶片数字化修复当中。”

·电影节·看点·

大师名作修复版将密集展映

电影节是修复影片连接观众的重要桥梁,老片修复也屡屡成为北影节焦点。第9届北影节上,《红高粱》4K版唤起观众的怀旧情结;第11届上,《永不消逝的电波》彩色修复版引发年轻观众强烈共鸣,印证经典影片的持久生命力。今年,北影节更是通过精心设计的展映层次和结构打破观众对老片的刻板印象。在多个系列和单元中,都可以找到经典影片4K修复版的踪迹。

“致敬·修复”单元,除了有《西北偏北》《窃听大阴谋》《去了解》这类大师名作的最新4K修复版本,还专门选择了非洲第一部女导演拍摄的剧情片——安哥拉导演莎拉·马尔多罗的《桑比赞加》,伊朗第一位女导演玛瓦·纳比利的名作《被征用的土地》,非洲“电影之父”塞内加尔导演乌斯曼·塞姆班的代表作《第阿诺亚战场》。播放版本均为4K修复版。今年柏林电影节“柏林经典”最新修复的影片也“快递”到北影节。著名导演康拉德·沃尔夫生前最后一部作品《独唱苏妮》将与中国观众见面。

在“致敬·纪念”单元,为纪念去年辞世的作家琼瑶,林青霞成名作《窗外》4K修复版将展映;还有4K最新修复版《内陆帝国》及多部短片都将和影迷见面。

“致敬·特别策划”今年的主题是“追忆塔可夫斯基”,将放映塔可夫斯基和他的儿子小塔交相辉映的一组影片,其中老塔的《旅行时光》4K数字修复版和小塔的《安德烈·鲁勃廖夫:电影作为记忆》将在中国进行国际/世界首映。

北影节展映策展人沙丹直言:“对于影迷来说,未曾见过的电影就是新电影,北影节要做的,是把一些冷门的经典变成当下的文化事件,而这种策展思路也呼应了中国电影开放多元、拥抱世界的格局。”

·电影节·关注·

老片新映开辟消费新场景

《神女》4K修复版今年先后登上柏林电影节、北京国际电影节,随后将回到阮玲玉故乡上海放映,最终通过全国艺联影展覆盖更多城市。这种策划被称为“环路”——通过电影节、城市溯源与全国发行的三阶段路径,为修复老片设计可持续的“青春周期”。

沙丹认为,修复老片也能够激活产业动能。今年北影节期间,《那山那人那狗》4K修复版放映后,导演霍建起将亲临现场解读电影;《少林寺》4K修复版放映后,副导演施扬平将现场与观众交流,揭秘拍摄细节。这种“修复影像+创作回溯”的模式,让老片从单向放映升级为互动交流,驱动票务、衍生品与版权交易的复合价值。此外,北影节还为《劳工之爱情》这部默片策划了现场配乐演出,重构黑白影像的节奏,让百年胶片与年轻观众产生化学反应,将老电影转化为不可复制的文化体验,在流媒体时代开辟实体消费新场景。

当观众在影院与主创共情、与历史对话时,胶片记忆的活化不仅为文化消费注入了新的活力,更补全了电影文化生态中稀缺的经典内容拼图。而老片修复也越来越被认为是一项意义非凡的事业,“它保留了人类文明的记忆,让电影这种独特的艺术形式得以跨越时间的长河,继续绽放光彩。”沙丹说。

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved